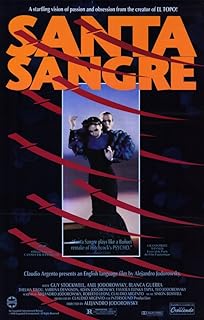

圣血/HolyBlood/圣血

![]() 7.5 / 23,493人

123分鐘 | 120分鐘 (cut version)

7.5 / 23,493人

123分鐘 | 120分鐘 (cut version)

編劇: 亞歷山卓尤杜洛斯基 Roberto Leoni

演員: Claudio Argento Axel Jodorowsky Blanca Guerra

2015-12-16 04:35:07

從印第安文明淺析《聖血》的符號化表達

************這篇影評可能有雷************

如果從本片導演的背景入手,就不難理解為何亞歷桑德羅·佐杜洛夫斯基(下文簡稱為佐杜)的作品總是那麼另類。作為一個智利籍墨西哥導演,他理所當然地承襲了拉丁美洲文藝創作者精通魔幻現實主義風格的特點,而擁有比較宗教哲學家、歷史學家、精神治療醫師、藝術家等多重職業頭銜的專業背景又無比契合前述創作傾向。他擅長用反傳統的敘事方式去講述精神鬧劇般的故事,偏好哲學性的抽象表達手段以及運用大量的符號化象徵,不僅大大降低了意識形態被接受的有效性,還提升了文本的解讀難度。佐杜的專業背景既為他的文本提供了多樣化的視角和廣博的視野,也使其作品融合了宗教的神秘性、歷史的可反思性、人類心理的複雜性、藝術的抽象性等特徵。

一. 萬物有靈,失落的文明

宗教本身如何運作以吸引個體投入信仰,這必定不是一個三言兩語就能解說的問題,筆者認為,在這其中,神話必然起到舉足輕重的作用。在一個特定的宗教體系中,必然有屬於其自身的神話體系,以此建立一個特有的屬於這個宗教體系的世界,在非信仰者看來,或許這個世界只是一個具有高度可讀性的文本,但於信仰者而言,它卻是使其內心真切感受到力量、產生敬畏與崇拜,從而投入虔誠信仰的來源。

信仰心理至少要經過「承認存在」與「敬畏崇拜」兩個階段。原始社會時期,人類面對著險惡且神秘的自然環境感到恐懼,也因而抱持著敬畏的態度,他們深信萬物皆有靈魂,這就是1871年英國人類學家泰勒提出的「泛靈論」,也被稱為「萬物有靈論」。[1]這種萬物有靈的思維被認為是一種原始信仰,它存在於多個文明中,覆蓋在印第安文明之下的拉丁美洲便是其中之一。

印加文明、阿茲特克文明,以及著名的瑪雅文明是三大主要的印第安文明,印第安文明及其神話體系對於拉丁美洲文藝風格的形成,特別是魔幻現實主義的誕生至關重要。泛神論是這三大印第安文明的共通點之一,與原始社會的泛靈論極其相似,泛神論是在前者基礎上經過擴充解釋而形成的概念,其信仰者相信神就是萬物,崇尚自然神。比如,太陽神就是三者共同相信的神祇,具體而言,印加文明對太陽神的崇拜更強,「印加」的本意即太陽之子,他們也崇拜月亮和星宿等,而地域上非常接近的阿茲特克文明與瑪雅文明在信仰上則更為相近,他們也信仰玉米神、羽蛇神等,太陽神不僅是阿茲特克文明的主神,也是他們的戰爭之神。

之所以大篇幅地介紹與印第安文明相關的信仰文化背景,是因為佐杜在本片中用難以參透的方式大量地展示了自然萬物。除了另具解讀含義的老鷹和蛇以外(於本文第三部份詳述),公雞、天鵝、狗、馬、大象等等,它們的出現雖然短暫,卻總是以最詭異的姿態出場,比如啄食斷手的公雞、舔舐鮮血的狗、猝死的大象。此外,紋身女的人物形象無疑讓人聯想到印第安文明的圖騰崇拜文化,它常表現為對動物的崇拜,是祖先崇拜的一部份。紋身女身上不僅紋了跨越宇宙、人間、海洋的自然事物和超自然生物(如獨角獸和美人魚),還有印第安人以及「印第安鷹」(擬人化的老鷹,一隻帶有鷹羽冠的老鷹,鷹羽冠是印第安人的特殊服飾之一,具有獨特的文化含義)。本片對印第安文明的再現非常委婉,從風格上看,這些怪誕的事物與片段都以反自然的特點加強了本片的魔幻質感。

印第安文明的衰落源於15世紀時歐洲殖民者的貪婪,在殖民者入侵的過程中,先進的生活方式逐漸進入印第安人的生活,同時帶來的還有文化入侵,比如天主教的傳播。與印第安文明原本的泛神論有著根本不同,天主教作為基督教派之一,尊崇的是一神論,信仰上帝。為了達到傳教的目的,傳教士通過將某些與天主教有類比性的印第安儀式加以引導,轉化為天主教儀式,使印第安人在不知不覺中改變了信仰。[2]相較於上文提到的對印第安文明的隱晦再現,《聖血》對於天主教的諷刺就顯得直白許多。

二. 大象之死,黑白的旗幟

如果說中世紀的歐洲殖民者是印第安文明的一次重創,那麼跨越了18世紀末到20世紀初的美國西進運動無疑是印第安文明的又一血淚史。伴隨西進運動的推進是三次移民浪潮,結果是從產糧區的開拓到南部奴隸制經濟的擴大,再到領土擴張和兼併。期間,在1848年的美墨戰爭中,美國最終奪取了墨西哥[3]領土的一半。諷刺的是,18世紀70年代到20世紀20年代,美國還有一場由白人發動的本土主義運動。它「與移民問題緊密相連」,是「一場以排外思想為理論根基,以反對天主教、猶太教、亞洲和拉丁美洲移民為主要任務,以一些兄弟會性質的組織為骨幹,以維護美國白人主流文化為主要目標的運動」。在沉寂了半個世紀後,到了20世紀80年代,由於宗教和經濟等原因,美國本土主義捲土重來。彼時,激烈的本土主義者甚至以此來攻擊民主黨的希臘裔總統候選人麥可·杜卡基斯[4]。 美拉之間緊張的外交關係向來是美國重要的政治議題,儘管80年代共和黨雷根總統執政時期在美拉關係上大作努力,但從本片所透露出來的態度,佐杜似乎不以為然。

來自美國的馬戲團緩緩走在街道上,被市民簇擁圍觀,表演者們高舉著美國國旗,驕傲自信地與群眾互動,隨著鏡頭的移動,映入眼簾的還有一個彷彿披上了巨型星條旗的龐大馬戲棚,就連團長Orgo的服飾也宛若將星條旗穿在了身上。然而,這些風光與驕傲背後卻是罪惡與醜陋。Orgo之所以會帶著妻兒與馬戲團舉家搬遷到墨西哥,竟是為了逃逸在美國國內的殺人罪名,這裡也反映了現實中墨西哥的邊境管理問題。不久後,馬戲團的大象莫名死亡,馬戲因為其舉行了一個聲勢浩大的葬禮,一樣的簇擁圍觀場景,只是這次舉起的星條旗儼然成為了失色的旗幟。雖然無法求證死去的大象(美國共和黨的黨徽是大象)與這面黑白的旗幟到底是否表明了佐杜的政治態度,但聯繫其本片創作的時代背景(本片於1989年發行上映)以及共和黨在選舉中的種族選票基礎,又難以相信《聖血》沒有蘊含政治意味。

三. 鷹蛇之爭,束縛與反抗

印第安人的傳統服飾中有辨別性極高的鷹羽冠,鷹作為一種驍勇善戰的鳥獸,與印第安人勇敢剛烈的性格不謀而合。此外,在許多神話傳說里鷹也都以神聖的姿態出現,甚至還會出現在國家的國徽或國旗上(比如美國和俄羅斯)。鷹不止是印第安人敬仰的鳥獸,也是如今墨西哥的國鳥。相傳太陽神為了拯救四處流浪的墨西哥人祖先阿茲特克人,向他們託夢:只要見到鷹叼著蛇站在仙人掌上,就在那地方定居下來。於是,阿茲特克人在太陽神的指示下找到了如其所描繪的地方定居下來,這就是現在的墨西哥城。「鷹叼蛇站在仙人掌上」這一圖案也成為了墨西哥國旗、國徽,以及硬幣上的圖案。相對於鷹較為純粹的正面性,蛇就具有明顯的雙面性。一方面,蛇的形象也會被高度崇拜,比如埃及神話裡象徵王權的眼鏡蛇、中國神話中造人的女媧形象;另一方面,它有時也代表不好的事物,比如日本神話裡象徵水災的八岐大蛇。

而在《聖血》中,鷹與蛇顯然是作為對立面而存在的符號,既體現為性別的對立,也體現為解脫與束縛的對立。對於Orgo來說,鷹是男人的象徵,為了讓兒子Fenix堅強起來,他在Fenix的胸口上紋上與自己一模一樣的鷹圖騰,讓他成為一個男人。Orgo具有催眠的能力,能讓憤怒的妻子喪失情緒,對自己俯首稱臣,而他的男性魅力也輕易吸引了搔首弄姿的紋身女。正如片中所演繹的創世紀裡的伊甸園片段,蛇代表慾望,顯然,它也在本片中化身為扭動的紋身女郎,也體現在Fenix在幻象中與巨蟒的搏鬥。

如果說紋身女是色慾之蛇,那麼Fenix的母親Concha便是束縛之蛇。當Orgo因偷情而被妻子Concha用腐蝕性液體報復後,失去了男性象徵的他選擇了死亡,這是一種不願屈服的血性反抗。而對Fenix來說,鷹圖騰是他從父親那承襲得來,代表男性,因此Fenix也有慾望,但更重要的含義是小女孩Alma告訴他的「展翅飛翔」,代表解脫與自由。每當Fenix對一名女性產生慾望,Concha便會出現驅使其殺死女方。雙手被控制,源於那一場因紋身女的勾引而導致家破人亡的童年陰影,當Fenix成年後重遇紋身女,內心的仇恨引發了復仇之心,於是他聽見了母親的呼噢,他越過高牆逃離了精神病院,隨母親前行,他也終究以母親的身份殺死了紋身女。然而,復仇不是終結,而是束縛的開始。

這種表現為「母親的控制」的情節常被用於控訴天主教的文藝作品中(比如《苦路十四站》(2014)),或許是因為天主教與基督新教在對耶穌之母瑪利亞的認識上有根本不同,前者將其稱為聖母,向其表達敬禮與祈求,而後者認為她只是耶穌之母,是人,不能被崇拜。也因此,天主教的救贖具有一定的女性視角。將救贖轉化為束縛無疑是最有力的諷刺。

參考資料:

[1] 陳國強主編.簡明文化人類學詞典.杭州:浙江人民出版社.1990.第26頁.

[2] 中國拉美史研究會濟南年會論文《殖民地時期的拉丁美洲天主教會》王文仙. 338頁

[3] 墨西哥是美洲大陸印第安人古老文明中心之一,瑪雅文明和阿茲特克文明都由墨西哥的古印第安人創造。

[4]《美國研究》2004年第3期. 《美國本土主義運動評析》董小川

舉報