電影訊息

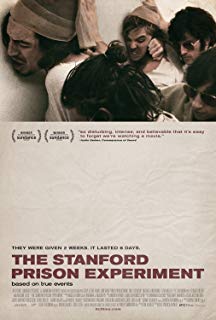

史丹佛監獄實驗--The Stanford Prison Experiment

編劇: Tim Talbott

演員: 比利克魯德普 麥可安格蘭諾 莫伊塞斯阿里亞斯 Nicholas Braun Gaius Charles

斯坦福监狱实验/史丹福监狱实验(港)

導演: Kyle Patrick Alvarez編劇: Tim Talbott

演員: 比利克魯德普 麥可安格蘭諾 莫伊塞斯阿里亞斯 Nicholas Braun Gaius Charles

電影評論更多影評

2015-12-26 20:23:08

路西法效應

1.去除個人化。囚犯只有代號,使之有集體意識,集體歸屬感,儘快適應集體生活,適應囚犯生活。參見《浪潮》裡的統一服飾和logo。

2.通過不斷強迫對方做簡單重複動作,增強對方的服從意識。片中,剛開始,是讓囚犯不斷重複報數,疊被子,做伏地挺身。這其實和世界各地的武裝部隊的新兵訓練營做的差不多。新兵遭到虐待、羞辱,同時面臨巨大的體力和精神壓力,同時不斷被要求按照一個特定方式疊好被子,衣服。這麼做是希望士兵將來聽到更加重要的命令時,可以同樣不問是非的服從,方便被管理。

3.習得性無助。片中,一些囚犯在多次申請出去無果以後,自動認命,接受現實,再後來受虐的時候變得更加一言不發,只是機械的服從。

4.邪惡的平庸性。片中的獄警和囚犯實驗前都是身體、心理正常,沒有犯罪前科的普通大學生,他們的分組僅僅是拋硬幣決定的,但是最後反差卻很大。吳念真說,殘酷的生活太容易讓人暴露人性中的惡,在沒有法律約束和道德壓力的環境下,無數歷史印證了普通人變成野獸只要幾秒。善惡之間界限模糊,環境影響巨大,一個好端端的人在環境的push下,像一個被把玩的橡皮泥,從「好蘋果」變成「壞蘋果」。

5.人的社會性。人會在一套組織、規則中找定位、歸屬感、認可感,因此按照社會規則進行角色扮演。扮演獄警,要為了維持秩序管理囚犯,體罰囚犯只是規則中的一部份而已。監獄的集體化、去個人化,使獄警只是一顆螺絲釘,只需要服從上級命令進行管理,集體作惡使個人沒有負罪感。

6.權利的濫用。伊拉克美軍虐囚案中,獄警虐人上癮,享受權利帶來的權威性。

7.暴力合理化。片中,獄警覺得自己只是在按著規定管教囚犯,津巴多說自己創立這個實驗只是為了科學研究,然而他們都忽視了囚犯的痛苦,只為自己的暴力做合理化解釋。種族大屠殺中,施暴者根據達爾文的叢林法則,認定被殺者是劣等民族。文革中,迫害對像是走資派、黑五類、臭老九。通過給他人帶帽子,增強此人被殺的合理性。

評論