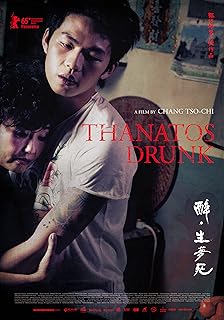

電影訊息

電影評論更多影評

2016-01-07 06:43:05

張作驥:台灣最後一個作者導演

文/陳令孤

2015年4月10日,張作驥因為性侵案收監服刑。同一天,他執導的電影《醉•生夢死》作為開幕片在台灣金馬獎奇幻影展首映。一隱一顯,仿若冥冥中的造化,昭示了生活與藝術的交媾,也讓他自己幻化成為作品中那些宿命般的人物,不可避免又順其自然地走向絕境。

1961年,張作驥出生於台灣嘉義一個普通公務員家庭,小時候媽媽帶他去看電影《梁山伯與祝英台》,他被劇情感動得大哭,一週內竟然連看了17次。初次接觸電影,便奠定了他之後把這門藝術作為一生的信仰來守護。但那時,普通人進入電影行業似乎不可想像。他先是按部就班地升學讀書,進入淡水新埔工專電子科。1982年畢業之後,出於對電影夢的追求,他又歷盡辛苦考入文化大學影劇組,算是取得了一塊敲門磚。

1987年畢業後,張作驥相繼在虞戡平、徐克、嚴浩等港台名導的劇組做助理,後來又成為侯孝賢《悲情城市》的副導演。在拍攝一場戲時,機器本來都擺好了,結果又通知收工,梁朝偉問什麼原因,他上前解釋說,要等雲來了才能拍。梁朝偉很是詫異,這在講求製作速度的香港是不可能的,所以梁朝偉回到香港後常對人講,台灣拍電影是要等雲的。

多年之後,謝海盟出版了一本講述《刺客聶隱娘》拍攝過程的書叫《行雲紀》,其實書名用《等雲到》更合適,但是這個名字之前已經被野上照代回憶黑澤明的書用過了。單憑這一個「等」字,就折射出台灣新電影對真實自然意境的把握,這無疑也影響到張作驥之後的創作,一直把對日常生活最本真的反映作為自己的訴求。

1994年,香港導演張之亮籌劃了一個「兩岸三地華人電影」項目,看中了張作驥獲得優良獎的劇本《暗夜槍聲》,他得以初執導筒。但是影片拍完後,張之亮私自進行剪輯,刪掉了不少鏡頭,張作驥極為不滿,要求這部片如果在台灣上映,不能掛自己的名字。所以,這便成了一部他不承認的處女作。這一年,他33歲。

兩年之後,他把《暗夜槍聲》中那個犯罪小孩阿忠的故事進行擴展,拍攝了真正屬於自己的作品《忠仔》。影片從一個家庭入手,展現了一群人暴躁焦慮的生活困境,在灰濛濛的固定長鏡頭中,渲染了壓抑陰沉的氣氛,獲得釜山電影節新浪潮提名,開始受到注意。

當時的台灣電影已陷入低谷,父母去看《忠仔》時,發現戲院中只有6個觀眾,回家後就勸兒子別乾電影了。張作驥不為所動,又於1999年拍攝了《黑暗之光》,繼續講述年輕人的苦悶,關照家庭的情感交流,陰暗中蘊含真情。尤其是最後的超現實情節,女孩看著空中綻放的煙花,幻想死去的父親和男朋友像外出旅遊一樣從門外回來,帶給人極大地震撼。本片獲得東京電影節最佳影片獎,張作驥開始成為新一代導演的王牌人物。

整個九十年代,台灣本土電影儘管不景氣,但也誕生了三位優秀導演:一位是與西方文化接軌的李安,一位是以實驗影像著稱的何平(代表作《十八》《國道封閉》),另一位便是繼承新電影衣缽的張作驥。

進入新世紀後,張作驥的作品在金馬獎評選上撐起了台灣電影的門面。2001年的《美麗時光》,講述一對表兄弟捲入黑幫拚殺案的悲劇,細膩地透視他們一步步走向絕路的命運歷程,進一步鞏固了他的美學風格,最終獲得金馬獎最佳影片。

之後,由於資金鏈斷裂,張作驥七年沒有作品問世,直到2008年,才拍出了《蝴蝶》。這一年,魏德勝的《海角七號》異軍突起,創下破億的票房紀錄,正式宣告台灣電影的回歸。但是早於《海角七號》上映的《蝴蝶》就沒有這麼好的命運了,依然票房不佳。《蝴蝶》也是他最陰暗和最難看的一部電影,過度的血腥暴力與海島的美麗風光形成極大反差,人物自始至終的絕望困境讓人感到窒息。

張作驥自己不會講台語,但是他所拍的電影都是採用台語對白。他的父親是廣州人,希望他拍一部自己能聽得懂的電影,但遺憾的是直到父親去世,他也沒有完成這個願望。為了紀念父親,2009年,他受台北市文化局的贊助,拍攝了公益性質的電影《爸,你好嗎?》,由十個短故事組成,講述了各種不同的父子關係,或傷感或沉鬱或悲痛,有著濃厚的催淚感染力。

2010年,《當愛來的時候》講述一個意外懷孕的少女與父母的關係,回到了我們熟悉的張作驥的風格,獲得了14項金馬獎提名,與2002年陳果的《香港有個好萊塢》並列歷史提名數第一、但《當》最終獲得了最佳影片獎,而《香》在當年只獲得了最佳導演獎,其敗給的對象恰恰就是張作驥的《美麗時光》。

2013年的《暑假作業》堪稱「張作驥版的《鼕鼕的假期》」,講述一個城市小孩回到山上過暑假,與當地小朋友之間的友誼故事,雖然其中有殘酷的死亡事件發生,但整體格調溫馨動人,是張作驥最陽光的一部電影。

在這一系列的作品中,張作驥形成了自己獨特厚重並一以貫之的美學風格:1.通過吃喝拉撒的生活情節,展現愛恨交織的情感關係,感悟生老病死的命運倫常;2.以克制冷靜的長鏡頭凝視人物與環境的關係,尤其是大量空鏡頭的運用;3.大量素人面對鏡頭的自然表演展現了真實的生活橫截面;4.以超現實的情節結尾形成主題的躍起式昇華,留給觀眾極大的反思空間。

從這個層面看,張作驥可謂是「台灣新電影運動」的真正繼承人,他的運鏡方式、構圖原則和影像風格,有著深重的侯孝賢的影子,但是他與侯孝賢不同的是——多了當下,少了歷史;多了陰暗,少了詩意;多了絕望,少了感傷。

新世紀的台灣電影逐漸從低谷走向復興,楊德昌的弟子魏德勝用《海角七號》吹響了攻佔市場的號角,侯孝賢的弟子鈕承澤用《艋胛》大殺四方,而同樣是從新電影片場走出來的張作驥卻依然堅持自己的美學取向,紮根於最真實又最底層的人物表達,以一個個陰暗無比卻直透靈魂的故事,劃開了這個世界籠罩在我們心靈上的黑幕。

所以說,他是台灣電影最後一個作者導演,也許是如今唯一的作者導演。

然後,我們回到最新的《醉•生夢死》,這是張作驥在被官司纏身的過程中創作完成的。該片的影像風格有著很大變化,比如採用了手提攝影,畫面開始像婁燁的作品一樣晃動,迥異於他之前的冷靜克制,並且還增加了不少的人物特寫鏡頭,整個畫面給人一種焦躁不安的感覺,似乎也印證了他創作時的心境。

但在內容和敘事方式上,張作驥依然沒有變,他的電影中人物關係比較複雜:一個家庭中往往有好幾個孩子,父母中可能有一個缺席,也可能是繼父或繼母,而且這個家庭必然會與一個黑幫組織扯上關係,處於苦悶中的少年們最後不可避免地犯下罪惡。

看他的電影,前半個小時往往會搞不清劇情,等到半小時後就進入佳境,認識到人物的處境和過往,到了一小時後會出現殺人事件,到了快結束時會出現超現實情節,然後在意猶未盡中結束一段黑暗的旅程。

張作驥的電影中沒有英雄,只有小人,不是道德上的小人,而是命運中的小人。他們來到這個世界上是一個誤會,最後又因為各種誤會走向末路。

《忠仔》中唱八家將的阿忠,《黑暗之光》中在海邊揮棒的阿平,《美麗時光》中和表弟共用火機點菸的阿偉,《蝴蝶》中替弟弟坐牢的阿哲,《醉•生夢死》中愛上啞女的老鼠。他們的行為從常人角度來看都沒有錯,但是一旦置身到那個特殊的環境中,與特殊的人發生關係,便處處犯錯,處處擰巴。那無數個場景中的衝動一擊,隔離了這個冷酷的世界,也結束了自己無助的命運。

在張作驥的家庭中,媽媽是一個刀子口豆腐心的人,而爸爸總是沉默不語,張作驥經常站在爸爸的一邊和媽媽對抗,所以媽媽常罵他是「一言九頂」。轉換成電影中,每部作品中都有一個不幸的家庭,大人總是大聲斥責自己的孩子,而孩子長期在這種環境中成長也變得扭曲偏執。父輩與子輩的溝通失敗導致了愛的失敗,就如《醉•生夢死》中的上禾為了逃避媽媽的嘮叨,決定出國求學,母子之間那段撕心裂肺的對話,仿若一場自虐般的仇殺。

他們紛紛用傷害別人的方式來表達自己的愛。最終,又紛紛傷害了自己。

在生活中,張作驥的媽媽常提醒他走路不要把手插在兜里,防止摔倒時沒法保護自己。這樣的細節在《忠仔》和《醉•生夢死》中都曾出現。他的電影中處處都是互文關係,比如在多部作品中出現的弱智弟弟,不講話的少女,異裝癖者,老人的故地重遊,魚缸的困境隱喻等等,形成多重的解讀符號。

《醉•生夢死》的特別之處在於加入了同性戀的情節,學習優秀被母親寵愛的哥哥勾引了弟弟最尊敬的朋友,在他們兩人赤裸結合的同時,各自又都背負著一段沉重的過往。張作驥將這段同志情摁入一個破裂的家庭,在本就岌岌可危的人物命運中下了一劑猛藥,讓前半段看似沉悶的劇情,在後半段迅速變得激烈震盪。

表面上是雲淡風輕的日常生活,背後里卻是波濤洶湧的情感糾葛,張作驥的電影就像一把鈍刀,一刀一刀割開連骨的肉體,痛到極致,也愛到極致。

也許,他從牢獄脫身之後,心境會有另外一個變化,創作風格也會有一個變化。但我更期盼的是,他不要變,讓他作者導演的身份繼續在台島的大地上行走。2016年1月6日 舉報

評論