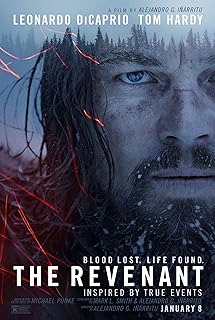

荒野猎人/复仇勇者(港)/神鬼猎人(台)

導演: 阿利安卓崗札雷伊納利圖編劇: 馬克·L·史密斯 阿利安卓崗札雷伊納利圖

原著: 邁克 龐克

演員: 李奧納多狄卡皮歐 湯姆哈迪 多姆納爾格里森

2016-01-17 20:52:40

山林中的遊魂

************這篇影評可能有雷************

如果《聶隱娘》是唐畫卷的話,《荒野獵人》便是落基山脈雲霧中繚繞不死的靈。

這是一個發生在1820年,一名皮草獵人負傷遭到朋友弒子拋棄,奇蹟生還走向復仇之路的故事。

這已經不是第一次,在長片裡大飽眼福阿爾伯塔的山和林了。好萊塢導演偏愛在阿爾伯塔取景, 作為加拿大最為壯觀的自然景觀之一,落基山脈就於此貫穿全省,南下至美國西岸。李安在這裡拍出了《斷背山》,諾蘭在這裡取了《星際穿越》的景,布拉德·皮特在這裡演《燃情歲月》, 夢露也在這裡拍過《大江東去》。

作為好萊塢的後花園,每年會有很多美國電影人北上至阿爾伯塔省取景,其不外乎兩個因素。

其一:省錢。同樣是地處西岸,加拿大拍攝的影視劇的成本就比加州低。加拿大聯邦政府為外國電影攝製提供 "Film Production Service Tax Credit」 即電影生產服務優惠稅,占投資比重10—20%,如果是大製作的話,是很客觀的一筆優惠。

其二:從西至東,加拿大地貌多樣性給電影取景眾多選擇權。特別是阿爾伯塔省,高山,平原,草原,針葉森林,湖泊彙集一處,再往北還可以進入極地拍攝冰原。

得益於這兩點,影迷們多多少少都見過阿爾伯塔的山和林,只是不知。但這一次,導演亞歷桑德羅·岡薩雷斯·伊納里多和攝影師 艾曼努爾·盧貝茲基(Emmanuel Lubezki同樣也是阿方索卡隆和泰倫斯·馬利克的長期御用)真真切切地在螢幕上還原了白色而冷酷的落基山林,以及這片土地上,原住民與外來者的血腥衝突。

很多朋友說,這是一個關於復仇和生存的故事,但穿越表層文本之後,還有另一層。生存為一,復仇為二,其三還是回歸本源問題,也是人究其一生想弄明白的,信仰。這也是為什麼如果將《荒野獵人》做近年大片橫向對比的話,能與之相提並論的只有《少年派的奇幻漂流》,那也是一個關於生存與信仰的故事,只是在這裡,《荒野獵人》將信仰的討論用復仇的外殼包裹。

豐子愷先生曾將人的生活分作三層:一是物質,二是精神,三是靈魂——就電影本身而言,導演亞歷桑德羅探討的也是觸及第三層的信仰層面。

從影片伊始小李飾演的獵人格拉斯便沒有閒下來過,先是遭到蘇族人的襲擊匆忙上船,而後遭到熊襲,幾乎奄奄一息,唯有他於波尼族女子誕下的兒子一直守護著他,但也因為這樣兒子慘遭同伴毒手,自己被棄至於荒野。湯姆·哈迪飾演的菲茨傑拉德有著極其明確的行動動機,即不顧一切地為了個人利益而活下去,為此不惜犧牲身邊任何人,和小李飾演的格拉斯或者另外的白大軍官奉行的共存理念不一樣。十九世紀起,大批白人趨之若鶩地來到北美,掠奪資源倒賣藉此大發橫財,貪慾與血流染指原住民的土地。小李要為他的兒子復仇,蘇族人要為自己的部族復仇,把被人擄走的女兒帶回來。

一路上格拉斯險情不斷,前有仇人,後有原住民追擊,好歹遇到一個落單的波尼族人,伸出援手相救,但也落得個被吊死的下場。格拉斯本有機會偷奪法國人的馬離開,但是看見蘇族人的女兒被強暴,還是冒險搭救了一把,一命抵一命,這也讓他結尾免遭蘇族人取了性命。騎馬而去的格拉斯還是不巧被追擊,墜崖,暴風雪中脫衣赤身躺進馬的身體,像是回到誕生之前,再從溫熱子宮之中重生一次。到最後總算被自己的同伴搭救,知道菲茨傑拉德因恐懼自己不遠萬里前來復仇,深入叢林做最後一戰。

在故事最後獵人格拉斯和仇人菲茨傑拉德幾乎了結決鬥,小李子只要補上最後一刀便能完成復仇大任時,他看了看河對岸的波尼族人,唸唸有詞了一句:「The revenge is in God’s hand’s, not mine.」 而後將其從河岸中推至水中,讓菲茨傑拉德的身軀隨著河水流向原住民,被他們手刃。如果將台詞和《聖經》的文本串聯起來看,便十分好理解——《聖經》羅馬書十二章十九節有這麼一句話:"Never take your own revenge, beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, 'Vengeance is mine, I will repay,' says the lord.」(不要因私報仇,讓主審判,如其所言 「復仇在我,有冤必報。」)自然之中,人的能力實在過於渺小。

格拉斯在兒子死後曾見到一次幻象,破敗的教堂,搖晃的鐘,從牆上剝離的聖像,以及逐漸走進自己的兒子,與之擁抱,當然鏡頭一切他只是在抱一棵樹——如他崩潰的信仰,作為一個荒野之中近似於孤魂野鬼,一無所有的人,唯一的信仰早已被復仇取代,一旦復仇完成,只能遁入虛無,怕是連那殘破的教堂也要坍塌。這是一個由人變鬼的歷程,格拉斯替他身後實行毒手的白人群體承擔了遠比血更深的代價。

話說回來,墨西哥導演好像都很愛喘息聲。阿方索·卡隆讓桑德拉·布洛卡在《地心引力》里失重地叫了大半天,從自己的太空站叫到中國的太空站。亞歷桑德羅也是,因為被熊抓傷了喉嚨導致聲帶受損,小李子在影片中的台詞很少,其發音都被大部份喘息和呻吟代替。人類在危機時刻多半會有失語狀態,語言本來便是文明的象徵之一,當生存成了第一需要,身而為人再次回歸動物本性的時候,喊叫和喘息便成了身體向外界唯一能發出的求救信號。影片的開頭,小李的原住民妻子念到:「As long as you can still grab a breath, you fight. Keep breathing.」 小李子演的格拉斯也是這麼做的,活著一口氣,靠復仇的信念活下去——一種近似於《阿基爾,上帝的憤怒》中軍官的瘋狂偏執,但更加原始,基於對生的本能。

影片中最為動人的一個鏡頭,格拉斯在努力地喘氣,逐漸模糊了鏡頭,而後疊入至雲層之中游走,彷彿上帝一樣在空中穿行,遠處只有模糊的太陽穿透出少許光線,格拉斯的呼吸聲從四週包圍而來,天地一片寂靜,如剛創世。

用最少的剪輯完成最流暢的鏡頭,這是亞歷桑德羅至《鳥人》之後的轉變,也是盧貝茲基的攝影美學,早在2011年的《生命之樹》時,他的運鏡便流動了起來,到了《地心引力》已經開始做旋轉,好像隨時隨地可以失重卻又照能顧及攝影主體。

巴贊曾經根據自己的「攝影影像本體論」提出和蒙太奇概念相對立的理論,即長鏡頭的確立和其必要性。巴贊認為,長鏡頭能最大程度上表現時空的連續性,是保證電影逼真的重要手段。那麼導演亞歷桑德羅和攝影師盧貝茲基在《荒野獵人》裡的長鏡頭,就真真切切地讓人感覺到了什麼是自然之中的「遊魂」——從The Revenant標題淡出後的第一個鏡頭起,用河流引出人物出場順序,在人物,森林,群山和曠野之中來回切換。

電影裡保持了時空最大的連續性和完整性,從大廣角至人物第一視角,再轉換至人物身邊,皆由12mm, 21mm再到65mm等效鏡頭平緩地將白色山林與人物行動串聯,天地與人物之間一靜一動,攝影機本身是遊蕩在山林河流之中的魂魄,隨著人物遊走起來。不僅於此,大廣角在豐滿地攝入了風景之後,還給了主角格拉斯不少廣角特寫,以致於他臉以外的景隨著光學畸變而彎曲,造成一種類似眩暈的美學。無論是蘇族人,波尼人,或者白人的隊伍在森林,曠野中騎行的時候,都和野生動物無異,那還只是1820年,一個機器正在悄然起步的時代,處處是蠻荒。於是盧貝茲基的鏡頭美學創造了一種將人至於野生動物的旁觀視角,隨著故事推進而保持追蹤。

確實,剝去文明的種種體面,人和野生動物無異。

依稀記得《冰血暴》第一季里,殺手Malvo曾經給小警察Gus出過一個謎題,即為什麼人的眼睛能分辨更多的綠色灰階。後來警察Molly為他解答了這個謎題:「因為人是捕食者。」正因如此,可以在森林中更好地保護和自衛。人類進化到現在,在文明冠冕堂皇的籠罩下做著看似體面的事,然而日光之下無新事,拔地而起的摩登森林取代了以往的叢林,社會高度分工化的時代,肉弱強食只不過換了一種模式,因為人類可以從其他模式中尋求食物替代,獵物與獵手的關係只不過進化到了另一種狀態,看似更體面實則更荒唐。

反觀回來,荒野之中唯有不斷進化出更加精巧的生存能力才能得以生息下去,人眼尚且如此,何況人心。復仇這種情結一旦完成,便只能遁入虛無,更別說因為血染而逐漸破敗的信仰——看似有一副釋然的身軀,卻瞭然如空殼,只能在風雪之中看著心愛之人與復仇心結逐漸遠去,徒然呼吸而已。