電影訊息

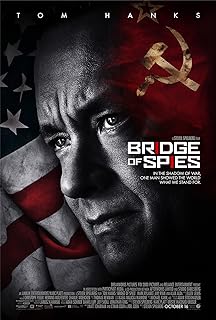

間諜橋 Bridge of Spies

編劇: 馬特沙曼 伊森柯恩

演員: 馬克勞倫斯 Domenick Lombardozzi Victor Verhaeghe Mark Fichera

间谍之桥/间谍桥(台)/换谍者(港)

導演: 史蒂芬史匹柏編劇: 馬特沙曼 伊森柯恩

演員: 馬克勞倫斯 Domenick Lombardozzi Victor Verhaeghe Mark Fichera

電影評論更多影評

2016-01-19 10:21:02

暫時讓理想和崇高騙一回

非常美國主旋律,像極了上世紀90年代的好萊塢電影:主人公雖然註定會遇到困難,但更必須迎刃而解;即使故事發生的背景陰森晦暗,但永遠隱隱洋溢著一種樂觀的情緒;以及,煽情的時候必須起交響樂和最後美國意識形態的勝利。

如果早五年看這部141分鐘的電影,可能連三分之一都看不下去。

先說說史匹柏這一代人。冷戰是從1947年至1991年,史匹柏1946年12月生人,可以說冷戰貫穿了導演的前半生,就像中國的第五代導演,用青春年華經歷了文革,所以,無論是冷戰還是文革,無論主觀還是客觀,都是他們繞不過去的東西。

冷戰最後發生了什麼?弗朗西斯·福山在1993年寫出了《歷史的終結》,有人粗暴地解釋,說歷史的終結意思民主的旗幟已經插遍全球,獲得了全面性的勝利。如果細究起來,民主仍任重而道遠,極端宗教主義興起,美國向阿富汗和伊拉克移植民主失敗,非洲叫著民主共和國的國家實行種族滅絕……但至少,民主已經成為一種社會發展的共識,即使是獨裁者,也不得不打著民主的幌子,即使是集權國家,也不得不做做民主的面子工程。

史匹柏這一代人用前半生見證了冷戰的整個過程,也見證了堅持美國價值觀獲得的巨大成就,並以之為榮,這部《間諜之橋》只是在拍導演所堅信的。

為什麼說早五年看不下去?因為當時還沒有現在這麼多充滿虛無主義的影視作品。

崇高和堅持並不是這個時代的時代精神,商業社會讓一切似乎都變成了可計量的得失和商場上的爾虞我詐,只要最後成為獲勝者,就能抹去所有發生的謊言和欺騙。再加上網際網路時代資訊獲取平等化,人們知道一件事的更多面,好處是人們不再容易被欺騙了,但所有的事情都有兩面性,壞處同樣是人們不再容易被「崇高」或者「理想」欺騙了,而後者這種欺騙也許是好的東西。

《紙牌屋》中的一個片段讓我印象深刻,總統Underwood跟朋友牛排店老闆的孩子說,你有一天也可以當上總統,但當孩子和牛排店老闆出門後,牛排店老闆對孩子說,不要聽他的,你永遠不可能成為美國總統。

牛排店老闆說的99.9%會發生,但還有那0.1%呢?為了那0.1%難道不需要努力和堅持嗎?歷史上無數次證明,正是人類做到了那0.1%的事,才證明了人類的既渺小又偉大。

《間諜之橋》就是在拍向那0.1%挑戰的事,我們現在的理想不是太多,而是太少。

評論