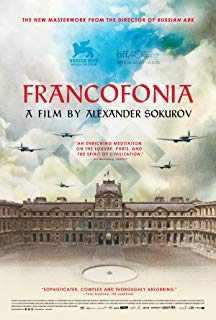

電影訊息

攻佔羅浮宮 Francofonia

編劇: 亞歷山大蘇古諾夫

演員: 路易度德隆科桑 班傑明烏澤拉特 Vincent Nemeth Johanna Korthals Altes Andrey Chelpanov

德军占领的卢浮宫/攻占罗浮宫(台)/罗浮宫法国疯(港)

導演: 亞歷山大蘇古諾夫編劇: 亞歷山大蘇古諾夫

演員: 路易度德隆科桑 班傑明烏澤拉特 Vincent Nemeth Johanna Korthals Altes Andrey Chelpanov

電影評論更多影評

2016-01-20 23:42:40

我們正在駛離海岸

我們正在駛離海岸

「羅浮宮,羅浮宮。」兩個由索科洛夫親自聲演的感嘆句,反覆傳達著人類面對精神方舟式的博物館時,被喚起的心靈震撼與表達焦慮;

洶湧的大洋上,船長Drik通過網路視訊對著導演呼喊,載滿藝術品的貨輪在與風浪搏鬥後被巨浪頹然覆蓋;

一群天使跑過羅浮宮清冷的夜晚,瑪麗安娜和拿破崙在攜手遊覽,迷醉而譏誚地爭吵;

仿手搖式攝影機的畫面里,兩個歷史爭議人物找到了微妙的跨國情誼,而真正的史料里,希特勒正通過想像的配音呈現一種俄羅斯式的笨拙……

如果說13年前與此片遙相呼應的《方舟》是一次人類與藝術毫不停歇的徹夜長談,那麼《佔領》則是一場文明和毀滅的默然對飲。

用博物館投射人類文明,用博物館的歷史境遇去投射人類文明的歷史境遇,索科洛夫選擇的方式帶有一定量的便捷,儘管這種便捷依然徒增厚重。

在當大多數傳統歷史片還在努力更真實的時候,當代導演們已經開始探討如何使用不真實的手法使其更有效地真實——而索科洛夫正在做的,是使這種旨向真實的不真實更加不真實——間離一些間離,用一些不確定去詮釋另一些不確定,並努力建立一種後現代主義的明晰。

幾次出場的打板場記員,偽史料畫面左側的聲訊波,描述勝利女神像被轉移運輸,使用的卻是現代工人搬運的畫面……這一切讓觀眾們在齣戲之後進一步被孤立,但並未被邊緣化,影像把他們推到一個自省而獨立的角度,迫使他們冷靜思考。就連真實的史料鏡頭也經過了聲響處理和戲謔的配音,和還原再現,詩意場景,變形的畫作,漫不經心地混在一起,有意降低了真實性。索科洛夫將所有影像的可信度統一拉到一個模糊的邊緣,卻未見常規紀錄片捉襟見肘時出下策而為的尷尬,反使影片顯得統一圓潤,並在喋喋不休的旁白里反覆升騰。

最後一場戲,是這種非真實被再一次間離的巔峰,兩位主角,德國軍官沃爾夫-梅特涅(Franz Wolff-Metternich)和和博物館管理者若雅爾(Jacques Jaujard),先是略顯侷促地和導演隔窗張望,進而走進屋子,聽導演宣判他們未來的人生境遇,臉上掛著驚詫而又無辜的表情,最後他們若有所思地先後走出房間,留下兩把空空的椅子——通片龐大浩湯的羅浮宮歷史最終歸於兩個沉默離去的人,這是符合俄羅斯人將冰冷的極簡和熱忱的繁複相對立統一的獨特美學的。

索科洛夫習慣於在影片中扮演自己或自己的代言者,這種習慣使他的作品更加作者。旁白的身份,有時是經歷者,有時是參與者,有時是旁觀者,有時是全知全能者,有時則四者皆是。倘若人們不拋棄日常對話邏輯,任憑它們在靈魂出遊中喃喃自語,不和導演就這幾者的身份轉換達成默契,那就只能迷失在他大段大段俄式旁白構建的語言迷宮裡。

讓人不禁聯想到俄羅斯本國引進電影也從來都是如此操作,一個冰冷的男聲,沒有角色扮演,沒有語氣,甚至有時都不肯斷句,像個不情願的朗讀者,蓋住原聲,蓋住音樂,與其說是配音引導,反倒更像是一種障礙,但索科洛夫似乎對這種障礙不以為意,他沉醉其中,並使其成為旗幟。

是的,如果你是俄羅斯人,那你就永遠都是俄羅斯人。本片也將《方舟》拍攝地聖彼得堡艾爾米塔什博物館(Hermitage)與羅浮宮兩者在二戰中截然不同的境遇做了令人痛心的對比,前者雖然經過紅軍的殊死保護和民兵的搶救,卻仍被炮火毀壞大半,並被德軍掠奪(作為報復,蘇聯軍隊在攻入德國境內後掠奪了德國1500萬件藝術品和古董);而後者雖然看上去被法國政府拋棄了(實際上在1939年宣戰前,法國就開始有計劃地轉移藏品),卻得以倖存。這個段落毫不意外得拖沓。

索科洛夫引用契訶夫和托爾斯泰的遺容,告訴我們19世紀的終結,父母沉睡,孩童搗蛋,20世紀已轟然奏起。像Drik的貨輪,已經駛離安全厚實的海岸,投身契訶夫描述下殘忍的大海,最終被這個沉重的意象吞噬,在Skype艱難刷新的粗糙畫質里發出令人毛骨悚然的鋼鐵錚錚——在羅浮宮裡,這個意像被席里柯的《梅杜薩之筏》扮演——影片中的導演卻在安全溫暖的公寓裡,只能看著貨輪被大海吞噬,這種隔岸觀火的反差和束手無策引發的近乎精神殉難般的使命感,正是索科洛夫回望歷史上慘遭劫難的藝術的心情;而「拯救人,還是拯救藝術品」的難題,讓影片再一次陷入無解的沉重。

不過,索科洛夫並沒有將這種沉重貫穿《佔領》始終,縱觀全片,反而呈現出一種以往作品裡少見的輕快(「權力」系列也有若干,但立刻被覆蓋了)。

當德國士兵當街追逐法國姑娘被拒絕,當希特勒闖入巴黎,大喊「羅浮宮在哪兒?啊!在那兒!」當瑪麗安娜和拿破崙在羅浮宮裡像兩個孩子一樣撒嬌:

「自由——平等——博愛——」

「是我。」

「自由——平等——博愛——」

「沒我,這一切都沒意義。」

面對藝術品,前者像凝視愛人,後者像緊盯獵物,共和國的執著和帝國的強勢扼要溢於言表。再比如對亞述人的拉瑪蘇雕像大篇幅的描述,並企圖獲悉經由其2700年前傳達而來的一種文化對權力的恐懼與反抗。這是對於「文化與權力」議題的一種契訶夫式的回應,簡明而不乏力度。

繞圈,避簡就繁,用一種俄羅斯式的冗雜和龐大固埃去對歷史進行解構,進而舉重若輕地還原和重建,讓歷史年代隔空對話,並將精神實質抽離,重新編製,迅速揭開偽裝,並驚鴻一瞥。

索科洛夫仍舊繼續片名裡的文字遊戲,縱觀《莫洛赫》(Moloch1999)、《金牛座》(Taurus2001)、《俄羅斯方舟》(Russian Ark 2002)、《太陽》(The Sun 2005)等等這些過度詩化的名字,他慣於放棄明確直觀,轉而用一用微妙的方式尋求片名與電影主題的本質聯繫。

Francofonia直譯為「法語圈」,大意指的是世界上所有講法語的國家們,當人們談及電影,往往會避開這個生僻冷門的詞彙,轉而取其副標題,甚至沒人去揣測它,但倘若你留意,影片試看和幾乎所有版本的預告片都會有這個場景,就是沃爾夫-梅特涅同若雅爾第一次見面的時間到「講德語嗎?」,若雅爾頹然一笑:「不,我太法國了。」所以他們在全片仍用法語交流。

這段對話看似無關緊要(但一般出現在影片小樣和預告裡的,都是導演認為重要的情節),但卻對緊扣片名起著關鍵作用,德國軍官講起了法語,德國士兵在巴黎公園裡聽起了法語歌,德國人在佔領法國後開始為法國的藝術和文物焦慮;這種面對文化不約而同地屈服,和法語圈有著文化深層的共通。

在影像上,此次與索科洛夫合作的仍然是《浮士德》的法國攝影師布魯諾·德爾邦內爾(Bruno Delbonnel),兩人商討之後,最終選擇放棄在《浮士德》《母與子》里大量使用的那些反潛望式的,那些沒有透鏡只有稜鏡的種種稀奇古怪的鏡頭。因為使用這些索科洛夫發明的鏡頭就意味著在拍攝中要耗費大量的時間去調整和嘗試,這對於在羅浮宮授權的有限拍攝時間裡顯然是不可能的。

不過他仍然沒有放棄對扭曲畫面的偏愛,並將其在後期處理中運用——這種後期的扭曲效果比實拍顯得些許僵硬。索科洛夫1999年拍攝的間離紀錄名作《休伯特·羅伯特的幸福生活》里(Hubert Robert. A Fortunate Life 1999,索科洛夫企圖用日本能劇來勾聯羅伯特的神韻)大量採用自己的特種鏡頭,造成了一種垂危之人瞳孔放大後看到人生最後一幅場景的效果。當然曾經擔任羅浮宮館長的休伯特·羅伯特的畫作也數次出現在《佔領》一片中,其本人也成為影片的一個章節,可見索科洛夫對早年創作的回望。16年前,16年後,不知他作何感想,再過16年呢?

在2013年,羅西的《羅馬環城高速》拿下了屬於紀錄片的第一座金獅獎,也是在2013年開始盛傳索科洛夫要在羅浮宮拍攝另一部《方舟》式的作品,人們開始躁動和期待……但時至今日,我們看到了與預想(甚至和預告片)截然不同的成片。這是一種紀錄片和劇情片的混搭,一種羅德琴科式的拼貼圖景。

有媒體說,這次是索科洛夫和眾人開了一個玩笑,但索科洛夫應該並不是如此灑脫的人——他嚴肅,內斂,擁有詩人不具備的開放,和革命者不具備的自我妥協,他的內心儘管矛盾滋生,卻懷揣每一個歷史學者並不意外擁有的野心勃勃,他甚至坦言自己的絕大部份影片構思(包括在籌備的仍舊發生在聖彼得堡的歷史片)是在現今世界上難以實現的。

幾乎可以肯定的是,他的個人色彩甚至已經抹卻了影片的傳統分類指標,在這部影片面前討論紀錄片和劇情片的歸類是疲乏的,這個影像表達方式和觀眾接受方式每分每秒都在變幻的時代,使這種討論更加疲乏。

也許我們還能夠在猶豫不定的副標題敲定中推測這次創作歷經的患得患失,到底是《德軍佔領下的羅浮宮》還是《歐洲輓歌》(an elegy for europe)?前者直接明了,後者讓人不禁聯想起他慣用的「輓歌」標題(《蘇聯輓歌》《俄羅斯輓歌》《莫斯科輓歌》《旅程輓歌》……),從這種「輓歌」式的命名中可以推測出一種在索科洛夫的充滿悲憫的知識分子復古情結籠罩下截然不同——至少是和我們目前看到的成片非常不同的創作方向。

索科洛夫在影片開頭就已經惴惴不安地懺悔——「我想這部電影不太成功,我只是在自說自話而已」。但也許我們更應該自問,我們企望在一個導演的下一部作品裡期許得到什麼?重複還是顛覆?或更進一步,無我還是非我?

羅浮宮作為製片方之一寄予了索科洛夫極大的支持,畢竟不是每個導演都有機會在自己的影片裡觸摸丘比特的手指,但由於遭到反對,這部電影還是難以入圍坎城——一向對文化客體容忍度極高的法國會拒絕《佔領》,其實不僅僅是因為影片引用的直觀影像,比如二戰期間法國佔領行政劃分,德軍閱兵巴黎等;而更是由於其語焉不詳,態度可疑的政治導向(比如解說詞「德國是個複雜而多面的侵略者」),並且這些嫌疑已經在「權力」系列裡似乎得到了證實;比如影片裡那句長長的反詰——」巴黎有數以百計的博物館,圖書館,學校,出版社,工匠,民主和習俗,你會為了所謂的原則和政治信仰而拋棄一切,投身一場殃及整個法國包括巴黎在內的大戰嗎?」

電影裡若雅爾在達文西《施洗者聖約翰》前喃喃自問,「為什麼要為這樣的政府工作」,隨後自我回應道:「我懂了,我懂了」。半隱在黑暗中聖約翰,手指上蒼,對若雅爾發出詭秘而充滿啟迪的微笑,這種將歷史評判歸於不可知論的詮釋,大概只會傳達給習慣草木皆兵的政客們一種難以啟齒的緊張。

直到今天,同一個法國人談論貝當元帥仍是一件危險的事情,圖書館裡也很難找維希法國更深層的資料,法國第五頻道在今年才首次以紀錄片的形式公佈了貝當元帥的審判歷史影像……面對這種選擇性集體失憶,索科洛夫顯得勇敢而無辜,正如他自己坦言,「進化像是解構」;在不斷的解構中去建造新的視角和解讀,煥發傳統或使其岌岌可危,這個過程也許伴隨著一種令所有真正的知識分子著迷的使命感。

兜售身份和兜售立場,尋找身份和尋找立場,還是協同兩者去為世界提供一個穩固而嶄新的視角,這是導演們在國際上呈現的三種狀態或三個章節,有人嘗到葷腥,流連在第一章,有些人還攀爬在第二章,索科洛夫無疑進入了第三個章節。

無緣坎城,也沒有俘獲金獅,「任性」,「不明覺厲」,「高級」,「目瞪口呆」——但對於已經提前進入後封神時代的索科洛夫,《佔領》的確是他誠實卻疲乏的非重要作品。

不過他仍知曉自己該如何保持影人立場和作者身份,倘若我們依然把對形式感的一廂情願框在這位俄羅斯導演身上,恐怕只會被他掙脫地粉碎。

(原文節選載於《看電影》2016年第1期,全文載於公共號「深焦」2016.1.20日推送)

評論