電影訊息

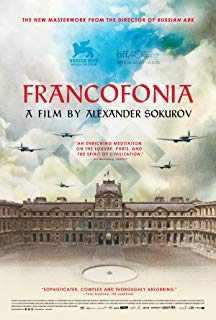

攻佔羅浮宮 Francofonia

編劇: 亞歷山大蘇古諾夫

演員: 路易度德隆科桑 班傑明烏澤拉特 Vincent Nemeth Johanna Korthals Altes Andrey Chelpanov

德军占领的卢浮宫/攻占罗浮宫(台)/罗浮宫法国疯(港)

導演: 亞歷山大蘇古諾夫編劇: 亞歷山大蘇古諾夫

演員: 路易度德隆科桑 班傑明烏澤拉特 Vincent Nemeth Johanna Korthals Altes Andrey Chelpanov

電影評論更多影評

2016-02-02 18:41:13

散文電影:一種女性化書寫

所有偉大的虛構電影都傾向於紀錄片,就像所有偉大的紀實文學都傾向於小說。

——讓-呂克•戈達爾,1985:181—182

一、

戈達爾的這句話已經為我們標示出一個悖論:虛構將抵達真實,追求真實將自身瓦解。我們也許可以舉出兩部電影來說明這一論點:《阿瑪柯德》與《少年時代》。(擴展閱讀:http://movie.douban.com/review/7373465/)

這種現象,尤其是在義大利新現實主義之後,不斷被揭示出來。新現實主義在影像真實性上所帶給我們的有兩點:基於理念變革形成的製作新方式,實景拍攝、非職業演員、自由創作等等;同時隨著電影技術的發展,電影在還原現實的感知上有了更多的可能性。後者被另一一場運動所標示——發生在20世紀90年代的「道格瑪95運動」追求手持攝影的真實質感讓影像在捕捉現實的能力上邁出了一大步。

這就導致了一個問題,當影像不斷地「真實化」後,某種自我瓦解便在內部產生。電影看起來與紀錄片越來越接近。這種現像在某種程度上不是被歐洲電影人所預見,而是藉助幾乎發生於同時的伊朗電影人的一系列傑出創作被告示出來。

20世紀90年代的伊朗電影遵循兩種模式:一種繼續在傳統新現實主義旗幟下進行創作,包括馬基迪和戈巴迪的兒童電影;另一種則是在前者基礎上,將虛構的強力注入影像之中,典型是阿巴斯、莫森•瑪克瑪爾巴夫和帕納西的創作,這兩股並進的勢力一直延續至今。而阿巴斯在1990年創作的《特寫》,不僅在時間上、同樣也在創作手法上為這股運動畫下了起點。同樣,「鄉村三部曲」成為民族影像的傑出典範:伊朗電影人已經從「捕捉真實」上升至「暴露虛假」。

二、

以上是從劇情片向紀錄片漸進的視角發展出的一條路線,下面我們想將反方向從紀錄片入手嘗試開闢出另一條路線。

某種程度上,紀錄片天然地保證了影像之「真實」,那麼從何時開始,「虛構」開始侵入其中。對這一問題的回答,也許需要我們從一場「現代與後現代」的論爭中下手。在七八十年代,法國繼結構主義之後捲起了後結構主義運動,這場運動的主將德希達、福柯、羅蘭•巴特等悉數放棄了「理性」、「真理」、「進步」等宏大的敘事。德國哲學家自然也抵禦不住這場甚囂塵上的論爭,哈貝馬斯在《現代性:一個未完成的規劃》中作出回應,稱啟蒙運動遠沒有完成,後現代仍未到來。對此,利奧塔以一本專著《後現代狀態》反駁了哈貝馬斯的觀點。在利奧塔看來,啟蒙運動無非是一種「大敘事」,而在現代社會碎片化的形態下,只有「小敘事」才能相對成立。這裡所言的小敘事指的是一種具有偶發性,受到時間、條件限制,只能部份起作用的敘事。

這種新的觀點,導致了客觀性和權威效力的瓦解,反映在紀錄片製作上,結果自然就是客觀性所賴以存在的假設(那個恆定不變的客觀視角) 變得不再可信;在現在看來,原先公正與製作真實話語的能力只能被當作一種修辭手段。這在某種程度上導致了「非虛構第一人稱電影」的產生。導演開始嘗試在紀錄片中加入個人喜好、判斷與思考,通過第一人稱「我」的發聲,通過隨機的個人意見來削弱自己的權威。雖然看起來這無非是另一種修辭,但在一個權威已經消解的世界,這種手法建立了一種誠懇真實的話語,進而嘗試與觀眾進行溝通。

三、

拉斯卡羅利將這種新的影像類型命名為「散文電影」,將其看成是對劇情片和紀錄片兩種分野鮮明的影像類型的融合——「前者是電影人把攝影機作為靈活、透徹、精闢的手段進行個人表達的慾望;後者則是和觀眾直接溝通,與自我選擇的實在的觀眾建立聯繫的願望。」

但在我看來,「散文電影」仍然需要將我在上文所提及的發生在伊朗電影中的情況作下分明。在伊朗電影中,劇情片仍然是基本形態,只是在其中加進一些虛構成份,可以看成是劇情片向紀錄片靠近的舉動。但在散文電影中,保留下來的則是一種紀錄片形態,導演在其中加進虛構成份是作為一種對劇情片的模擬來發出個人的聲音,更像是紀錄片向劇情片靠近。

下面,我們來講講散文電影的運作方式。在拉斯卡羅利看來,散文電影的運作可以概括如下:「我、作者,在反思一個問題,和你、觀者分享我的想法。」她將散文電影分成日記、記事本和自畫像電影三大類別,相應的文本承諾如下:「我在記錄我親眼目睹的事件和我親身經歷的印象和情感」(日記);「我記下想法、事件和存在,以備將來之用」(記事本);「我在展示自己」(自畫像)。

而索科洛夫的電影被歸入第二類,即「記事本電影」。於是,我們有了一個分析《德軍攻佔的羅浮宮》的基礎。

四、

《德軍佔領的羅浮宮》既然是索科洛夫個人的「記事本」,因而可以寫進各種不同類屬的主題:歷史、政治、藝術……;以及容納各種不同的影像類型:照片、記錄影像、虛構影像……從而成為一個「大雜燴」:將個人所思所感悉數通過影像的方式展示於觀眾。如同我們在展開別人的一個記事本之時,通過筆跡、塗改、寫下的文字、畫下的草圖等等,將窺見對方的秘密。觀眾作為一個交流對象,也在觀影過程中不斷「竊進」索科洛夫這位創作者的內心。

這就是散文電影在某種程度上超越傳統紀錄片的特質所在:觀眾並未被看成是一個與作者平起平坐的交流對象,觀眾召喚而來也不是為了分享作者的經歷和思考過程,而是作為一個他者來「偷聽」這些自言自語的私人話語。在《德軍攻佔領的羅浮宮》中,我們就是這樣的一位他者,「偷聽」到索科洛夫面對德軍攻佔下的羅浮宮所產生的感受與思考,進而不斷從中獲取自己的認知和見解。而電影中的那個畫外音,就是創作者嘗試與觀眾建立共謀關係的秘密武器。

在《德軍佔領的羅浮宮》中,索科洛夫的這個聲音如同為機器自身所攜帶,機器生成為一具發聲器官。一方面,它與影像進行雙向交流,另一方面它與觀眾進行單方向的溝通。前者在《俄羅斯方舟》中已經進行過嘗試,在《德軍佔領的羅浮宮》的結尾,這種探索更進了一步。索科洛夫讓諾亞與梅特尼希並排面向觀眾坐在一起,並向兩人告知各自的命運走向,這種奇特的方式已經超越了打破第四堵牆這種低級創意。後者(與觀眾建立溝通)在電影中,則是兩次對觀眾的直接發問表現出來——「你清楚嗎?」「你明白了嗎?」,均是創作者與觀眾單向溝通的嘗試。

在某種程度上,通過這個畫外音,螢幕所代表的攝影機成為連接影像與觀眾的中介,那個平面(螢幕)成為貫通真實空間(觀眾觀影的空間)和虛假空間(影像所處的空間)的過渡裝置。這當然是一種新的影像製作方式,可以極大拓展影像的展現力。

五、

在此,我還想指出,觀眾對某一類電影形成的誤區。某些時候,彼得•格林納威的電影被認為與「散文電影」具有某些相似性,但在《愛森斯坦在瓜納華托》(雖然是一部虛構的劇情片,仍然值得探討)中,作為創作者的彼得•格林納威無時無刻不在散播強力意志的衝動,與「散文電影」開放的特質有本質區別。《愛森斯坦在瓜納華托》中的愛森斯坦無非是他彼得•格林納威一個人的愛森斯坦,無法生成為任何觀眾的愛森斯坦。(這實則是一部集權電影,破解了任何觀看的可能性,觀眾只能被動接受一個「彼得•格林納威式」的愛森斯坦,沒有任何溝通的可能。)

即便彼得•格林納威與索科洛夫在動用各種影像類型、影像密度上存在某種相似性,但本質的區別在於,「散文電影」從來不會將創作者觀點強加於觀眾,而是通過建立溝通讓觀眾自己去看、去思考;彼得•格林納威電影中暴露出強烈的男根主義,剝奪了邊緣話語發聲的可能性。彼得•格林納威的電影因而可以看成是「主觀電影」,「主觀電影」與「散文電影」的區別就在於前者僅僅是主觀的(甚至是強力的),後者既是主觀又是自傳式的。

我們或許可以更進一步,提出一個新的觀點:即「散文電影」是一種類似女性化書寫的影象形態,而另兩類影像類型(集權電影與法西斯電影)則是男性書寫的典範。這是一個非常大的論題,需要建立在大量的研究之上,雖然我相信此點,但我恐怕無力再深入了。在此拋出這一論題,留給有志之士繼續研究。

(註:散文與女性書寫的親密關係,也許可以先從文學史上去尋找,日本文學為我們提供了極佳的例子。)

--------------------

擴展閱讀:《私人攝影機:主觀電影和散文影片》(http://book.douban.com/subject/25849703/) (意)拉斯卡羅利

這本書非常有創見地探討了散文電影的三種形態:日記電影、記事本電影和自畫像電影。但我覺得,還可以加上一種類型:書信體電影。這一類電影雖然不多,但已經被創造出來了,比如《鴻雁傳影:維克多•艾里斯與阿巴斯•基亞羅斯塔米往來影箋》。

評論