2016-02-26 15:14:56

攝影機低下它高貴的頭:《流浪的迪潘》與藝術的狂妄

************這篇影評可能有雷************

一年一度的各大電影節和獎項把電影業的輪迴週期死死定在日曆年上,時間像膠片放映機一樣轉動不歇。元旦一過,2016這卷膠片盤的第一幀就在聖丹斯的光影中粉墨登場了。然而2015的結局還沒有放完,世界電影之都洛杉磯的紅毯秀場才剛剛鋪開,並在二月底給上一年影壇的恩恩怨怨劃上句號。

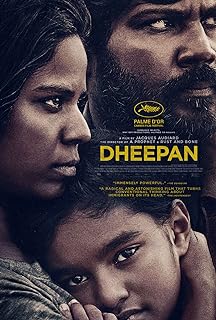

過去一年裡最大的冤家,恐怕就是在坎城摘得金棕櫚的《迪潘》。從五月的坎城到九月的巴黎,評論界一片噓聲,毫不給法國電影一哥歐迪亞任何面子。按理說本國片問鼎坎城,如果公映時間符合要求,應該是送選奧斯卡外語片的當然選擇。可是法國人不但把名額給了一部土耳其語片,而且這片子還是導演的處女座,只在坎城的偏門單元小展映了一下而已。

也許只有把這件影壇公案作一梳理,電影歷的2015才會真正翻過去。

【電影的場面與現實】

雅克·歐迪亞可以說是含著金湯匙出生的電影人,其父米歇爾·歐迪亞是上世紀法國家喻戶曉得編劇。年輕的雅克學業還未完成就跟著父親寫劇本,以致於四十歲籌拍自己第一部長片的時候已經在電影界人脈深厚,處女作就請到了老戲骨讓-路易·特蘭蒂尼昂(《愛》,2012)和當紅小生馬修·卡索維茨(《天使愛美麗》,2001)。從這第一部片子開始,歐迪亞就不是典型的法國純文藝片導演,而是像特呂弗那樣的綜合藝術家,或許離今天的好萊塢藝術導演更近些。對他們而言,電影的第一要務還是講故事,技術和藝術手法上的探索只是為敘事服務。

《迪潘》也是這樣一部藝術性很強的大眾電影,兼具一定的社會性。影片講述斯里蘭卡內戰結束後,泰米爾猛虎組織戰士迪潘精疲力竭,準備裝作平民申請到歐洲避難。因為有孩子的家庭在難民審核上有優先權,單身女子雅麗尼就在難民營隨手拉了個小女孩,與迪潘佯裝一家子。但到了歐洲後,雅麗尼沒能到英國投奔親戚,而是與迪潘和孩子一起被困在治安堪憂的巴黎北郊。把難民題材拍成批判現實主義的很多,但是像歐迪亞這樣硬是弄出大場面的就未必了。

評論界對《迪潘》的一大詬病恰是其對巴黎郊區的描寫不具有代表性:即便是北郊平民區,也不至於除黑幫、毒販外只剩迪潘一家。然而,同樣是這些評論家,對歐迪亞之前的一些作品大加讚賞。可《先知》(2009)中的戲劇肯定不能代表典型的法國監獄,房產流氓又有幾個像《我心遺忘的節奏》(2005)的主角一樣有志古典音樂?其實歐氏作品從來不看重描述現實,而是喜歡探究每個小環境中抽象化的、濃縮的側面,並在其中偏執地尋找少數者和異類,以考察主流與邊緣之間的社會張力。《唇語》(2001)中的聾女和刑滿釋放犯,《男人最痛》(1994)中怪異的一老一少,歐迪亞的注意力一直都放在「例外」上,而不在乎能否代表或者重現某一社會現實,七部電影概莫能外。

【類型的繼承與顛覆】

《迪潘》的開頭的確像是一部社會問題片,但迅速就被其他類型因素撕扯得面目全非。或許這便是讓很多人不舒服的地方,我們太習慣於那些規規整整的、可以被舒舒服服地分類的作品,一旦在我們接受的框架中找不到它的位置,就將其斥為四不像、不知所云。可是,偉大的作品從來都挑戰一切陳規,包括既有類型。

拼湊假冒的迪潘一家來到法國,在獲得官方安置前,他不得不靠在晚上出售玩具餬口。全片最著名的幾個靜像之一便是迪潘頭戴飾物、手裡攥著玩具,在巴黎街頭的寒風中兜售,眼神像極了迷途的孩子。「賣玩具」這個劇本細節不是隨便選的,它是角色身份變化的隱喻——身經百戰的猛虎戰士不但自拔虎牙融入市井平民,而且對異國的生活一無所知、語言不通,就像個孩子一樣。而整部片子就是這個「孩子」在新的環境裡不斷學習的過程。這便是莫根施特恩所說的成長小說(Bildungsroman,又譯「教育小說」),敘事藝術有史以來便長演不衰的一個類型。

用細膩的成長敘事來講述難民融入新社會的經歷,可以說是歐迪亞的新意所在。此前的難民故事也常強調新的「生活」,而《迪潘》則更敏銳地捕捉到生活劇變背後深藏著重生的隱喻,他們面對的不獨是新的生活,更是新的生命。人一輩子能活幾次?要為這樣的新生付出怎樣的代價?這是歐氏作品中不斷追問的。《唇語》和《我心遺忘的節奏》已經說過,《銹與骨》(2012)中的男女也都掙紮著從貧窮和殘疾的困境中尋求生機。這種新生最極端的表達是《自製英雄》(1996)中的阿爾貝·德伍斯,靠著記憶力和聰明,戰後拋家棄妻,從一個通敵者的兒子搖身一變成為抵抗組織的英雄。

「成長」的道路從來都不會一帆風順,但是崎嶇坎坷成迪潘這樣的卻也不多。巴黎北郊特別是東北部的一些地區,長年治安混亂,警察不願踏足,成為氓流橫行的秩序真空地帶。當主人公在小區中央劃下一道:「停火線」,試圖以一己之力抗衡惡徒幫派,《迪潘》就進入了自衛電影(vigilante film)的傳統中。自衛電影是一種盛行於上世紀七十年代的劇情類型,往往是在公權力失效的情況下,片中人物決定自己承擔起揚善懲惡的責任,或者只是自我保護。

《迪潘》之所以問鼎坎城,除了評委所說的故事取勝外,對類型的歷史突破也是三大電影節一直在尋找的東西。同屆亞軍《索爾之子》的鏡頭運用和故事角度選擇是對已經拍爛的大屠殺題材的一種創新,季軍《聶隱娘》則把東亞武俠片這個類型從被「香港拍爛、大陸拍濫」的尷尬境地瞬間托升到純藝術電影的高度。比起它們來,冠軍《迪潘》可以說是玩了把大的,把社會問題片、黑幫片、成長敘事、傷痕敘事和自衛電影融會一爐,以前所未有的手法講述難民故事,把類型片提升到社會政治和人生哲學的高度。

精疲力竭的殺人機器放下屠刀想重新開始,從貧窮滯後飽經戰亂的斯里蘭卡來到自詡文明富強的法蘭西,為了新生不惜將自己置於孩童的地位。卻在離羅浮宮、艾菲爾不過十幾公裡的地方,為了生存再開殺戒。沒有什麼比歐迪亞手中成長敘事和自衛電影的交替能更好地總結戰爭移民的困境,「不得已的恐怖份子」形象屢屢浮現,對難民潮中的歐洲是一個提醒。

【鏡頭的狂妄與虔誠】

典型的自衛電影,其高潮往往在一場最終的「自衛復仇」戲上。《迪潘》中的這一幕發生在接近片尾的地方,雅麗尼從影片中段起受僱於販毒幫派頭目家作鐘點工,由於迪潘與之矛盾不斷升級,雅麗尼也終於受到威脅。此時不法者之間發生火拼,場面一片混亂,雅麗尼打電話向迪潘求救。登得大雅的電影自然不會在這個時候讓主人公扮演從惡龍手中救出公主的騎士,但多少也會在猛虎戰士的身手上做一番文章。還有其他很多種描述「自衛復仇」暴力的方法,影史上不甚枚舉。

然而這一切都沒有發生。迪潘沿著消防樓梯一路向上,擊斃一個個毒販流氓,手舉人落、彈無虛發,都市犯罪分子在二十年戰亂磨練出來的猛虎戰士面前不堪一擊。但是這一切觀眾都看不到——鏡頭在這裡平行下移,跟拍主角,所有圖像隻顯示迪潘的下半身。沒有主角面部特寫,沒有反轉鏡頭渲染劍拔弩張的氣氛,沒有廣角鏡頭交代戰局,沒有平行蒙太奇切回雅麗尼或是切到任何一個對手的主觀視角。整個長鏡頭跟拍過程中,敘事全由音效完成,細節僅靠觀眾腦補。攝影機就那樣謙恭地低著頭,注視著迪潘向上攀登的雙腳。

留白本不是歐迪亞的強項,他的鏡頭表現性很強,攝影機一般很活躍,主動有餘、內斂不足。目光一直是他的一個大問題,不是人物之間相互窺探(《唇語》)的目光,便是把不堪、痛苦、殘缺、暴力、黑暗(《先知》、《銹與骨》)硬生生挖出來滿足觀眾獵奇的目光。而這也是之前的評論喜歡他的原因,他們所熟悉的歐迪亞,就是這麼善於表達。看似什麼畫面都能做的藝術家,給同行和評論者製造出藝術無所不能的假像。

這一次不同。迪潘的神情應該是怎樣的?被喚醒獸性的猛虎該是怎樣的眼神?殺戮意味著新生的失敗,這其中的失望又該如何表達?劇本把導演推向了一個死胡同,迪潘極端的豐富性、矛盾性和複雜性在全片最高潮完全爆發,使人物超越了將他製造出來的藝術。換了誰在歐迪亞的位置上,也不能給這一刻的迪潘添上一個恰當的神情。於是,象徵電影藝術無盡創造力的攝影機,歐迪亞的攝影機,第一次低下了它高貴的頭,放棄了表現一切的狂妄,承認了藝術在面對人類極端體驗時的手足無措。

簡單謙恭地把注意力集中在人物塑造,這恐怕是藝術作品面對苦難的最好選擇。《迪潘》的籌備從2009年完成《先知》後就已經啟動,最初在跟媒體聊起劇本的時候,導演宣稱想要孟德斯鳩《波斯人信札》的效果,以兩個好奇外來者的眼光批判法國社會,暫定片名則是《迪潘:不再戀戰的男人》。一切都像是個精心雕琢的文藝小作品。而在創作過程中,主創人員逐漸剝離這些繁複的修飾,最終浮出水面的,是一部乾淨透徹的傑作。在倫理意義上,這樣的簡單收斂是向人類苦難的致敬。而在創作上,這樣的視覺和敘事策略則是以退為進的留白,藝術在承認自己侷限的同時走向了永恆。

【影壇的政治與江湖】

那麼《迪潘》的負面評價又從何而來呢?這場媒體毀歐迪亞的潮流由西方最重要的影評期刊之一《電影手冊》(Cahiers du cinéma)帶頭,從六月號(坎城後)諷刺該片是金棕櫚的獻媚作,到九月號(公映後)精心策劃的組稿批判法國電影政治緯度缺失。可笑的是,《迪潘》從來都沒有想要成為政治片,如果在政治議題上對人們有所啟發,也只是無意而為。當你想要黑一部作品又找不到理由的時候,最好的做法就是像《電影手冊》一樣,告訴大家《迪潘》、《市場法律》(同一組稿中批判的另一個大頭)這樣的片子代表了法國電影業政治空虛的一種潮流,然後把一些莫須有的社會、行業趨勢強加給一部部具體的作品。

《電影手冊》傳統上偏右翼,歐迪亞的父親當年在政治光譜上就離該期刊很近,他自己也常受一些右翼意識形態影響。所以手冊怎麼會砸自家人?與《電影手冊》針鋒相對的是左翼的《正片》(Positif),也是質量最高的影評期刊之一。二者均在五十年代初創刊,整個五六十年代幾乎是水火不容,凡是一邊稱頌的,另一邊必然貶低。這個趨勢雖然在今天大有緩解,但並沒有完全消失。對於《迪潘》和《市場法律》,《正片》都是不吝溢美之辭,比如對於業餘演員的使用在這裡受到褒獎,到了手冊那裡就成了調侃的對象。

更要命的是,坎城掌門人蒂耶里·弗雷莫手下的盧米埃爾學院,恰是《正片》的主辦方。自從2007年弗雷莫掌握坎城大權,《電影手冊》罵坎城獲獎片已經成為一種儀式。從哈內克的神作《愛》到2014年大熱《利維坦》,除了馬利克的《生命之樹》(2011),連評論界全體高分的《阿黛爾的生活》(2013)和《廷巴克圖》(2014)也要狠拍。對於這些作者,《電影手冊》還時有好評,而一直在手冊里不受待見的歐迪亞拿金棕櫚,真是正中下懷,當然要使出渾身解數往死裡黑。

今天的《電影手冊》正在走入一個評論幻覺的死胡同,他們不再是評論電影,而是把自己對於電影的想法往每一部片子頭上硬套。很多評論並不首先試圖理解、解讀影片,而是旨在推廣自己的理念(vision),想把百花齊放的電影產業用評論的利刃修齊。儼然成了一份暴政手冊。《正片》則要好很多,雖然有時候會顯得有些溫吞水,但至少能夠做到尊重每一部作品的個性。

歐迪亞所屬的「十三人俱樂部」(Club des 13)恰好是主流電影中最偏離手冊藝術理念的一群人。這個鬆散的影人組織由導演帕斯卡爾·費朗(Pascale Ferran)發起,集合了法國影壇的所謂「中間派」,致力於「中間電影」(les films du milieu),也就是既非娛樂商業也非小眾藝術的大眾文藝電影。這些電影人一直試圖在娛樂大眾和電影藝術之間尋找平衡。這種作品在法國的生存最為艱難:商業片有完善的娛樂工業機器,純藝術電影有大量政府和公共機構資助,恰是「中間電影」尋找資金舉步維艱。而這樣的藝術嘗試顯然不合手冊的胃口,被其扣上各種想像的大帽子,釘上恥辱柱。

如果你還不能決定是不是要在奧斯卡前補看這部去年的金棕櫚,《正片》九月號也為它做了一個專題。沒有《電影手冊》長篇累牘的批評,只是一篇兩頁紙的解讀,加上一個篇幅很長的深度採訪。聽聽作者自己是怎麼說的,因為每一個作品都是獨特的,評價的緯度是作品本身的表現,而非我們的理念。

就好像影片頗受指責的結尾,迪潘一家在英國找到救贖和新生。沒有人注意到這一段的鏡頭、佈景和光線全都在營造一種夢境的效果,真正的故事在迪潘於樓梯間大開殺戒之後就結束了。這個童話結局只是一個謙和的願景,因為每一場苦難都是獨特的,於是藝術低下它高貴的頭,對生命充滿敬意。

(本文刪節版刊於《北青藝評》2016年02月26日星期五)

【作者為影評網刊「一幀一影」特約撰稿人】

我們細讀電影「一幀一影」微信公眾號

舉報