2016-02-27 16:50:28

我願逆流而上,尋找詩的蹤跡

************這篇影評可能有雷************

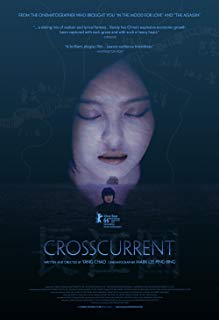

《長江圖》劇照(秦昊)

2005年,已在坎城展露頭角的青年導演楊超偷閒遊歷長江,趕在三峽工程完全淹沒沿岸大部份古鎮風貌前,看一看這讓中國人魂牽夢繞幾千年的母親河。就是在這次旅行中,萌生了拍攝《長江圖》的念頭,而為了實現這個念頭,是十年的苦功。

剛剛結束的第66屆柏林電影節上,華語世界泰斗級攝影師李屏賓憑此片拿下一座銀熊。當年,那個手裡只有一長一短兩部作品的「小」導演請他出山,賓哥一口答應。一方面是為劇本內容所動,另一方面,為長江書寫一首浩瀚的影像詩,作為一個華人藝術家,他感到「義不容辭」。

【魔幻的逆流】

前文青高淳(秦昊飾)在父親去世後繼承家業,成為長江貨輪廣德號的船長。在船工武勝(鄔立朋飾)的幫助下,從羅老闆(譚凱飾)手中接下一批神秘的貨物,要從上海吳淞逆流而上,到宜賓交貨。航行伊始,高淳在船上發現一本手抄詩集,封面上赫然寫著「長江圖」,每一首詩都以沿岸的一個港口城市為落款。

隨著貨輪不斷前進,高淳發現,在吳淞港引起他注意的一位美麗女子,會在詩集中提到的港口出現。於是在這些有詩的地方,發生了一系列艷遇和擦肩而過。船過三峽,這位名喚安陸(辛芷蕾飾)的女子變得行蹤不定,而瘋狂追尋她的高淳也與船員發生一系列致命的矛盾。

這個故事本身就充滿超現實的元素,又有長江之上繚繞的水霧,暗沉色調、宗教典故和民間傳說更加深了靈異的氛圍。然而,用以營造這一氛圍的圖像卻是現實主義的,不管景物人物,哪怕片尾靈異的白鰭豚和離奇的支線劇情,山水血肉都力圖呈現真實的效果。這並不是架空的虛幻,而是把幻想拍成了現實,抑或是現實進入了幻境。所以欣賞《長江圖》,需要一些想像力,或者流行語中所說的「開腦洞」。中國的山水畫、抒情詩,都強調留白,除了對文化和民俗的影射,還要靠欣賞者「腦補」。從這一點來說,影片延續並更新華夏文化中長江母題的目的是達到了。

《長江圖》劇照

需要澄清的是,藝術作品中的世界不是憑空捏造的,但一一對應的引用亦是拙劣的把戲。關於長江的一切文學、美術、宗教、音樂、民俗傳統,以及《巴山夜雨》、《巫山雲雨》等與長江有關的影片,都是創作的根基和養料。作者一方面受其陶冶、滋養,一方面對之進行反思、詰問。優秀的作品不是不斷地引用、掉書袋,而是在理解消化前人著述的基礎上,讓自己進入母題的大傳統,並為這一傳統書寫新的篇章。這一點,《長江圖》做到了。

柏林首映後有國人指責該片缺乏人文關懷,說其中的傳說、民俗、詩歌在現實中都不存在。這些人走進影院,想看的是「中國文化集錦」,或是旅行社大熱「長江文化旅」的螢幕版。藝術創作有自身的規律,不是你採個風、收點民間故事然後一股腦兒塞進去,就是個有文化的東西。實際上,片中離奇的故事,從孝子黑魚、佛塔迷音到男女換體,即便我們知道有些是為影片而杜撰,也是真假莫辨。俗一點說叫編得很像真的,學究一點就是尼古拉·布瓦洛在《詩藝》中所說的擬真性。這個概念原生於戲劇研究,後逐漸應用於一切文藝作品,擬真不但被認為比真實更難,還是藝術創作的命脈之一。

《長江圖》的野心很大,想做的事情很多。其中最可貴的一點,恰恰在於作者描摹的不是長江沿岸的特定時空,而是一個綜合時空。這是一個可能的世界,它真假皆可,而其真實性並不重要。重要的是,作者眼中的長江,裹挾著幾千年的文人墨跡和江邊民俗,從一個主題,成為一個主體,從一個本體論的實在,成為一個認識論的探討對象。

【有詩的地方】

人物固然很重要,但長江無疑才是本片真正的主角,實際上每個人物的名字都是長江沿岸的一個地名。詩的介入肯定是敘事的需要,但詩的意象隨時影響著觀眾對影像的判斷,也喚醒我們對長江的文學記憶。由於這些華夏文化符號在片中的出現,《長江圖》裡的詩本身好不好,就成了柏林電影節上中國人的最大談資。因為外國人看不懂嘛,身在異國的我們好像忽然有了種莫名的優越感,覺得要體現一下自己的鑑賞水準,狠批一下這些「打油詩」。二刷《長江圖》的時候我記了幾行詩下來,散場後問一個中國記者哪首是他最不喜歡的,他選了「為她起一念,十年終不改」。只可惜,片中詩歌雖多為導演所作,這首卻偏偏是胡適的手筆。故作聰明,貽笑大方。

詩歌鑑賞見仁見智,但沒必要毫無根據地毀詩,更沒必要以此為榮。《長江圖》中的詩,一方面符合劇情中作者船工的身份,一方面是詩歌現代性的一種探索。這種現代性不是說取消格律的形式現代性,而是資本主義現代工業和社會對詩歌創作內容與形式上的影響。落款江陰的詩中有一句「發動機不停咳嗽」,這是船工詩人從日常獲得的靈感,也是將工業社會的大機器寫入詩歌的新意。機器這種不夠文雅甚至有些「俗」的意象進入詩,是對這種文體傳統的顛覆和創新,打開雅與俗的邊界,推翻精神與物質的二分法。

從文學史的角度來說,這樣的創作很有意義。如果在詩中看到咳嗽的發動機讓你很不舒服,那麼你不是一個人——路易·盧維寫出《蒸汽機》的時候,十九世紀的讀者反應跟你一樣。藝術的革新和任何領域一樣,都會讓習慣了舊有形式和內容的人感到不適。其實作兩首規整的格律詩,把老祖宗的東西原封不動地拿到西方去顯,就像個四體不勤、五穀不分的富二代開著家裡的豪車到處炫耀。每一代文化人、藝術家都應該問自己:我為豐富的中國文化貢獻了什麼新的東西?而不是今天我又抄襲了多少名著、剽竊了多少民俗,怎樣跑到西方去做了一個成功的異域風情展示。

《長江圖》劇照(辛芷蕾)

詩性的另一面是片中的女性形象,女性地位是近幾年西方影壇的熱門話題,同時也是本屆柏林僅次於難民的關注點。安陸作為片中唯一女性角色,也是最神秘的人物。有人說她來自於聊齋狐精的傳統,有人說她修佛問道是精神性的象徵,還有人(特別是外國影評人)說她是個妓女。

這些說法其實都是一回事。古希臘的妓女是在《會飲篇》中與男人談論哲學的智者;新約中的妓女抹大拉的馬利亞以淚水為耶穌清洗雙足,是耶教中僅次於聖母的顯赫女性。中國古代的青樓名妓,更是要精通琴棋書畫。整個歐亞大陸的傳統社會中,「正派」女人多是丈夫的「財物」,要深鎖在庭院裡以保證血脈的純正。父權與財產權的雙重作用,禁錮了女性的靈與肉。「正派」女子是世俗的,她們完成性愛的實用性(生育),而風塵女子是超俗的,她們象徵性愛的感官性(快感)。身貞而聰慧的女人只存在於未成年人的童話中,現實中的女哲人是靈與肉的雙重解放,她所象徵的快感與神性一步之遙。

《長江圖》中涪陵點易洞的那首詩中說:「要嘛醜陋,要嘛邪惡,要嘛虛偽/沒有神靈讓人信服/所以期待一個女性……」所以有安陸佛塔問道與僧人辯佛的故事,導演說她要修行卻又不輕信任何制度化的組織和教條。教條是宗教施展社會權力的工具,與靈性無關,靈性是個人的,是與佛直接對話。長江畔的路上苦行是對她的歷練,與高淳的相遇也是她的修行。於是還有人說,安陸就是長江的化身,是江水女神。這解決了她在途中越來越年輕的問題,因為廣德號逆流而上,越靠近源頭,長江當然就越「年輕」。但還有其他很多問題不能在這樣簡單的一一對應上找到答案。

說《長江圖》中有多麼強烈的女性主義是言過其實,但是把女性的複雜性還給女性是對她最根本的尊重,很多藝術作品沒有做到,《長江圖》做到了。安陸的靈性不是空虛的純潔,長江的浩瀚不是空洞的波濤,而是塵世中靈性與肉慾並存的淨土、地面上機器與詩歌相融的天堂。對這部影片作單義解讀註定是要失敗的,但是如果你擁抱藝術作品那源於生活的複雜性,《長江圖》就是一部值得細讀的電影。

【十年的旅程】

在柏林第一次看《長江圖》的時候,筆者斷定這是一部「非敘事」的影像詩,但二刷後又發現,它的敘事性並沒有乍看之下那麼弱。影片開始高淳駕船的時候,有翔叔(江化霖飾)手把手幫他,為眾叛親離後獨自行船的孤立無緣和不顧一切埋下伏筆。但也有些地方說不過去,比如初次跑船的文青高淳跟心狠手毒、不擇手段的羅老闆談價,後者竟然很輕易就答應了。這是人物塑造上的一個缺憾。

跟主創聊過才知道,現在116分鐘的影片是從140分鐘剪下來的,其中羅定這個角色的戲份幾乎全部剪掉,只剩極短的兩場,還就能看到個背影。而在這剪掉的部份中,就有消解上面這個矛盾的關鍵劇情。所以電影節上不細心的人都在問譚凱到底演了哪個角色,會不會是來打醬油的。現在想來,被剪得只剩下兩個背影也不置氣,還大過年的跑出國捧場,器量過人。

《長江圖》的整個創作過程可以說是多災多難。從劇本開始,因為楊超一直在戲曲學院任教,進展就很緩慢。到了製作階段,資金匱乏、人手緊缺。片頭字幕製片人下面,除了從一開始就傾盡全力的楊競和讓影片最終圓滿成為可能的王彧,還有一長串名字。拍攝中更是苦不堪言,長江天險、兩岸峭壁,都是實打實地去拍,有時一天只能完成一兩個鏡頭。

創作面臨的困境,有一部份也是整個產業問題的縮影。製片人王彧多次談到國內電影產業專業化不夠的問題。《長江圖》的剪輯師前後換了三個,最後啟用才華橫溢的新銳導演楊明明,只是並非專業技術人員,技藝高超沒話說,速度卻太慢。找不到羅漢就用佛來頂是國人的特色,但是大才小用並非長久之計,這是整個電影產業需要思考的問題。況且電影是一門綜合藝術,技術部門也並非什麼「小用」,李屏賓的名字一出現在片頭字幕裡,滿場記者齊聲驚嘆。也許就像女主角辛芷蕾所說,到柏林這樣的地方來看一看,會覺得演員、幕後都是一輩子的事業,只要做的出色,一樣可以成為大師、贏得尊重。

《長江圖》導演楊超

但就是在這樣的困境中,不管其他部門怎麼換人,導演和編劇始終只有一個名字。跟劇組的人聊,不管是出錢的還是出力的,都是被劇本的魅力震懾而加入這個項目。所以我也在前文中不時用「作者」一詞指代楊超,因為《長江圖》是我們時代作者電影的最好代表。將作者與資方對立起來的時代已經過去,從好萊塢到老歐洲,電影的創作模式已經不再是片廠嚴格控制、直接插手,而是資方選人選劇本之後就完全信任藝術家,給他們充分的創作自由。在中國,一面是數量越來越多的的商業大製作,一面是「逼格」越來越高的地下電影和獨立電影,社會的失望似乎在麻痹和狂怒兩極遊走。這時候,楊超帶著一部這樣的作者電影來到我們面前,除了真誠,他什麼也沒有。

好在也不需要什麼了。就像影片的英文譯名所強調的那樣,《長江圖》是一個逆流而上的故事,這樣的行船可能有很多,這樣的創作對於很多藝術家而言,只有一生一次。過去了,就成為長江所濃縮的無數時空中的一沙一葉,順著這條時間之河流傳下去,讓後人重複孔夫子「逝者如斯夫」的感嘆。

至於那些剪掉的戲份,應該還是深刻地改變了影片的軌跡,將作者對一代文藝青年成長、蛻變的思考壓縮到幾乎不見。但我們也不能說哪個版本就一定更好,觀眾也沒有義務一定要知道背後的一切。當敘事詩讀也好,作抒情詩讀也罷,如片中旁白所言,人生可以是一場文字遊戲。盡興就好。

(本文刪節版刊於《北青藝評》2016年02月26日)

【作者為影評網刊「一幀一影」特約撰稿人】

我們細讀電影「一幀一影」微信公眾號