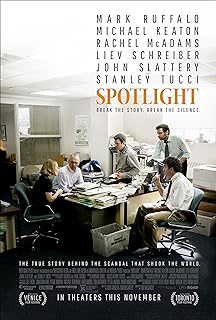

電影訊息

電影評論更多影評

2016-02-29 23:40:14

神父性侵案、聚焦和新聞人的操守

2013年,中文網路社區不斷爆出各地校長帶學生開房或性侵等事件,一時間人們義憤填膺,全網充斥的都是對人性喪失以及某些司法和暗中勾當的批判。就在那個時候,兩部直面講述類似案件的韓國電影傳遍了整個社交網路,11年的《熔爐》和13年的《素媛》。

當時的豆瓣電影上,關於《熔爐》有句經典的評論:他們有改變國家的電影…諷刺的是,剛才當我打開豆瓣準備去截圖求證的時候,發現《熔爐》的頁面已經不存在了。

你想訪問的頁面不存在

對於諸如《熔爐》亦或後面像《辯護人》這樣的韓國電影,我們之所以會致以如此敬意和推崇,是因為他們讓我們看到了真相的力量,也給了我們一定的啟示和希望,哪怕在再黑暗的時刻,我們也可以有制衡權力的可能性。

2015年,由美國出品的《聚焦》(Spotlight)同樣是一部如此值得尊敬的電影,講述了的是,《波斯頓郵報》的「聚焦」小組由蓋根神父性侵案引頭,經過長達一年半的深入調查和取證後,在2002年,揭露了波斯頓1976年以來,包含蓋根在內的87名神父性侵兒童案,以及天主教教會系統性地為那些猥褻兒童的神父提供庇護的驚天醜聞。

波士頓郵報當年的頭版報導

電影在「聚焦」小組的第一篇長篇報導出去之後的第二天早晨戛然而止,他們本以為在這個被天主教滲透的地方,在《波斯頓郵報》超過1/3的讀者都是天主教教徒的基礎上,當人們讀到這些天主教的醜聞會有所暴動,也會有來自教會的對抗。然而一石驚起千層浪,得到的回應全部是無數相同受害者打來的願意受訪的電話。

電影雖在這一刻結束,但真實情況是這篇報導之後,「聚焦」小組用自己手裡的筆,又連續寫下了600多篇後續報導,「聚焦」小組也因此獲得了當年的普策利新聞獎。

看這樣的一部電影,我的內心無疑是無比震驚的。這種震驚來自於神父性侵事件涉及範圍之廣波及人員之多,因為是神父,對於被侵犯的孩童而言,這不僅僅是身體或者精神上的摧殘,也是信仰的崩塌。也震驚於整個神父性侵案被沉默了太多年,因為教會在片土地上有著長久以來神聖不可冒犯的聲譽和勢力,對於神父們的惡行,教會選擇包庇,社會選擇容忍默許,人們只能忍氣吞聲。

電影結尾時的字幕卡讓人不寒而慄

除了這些,我所感受到的更多是對於真正新聞工作者的認知,和對這一批人由衷的尊敬。《聚焦》是一部真實還原歷史的電影,儘管故事本身令人無比悲憤和震驚,但電影卻從頭至尾保持了克制的講述和冷靜的態度。就像是用鄰座同事的視角,跟隨者「聚焦」小組的這幾名記者參與了一次艱難重重卻全力以赴的揭露之旅。

《聚焦》被提名今年奧斯卡最佳影片時,有外媒稱,這部電影是一曲唱給傳統媒體記者的讚歌,在如今這樣網際網路自媒體新媒體大行其道的環境下,傳統媒體紛紛倒戈,這讚歌甚而有些輓歌的意味。

電影《聚焦》以1976年蓋根性侵孩童首次被控告的一段往事為開端,到2001年,這個在30年間於六個地區性侵了80多孩童的蓋根案卻並沒有得到本地報社的《波士頓郵報》的足夠重視,能夠被讀到的資訊不過是一些沒有後續的報紙角落裡的專欄而已。

新來的總編Marty Baron,堅稱蓋根案中間有不可放過的故事和新聞價值,從而委派深度挖掘蓋根案的任務給「聚焦」小組,由此才揭開了沉默了三十多年的重大醜聞。

從電影《聚焦》一開始到結束,導演從沒有賦予這群記者形而上的揭露醜聞的正義理由,及英雄形象。而是一筆一畫描述了他們在調查過程中的所遇所思,如何約見受害者講出事實?如何三番五次對接受害人律師挖出關鍵資訊?又是如何一步一步調整報導策略從調查蓋根個案上升到挑戰整個教會制度?

對於「聚焦」小組的各個成員而言,又是如何平衡心理的掙扎?一方面要陪家人去教堂做禱告,一方面卻要親手撕毀教會的某層虛假外衣;一方面要提醒孩子不要接近鄰居家的涉案神父,一方面卻又不得不暫時保守資訊以確保調查的繼續深入;一方面是感性思維,在確立神父的罪責後,希望立刻發稿昭然天下,一方面是理性思維,明白打倒一個倆個神父並不會有實質變化,更重要的是取得更多的資訊揭露整個體系。

這些掙扎和矛盾講述,是對這群記者最有血有肉的刻畫,是對他們作為一個人時,對他們的工作和他們的新聞操守最立體最豐滿的讚歌。

在電影的最後,關於神父性侵案的深度報導《Whurch allowed abuse by priest for years》即將確稿付梓前的最後一次討論上,神父性侵案沉默了三十年的原因由話頭被擺上檯面時,人們譴責當時的律師。「聚焦」小組組長羅比·羅賓森的反思更值得我們的尊敬。

關於神父性侵的材料早就有,甚至涉案神父的名單也有,受害者,曾良心不安的律師都曾想過借報紙之力公諸於眾,然而為什麼,神父性侵案何以一直以來卻只能躺在報紙暗角處的小小專欄呢?

不是缺乏勇氣,不是害怕攻擊,或許是少了一些意識。電影中或許曾給過我們一些答案,2001年秋天,當「聚焦」小組在為神父性侵案疲於奔命時,「911」事件發生,或許這個段落與故事的主線情結毫無關聯。

但當我們看到因人手不夠,「聚焦」小組立刻被派往前線時,看到他們不得不因為「911」事件而中斷「神父性侵事件」的調查長達幾個月之久時,我們或許能明白些什麼。

所謂「媒體」,天生就有抓人眼球的職責,在許許多多大新聞面前,或許神父性侵的個案的確不值得大肆報導,況且諸如這樣一兩個個案已是人們心中秘而不宣不痛不癢的故事而已。

而電影一開始,「聚焦」之所以接手案子,也正是因為新總編Marty Baron從中意識到了某些新聞價值。對於羅比的反省,Marty Baron也有自己的看法。就以這段話,作為這篇推送的結束語吧。

讓我們向那些真正勇於揭露真相的新聞人致以敬意。

歡迎關注我的個人公眾號:movie-s

評論