2016-03-01 19:57:37

TO Quentin Tarantino: 你噴血的方式最具有美學價值

************這篇影評可能有雷************

在文章開始之前,我想問一句,你是重口味的觀影者嗎?

或者說,你對自己的電影品味自信嗎?

在任何領域都有空間和區域的劃分,這是無可厚非的。

但是,人的喜好,在這些「域」的概念面前,卻變得很無能為力。

一個人可能喜歡 Derek Cianfrance《藍色情人節》裡的Michelle 威廉斯的同時,對《黑色追緝令》裡的Uma Thurman也沒有抵抗力。

可能在追求《迷失東京》的鏡頭中Sofia Coppola娓娓道來的孤獨和人與人之間微妙的情愫與化學反應時,也對《追殺比爾》中復仇的危險性和對於血漿的消遣欲罷不能。

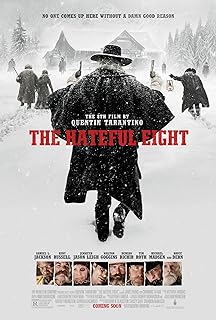

而我鍾情於Quentin Tarantino,尤其是今年的這部《八惡人》的手筆,

在話嘮式的劇本中偽裝進了玄妙的故事脈絡,

同樣血祭一般的畫面,同樣像敘述成人世界的爭鬥即你存我亡的存在和虛無,

卻在觀後,明顯感受到了Q的升級和蛻變。

那麼,從我對於《八惡人》的欣賞角度,來解讀Q為什麼如此愛用血?

我想在Q的《黑色追緝令》一金而紅之後,暴力美學這個詞就一直跟隨者他所有作品的風格闡述以及學術分析。

而從時間的維度拉開,《黑色追緝令》中的血具有很強的實驗性和匠人特質,《追殺比爾》中的血缺乏了些感情柔軟和象徵意義,

而對於《八惡人》來說,除了用血來表達死亡,來凝聚角色和演員之間的距離這些共同點之外,

更多的是更加自然和純熟的將血作為一種美的形式上的元素,變成了角色的恐懼、情感、對於生命的不削一顧的凝聚。

整部電影中,從黛西面上的淤血塊開始,到黛西被處以絞刑結束,

一條故事的主軸起源,同時分化出3條支流脈絡,最終又匯於一點。

而不同線索脈絡中「血」的存在,都像徵著不同的美學價值。

源點:面具

從電影的開篇,鏡頭從一個被雪覆蓋的枯木雕成的受難基督徒開始蔓延,

從遠景拉近裝有約翰·魯斯和黛西·多摩格的的馬車,

接著遇到了坐在屍體上的馬奎斯·沃倫,硬漢派的對話展開。

「到底誰說了算?」貫穿全篇的核心概念——生存的法則從開篇的對話中就已經展開。

所有的角色便開始都披上面具,都在竭盡所能的保護著自己的面具不會被他人發現。

車中用手銬銬在一起的男人和女人,在路上遇到的警長克里斯·馬尼克斯,以及在雜貨店記憶體在著的幾位偽裝者。

幾乎所有人都在闡述謊言,然後不斷用一個謊言覆蓋另一個,並且演繹的天衣無縫(當然其中存在著真誠的人)

而「惡」的第一重——謊言的最高境界就在於,

你觀影時明明知道其中有人的身份是假的,

卻毫無邏輯的跟著劇情走下去,卻直到最後讓導演親自告訴你真相。

退一步想,如果角色沒有保護自己的面具,

馬奎斯·沃倫沒有虛構出來自林肯的那一封信,

沒有克里斯·馬尼克斯裝傻充愣的熱情和話嘮式的實話實說,

聽起來卻像是確實的說謊者。

他們該如何生存?

真實和虛假的界限在白茫茫的雪地中變的模糊不清。

每一句對白都像是小小的燭火在烤制者每個人存在的煎熬。

支流一:硬漢

每個角色的字典里從來都沒有「屈從」。

我一直在思考Q為什麼具有一副如此堅硬的骨頭,從而映射到了他塑造的男性角色的身上。

而男性的性別標識相對於其他導演來說,尤其明顯。

大鬍子、油黑的肌膚,邋遢的冬衣,煙槍,汗味。

而這部電影中,所有的男性角色形成了一個橢圓的體系,

馬奎斯·沃倫的沉穩和睿智,約翰·魯斯經驗和領導范兒,克里斯·馬尼克斯的純良感。

這三者面向的是上帝的陽光和正義,

而另外四個的陰險、狡詐、殺戮、徹底的惡的是被撒旦侵蝕後的腐朽和潰爛。

Q故意將兩種極端進行分佈和角色劃分,將本存於人性深處的兩個陰陽面獨立出來,

形成相互對立的矛盾,然後針鋒相對。

從進入雜貨店的那一幕起,兩條平行線就還是陸續傾斜,

兩種不同的硬漢勢力進行互相交鋒,殺戮、死亡、血濺五步,

暴力在男性的爭鬥之間產生一種特別的荷爾蒙似的物質,使得故事變得誘惑力十足。

而上帝最終選擇的光明與正義的一方,

Q將自己的思考指針傾向於道德、忠誠和善意。

支流二:女人

黛西·多摩格是個徹頭徹尾的賤貨。

之所以罵她賤貨,倒不是因為她的淫蕩和歇斯底里,

而是因為她具備獨特的吸收能力,以及男性的掌控能力。

從在車內挨了約翰·魯斯一拳又一拳,鼻血如瀑布般遮蓋住了她面部的所有表情開始,她似乎就在儲存一種復仇計劃。

這在觀影之初是無法能夠預測到的。

她有一種超乎常人的吸收力和忍耐力,卻又能夠思維縝密,冷靜至極的去規劃自己的計謀,完成裡應外合的終極計劃。

另外一個特殊的可惡之處,是她的偽裝能力,

她能夠把自己從男性群體的鬥爭中脫離出來,彷彿身體處在事件的現場之中,

而靈魂和自己的思想早就走出了雜貨店,似乎是一種完全與自己無關的不在場狀態。

而這個不在場,成了她謀殺的秘密武器。

當她看到喬·蓋奇在咖啡中下毒時,她保存了這個秘密,她看著約翰·魯斯一飲而下,直到他滿口噴血。

她殘酷的通過這種沉默的方式去完成復仇計劃。

當然黛西·多摩格也有女人的天賦——誘惑力。

在她選擇保存她的秘密之後,「我可以彈那把吉他嗎?」

於是Q的絕佳的音樂品味開始帶出了她的迷惑性質,現場所有的喧譁和爭吵瞬間停止,只因為一首曲子,彷彿讓故事進入一種美好與祥和的發展方向。

黛西·多摩格徹頭徹尾的惡在她連接兩個方向的硬漢群體最為重要的關節點。

咖啡的秘密,也成了整個故事推至高潮的至關重要的邏輯之一。

支流三:善與惡

所有的思想都是混亂不堪的。所有的個體都是大雜燴而形成的。

從雪地裡出現耶穌受難記的形象開始,影片中善與惡的鬥爭在耗盡每個角色的生存力量。

在槍火亂噴的混亂場面,Q將血當做了一次混戰的祭奠,屍體、殘肢、甚至是打碎的睪丸,爆裂的腦袋。

這是Q對於人性交鋒的解答,必須去鬥爭,付出血的代價。

如果想要在哪一方去的勝利的話。如果要取得「到底誰說了算?」的說話權。

「血」是Q解答問題的驅魔咒語。

你可以從《八惡人》出發,聯繫所有Q系列的電影。

Q一直在探討同樣的命題,想要擺脫生存中的沉重的物質,

無論是善意的一方還是罪惡的一方,無論是拯救的使命還是殘忍的原罪,都需要耗儘自己的生命,耗儘自己的能量,耗儘自己的血液去爭取。

而在拼死的爭取的事物面前,智慧、善心都成了輔助元素。

(雜貨店原店主和店員的無端被殺害,就可以證實這一點。)

終點:死亡

整部電影構造出了一個精神錯亂的社會結構,所有的人都會被死亡吞噬。

無論是否正義與邪惡,善良和殘忍。

似乎在Q給到的提案中,只有對於現實的完全否定。

觸及故事核心——讓人能夠清醒的意識到「他人」真正意義的,

能夠在面臨死亡面前保持最佳狀態和尊嚴的,

保持精神的最佳姿態的,

只有暴力,只有抗爭。

通過暴力與抗爭,能夠很好的掩蓋恐懼和懦弱,同時也釋放憤怒和不從。

當面對奴役,當面對反抗勢力的威脅之下,

沒有真正意義上的自由,殺戮、流血就是解答。

對很多電影人來說,在不斷豐富自己審美經驗和品味之後,

他們往往會迷失了自己的方向。

而Q的創作路線是一直向前發展的,

當然,同時你也會發現他的作品中越來越多的審美體驗和耐人尋味的細節處理,

還有很多其他的命題等待挖掘。

個人公眾號:頹城

個人公眾號:頹城