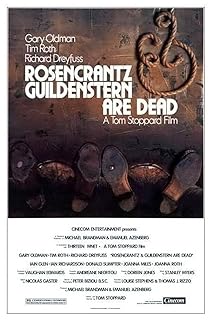

電影訊息

君臣人子小命嗚呼--Rosencrantz & Guildenstern Are Dead

編劇: 湯姆‧史都帕

演員: 蓋瑞歐德曼 提姆羅斯 李察德瑞佛斯 Joanna Roth 依安葛蘭

君臣人子小命呜呼/罗森·格兰兹与吉尔·登斯顿之死/罗森克兰茨和吉尔登斯特恩已死

導演: 湯姆‧史都帕編劇: 湯姆‧史都帕

演員: 蓋瑞歐德曼 提姆羅斯 李察德瑞佛斯 Joanna Roth 依安葛蘭

電影評論更多影評

2016-03-02 16:44:41

《君臣人子小命嗚呼》:中了荒誕的埋伏

原文地址:http://www.qh505.com/blog/post/3487.html

又名:羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩已死。名字是莎士比亞《哈姆雷特》的最後一句台詞,名字是湯姆·斯托帕德獲得1968年東尼獎劇作的題目,名字也是電影最後向國王匯報「旨意已達」的結局,一個早就安排好的劇情,一個早就設計好的台詞,一個早就被演出的結果,是不可改變的真相,還是已經說出口的經驗?是娛樂觀眾的戲劇,還是顛覆經典的荒誕?那個戲班的「演員」說:「舞台中的退場就是人生中的出場。」當舞台和人生,退場和出場合二為一的時候,或者只有那個說出口的「演員」才知道,這一幕演出從來沒有逃離過文本,沒有進入過實證,沒有變成經驗。

必須死去,這是已經被設置好的終點,當羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩這兩個小人物最後在那一封被哈姆萊特置換掉的信件里,已經被安排了用繩索吊死的命運,「演員」說:「最終必須以死亡終結,不管是國王,還是王子,還是小人物,全部要死。」在戲劇演出的舞台上,在莎士比亞的劇作里,波洛涅斯被刺死,奧菲利婭溺水而死,雷歐提斯與哈姆雷特中毒劍而死,克勞提斯被殺死,葛楚德飲下鴆酒死去。但是最後的結局不是六具屍體,而是八具,不僅莎士比亞在最後寫了「羅森格蘭茲和吉爾登斯吞已死」,而且演員早就在那一出「啞劇」里說過,一共是八具屍體——那舞台上還有兩個人扮演著羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩,做出被吊死的樣子。而那時,舞台之上自己的死,被舞台之下的羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩看見,他們是作為觀眾看見了結局,一齣戲,只有在觀眾存在的情況下,才會有意義,而當最後的觀眾換成了國王、王子、王后,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩卻又成了無法逃脫的死者,他們的死也是為了成全另一些觀眾的存在。

凡人皆有一死,這是人生的宿命論?還是戲劇的唯一意義?羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩曾經就討論過什麼是死亡,一個人躺在桌子上,一個人觀察著那些雕塑,一個人說:「人意識到死亡是什麼感覺?」他認為死亡的感覺一定會有的,因為人一生下來就會有死亡的自覺,而另一個也說:「事情必鬚髮展到美學、邏輯和哲學的結論。」也就是說,單純的死不僅存在,還必須具有意義,但是他們對死亡的討論也是站在自己沒有死的立場上,也就是說,他們是死亡的觀眾,看見一種死亡才能證明死亡的感覺,才能讓死亡具有哲學、美學和邏輯的意義。但這本身就是一個悖論,如果人死了,誰能以活著的方式告訴死亡的感覺和意義,而人如果只是觀眾,他看見了別人的死亡,卻從來不會知道真正的死亡。「死亡是終極否認,是不存在的。」實際上,這樣的否認對於理解死亡到底會有什麼意義?否定之否定,如果只是哲學意義,如果沒有實證內容,是不是也是一種荒誕?

無論是有意義的哲學,還是無法驗證的生命,無論是舞台上的表演,還是現實中的死亡,或者都將指向一個關鍵詞:命運。羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩為什麼只是兩個小人物?他們為什麼會被詔令去做一件事?他們應該幹些什麼?這些似乎都不是他們自己可以決定的,而實際上,那些舞台上的「演員」,甚至哈姆萊特,也從來就存在著關於命運的疑惑,莎士比亞借哈姆雷特的口說,命運女神是個妓女,我們看見了她的私處。如此而已,而命運的這種屬性就是荒誕,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩不知道自己要去幹嘛,哈姆雷特在瘋狂中失去一切,而演員們只有在觀眾存在的情況下表演歷史劇、田園劇、啞劇和悲劇,所有的東西都是關於命運的不可知論,所有的發展都隱含著荒誕,但是比荒誕更荒誕的是,命運卻已經寫好了結局,那就是唯一的死,不可證明的死,終極否定的死,吉爾登斯特恩問:「是誰來決定的?」那個「演員」說:「決定?都是寫好的。」

已經被寫好的結局,已經被預設的死亡,如果這是終點的話,那什麼是起點?起點是光禿的山丘,是濃密的樹林,是幪面的他們,誰將羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩推到了電影舞台之上,誰讓他們騎馬走在無人的路上?誰又讓他們在金幣上拋下落中體會荒誕?「你記得的第一件事是什麼?」回答是「早忘了,太遙遠了。」再問:「你忘記所有的事後面,第一件事是什麼?」再回答:「我把問題也忘了。」其實沒有起點,它像命運一樣,是突兀的,是不可知的,也是無法證明的。甚至,兩個人誰是羅森克蘭茨,誰是吉爾登斯特恩,也都沒有搞清,那一個穿著黑色衣服略顯肥胖的人是羅森克蘭茨,還是那個穿著黃色衣服略顯瘦削的人是吉爾登斯特恩?他們可以互相否認,可以相互置換,誰是誰又有什麼區別,反正都是小人物,反正都是要死的,就像命運一樣,無法逃脫,無法改變,也無法證明。

但是羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩對於命運似乎並不只是順從,也並不在不可知論面前放棄追尋意義,他們總在這未知的開始之後,在必然的死亡到來之前,開始了一種探究,一個是理性,一個是哲思,分別向著已經寫好的諸多命運發出疑問,親自實踐,從而開始「進場」。那個信使的喊聲是:「羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩。」在他們的回憶裡慢慢被確定,是的,這便成為他們進入舞台的開端,信使之前,呼喊之前,甚至命名之前,他們是不存在的,而當他們開始了關於命運的發現使命,開始了關於理性的探尋之路,開始了關於哲思的終極意義,他們也就無限接近了真相,無限書寫了經驗,無限改變了結局。

理性和哲思是關於機率的討論。那枚被拋上去的金幣為什麼在掉下來的時候,總是「人頭」那一面?156局,每一次都是不變的結果,那麼機率到底是什麼?是一種法則,是一種信念,還是一種超自然力?「至少機會是一半的。」這是機率的科學解釋,但是即使156遍依然沒有破解這個魔咒,也並不等於機率之死。在遇見「悲劇團」的時候,「演員」說可以通過支付金幣觀看他們的演出,包括兇殺、鬧鬼、打仗的劇情,包括英雄、情人、小醜的人物,包括強姦、鬥劍和凌辱的故事,不僅可以觀賞,還可以體驗,金幣的意義在於改變舞台表演的走向,可以滿足不同的需求,這也是對於不變機率的顛覆,「有人喜歡看演出,有人為了藝術,這就是一枚金幣的兩面。」兩面,就是不同的命運,就是不同的結局,就是不同的可能,所以,金幣的兩面是可以實現的,而當羅森克蘭茨或者吉爾登斯特恩最後將金幣拋向空中,掉落下來的時候,那一面顯示的不是人頭,而是文字和符號。

理性和哲思也是關於原因的探究。羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩被招來,他們作為哈姆萊特的好友,就是在他發瘋的時候靠近他,振奮他,察明他發瘋的原因,並且對症下藥。為什麼發瘋?在發瘋的結果里一定是有原因的,而這個原因要察明,要去除,就是一種理性。所以在這個任務面前,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩想到的是如何在和哈姆雷特的一問一答中找到真正發瘋的原因。是真瘋還是假瘋,是愛情還是淫蕩,「至少選項有兩個。」這兩個選項的原因就是金幣的兩面,所以任何事,任何命運,都會有原因,都會有前提,就像哈姆雷特後來問羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩的一樣,你們是自願來的還是被傳來的,不管是被傳來還是自願,都是一種原因,都可以趨向於一種理性的分析。而哈姆雷特在父親被殺,母親改嫁的現實里,完全需要一種原因來顛覆那個像娼妓的命運,這也是一種理性,一種對於命運的挑戰,殺死奧菲利亞的父親,以致最後殺死叔叔,都是在瘋狂的演掩飾下回歸的理性。

理性和哲思對於羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩來說,也是關於科學的觀察和論證。他們在箱子裡發現了運動的器材,而羅森克蘭茨將一個球和一片羽毛拿在手上,問吉爾登斯特恩到底哪一個先落地;他們在後花園交談的時候,一個蘋果砸在羅森克蘭茨的頭上,他若有所思;羅森克蘭茨在洗澡沐浴的時候,觀察那一隻紙船,隨著自己身體如水的體積而上下浮動;羅森克蘭茨還動手將飄來落地的紙製作成紙飛機;哈姆雷特曾對他們說過:「天刮西風的時候,我才發瘋。」當風真的吹進窗戶的時候,吉爾登斯特恩推論著,風的方向,繼而思考太陽的位置,現在的時間。自製的漢堡、自由落體、浮力、蒸汽運動、雙翼飛機,似乎就是向著偉大的科學家致敬,似乎就是在探究科學和理性的意義。

但是不管是機率,還是原因,不管是科學還是理性,卻都沒有改變荒誕的本性,「我們中了荒誕的埋伏。」一個連自己的使命都難以找到起點,一個連自己的名字都沒有真正命名的人,如何打破命運,如何改變現實?那些被發現的規律,到最後總是半途而廢,就像羅森克蘭茨在後院發現的那個類似鐘擺的罐頭,一用力最後都破碎了。蘋果被吃掉,蒸汽水壺被取下,紙飛機被揉碎,理性卻也是被另一隻哲學的手所打斷和破壞。而那場關於風的討論更具有諷刺意味,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩為風向、太陽位置和和哈姆雷特變瘋的原因爭得不可開交的時候,羅森克蘭茨說:「我不知道風從哪邊吹。」話音剛落,剛剛還很平靜的屋內突然狂風大作。風從哪個方向吹,其實重要的不是推論,要獲得答案最簡單的辦法就是走出去,不僅可以當面感受風的方向,還可以看見太陽的位置,確定現在的時間。走出去,是一種實證主義,而他們卻放棄了最直接的證明,只在無休止的討論中走進所謂的理性和哲思。

是的,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩無限走近理性和科學,無限接近過原因和機率,他們曾經跟隨一群人在樓梯里跑動,最後卻以旁觀的方式看見他們無目的地奔跑,「這簡直是個瘋人院。」他們作為觀眾,作為旁觀者,看見了這一座王宮的荒誕,看見了這一批瘋子的荒誕,這是他們超越的一次實踐,但是正如命運一樣,他們作為已經被寫好了結局的小人物,根本無法用有限的理性和哲思來改變自身的命運,無法駕馭這一場舞台和人生之戲,「我們的天分就是死亡。」這是「演員」說的話,那時候舞台上只有六具屍體,但是「八具屍體」的最後演出,將他們推向了無法改變的劇本里。在那艘海面上遭遇海盜的船上,他們的命運因為哈姆雷特的一封信而被置換了,本來送往英國是要結束哈姆雷特的命,而置換的新信,卻將死亡變成了他們的最後結局。臨死的時候,他們不知道自己為何會這樣:「我們沒做錯什麼。我們也沒傷害過什麼人。是吧?而另一個問答:「我不記得了。」

「沒做錯什麼」而死亡,「不記得」而推向無法改變的結局,當最後被勒上繩索的時候,他們說:「我們一開始的時候應該可以說不的。但是不知道為什麼我們錯過了。下次我們就有經驗了。」在終極否認的死亡面前,在無法改變的死亡面前,還有什麼下次,還談什麼經驗?「不,這樣遠遠不夠。一直到現在都沒人給個交待,到了最後還是不願給個答案……但是沒有人死後又站起來,也沒有人給你鼓掌,只有靜默和一些二手衣服而已。這才是死亡。」而其實,在死亡的終極意義上,他們並不死於海盜之手,不取決於那封被置換的信,也不是死於繩索,而其實死於莎士比亞在《哈姆雷特》中設置好的命運,一句最後的台詞是他們永遠不可逃避的結局。

戲劇是假的,可以觀賞可以體驗,可以上場可以退場,但是卻毫不留情地講述著真相,講述著命運的結局,他們活在那個劇本里,也死在劇本里,開始和結束,生和死,都是一句話的命運,但即使死,也會在另一種可能里暫時逃離荒誕,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩曾經就說過:「人死了之後,指甲和鬍子是可以生長的。」超自然是對於理性的解構,而真正的理性或許就像荒誕之中的必然一樣,充滿了另外的可能,就像那個既是「演員」又是國王幽靈的人所說:「我們只演啞劇,因為言語飽含歧義。」

又名:羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩已死。名字是莎士比亞《哈姆雷特》的最後一句台詞,名字是湯姆·斯托帕德獲得1968年東尼獎劇作的題目,名字也是電影最後向國王匯報「旨意已達」的結局,一個早就安排好的劇情,一個早就設計好的台詞,一個早就被演出的結果,是不可改變的真相,還是已經說出口的經驗?是娛樂觀眾的戲劇,還是顛覆經典的荒誕?那個戲班的「演員」說:「舞台中的退場就是人生中的出場。」當舞台和人生,退場和出場合二為一的時候,或者只有那個說出口的「演員」才知道,這一幕演出從來沒有逃離過文本,沒有進入過實證,沒有變成經驗。

必須死去,這是已經被設置好的終點,當羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩這兩個小人物最後在那一封被哈姆萊特置換掉的信件里,已經被安排了用繩索吊死的命運,「演員」說:「最終必須以死亡終結,不管是國王,還是王子,還是小人物,全部要死。」在戲劇演出的舞台上,在莎士比亞的劇作里,波洛涅斯被刺死,奧菲利婭溺水而死,雷歐提斯與哈姆雷特中毒劍而死,克勞提斯被殺死,葛楚德飲下鴆酒死去。但是最後的結局不是六具屍體,而是八具,不僅莎士比亞在最後寫了「羅森格蘭茲和吉爾登斯吞已死」,而且演員早就在那一出「啞劇」里說過,一共是八具屍體——那舞台上還有兩個人扮演著羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩,做出被吊死的樣子。而那時,舞台之上自己的死,被舞台之下的羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩看見,他們是作為觀眾看見了結局,一齣戲,只有在觀眾存在的情況下,才會有意義,而當最後的觀眾換成了國王、王子、王后,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩卻又成了無法逃脫的死者,他們的死也是為了成全另一些觀眾的存在。

凡人皆有一死,這是人生的宿命論?還是戲劇的唯一意義?羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩曾經就討論過什麼是死亡,一個人躺在桌子上,一個人觀察著那些雕塑,一個人說:「人意識到死亡是什麼感覺?」他認為死亡的感覺一定會有的,因為人一生下來就會有死亡的自覺,而另一個也說:「事情必鬚髮展到美學、邏輯和哲學的結論。」也就是說,單純的死不僅存在,還必須具有意義,但是他們對死亡的討論也是站在自己沒有死的立場上,也就是說,他們是死亡的觀眾,看見一種死亡才能證明死亡的感覺,才能讓死亡具有哲學、美學和邏輯的意義。但這本身就是一個悖論,如果人死了,誰能以活著的方式告訴死亡的感覺和意義,而人如果只是觀眾,他看見了別人的死亡,卻從來不會知道真正的死亡。「死亡是終極否認,是不存在的。」實際上,這樣的否認對於理解死亡到底會有什麼意義?否定之否定,如果只是哲學意義,如果沒有實證內容,是不是也是一種荒誕?

無論是有意義的哲學,還是無法驗證的生命,無論是舞台上的表演,還是現實中的死亡,或者都將指向一個關鍵詞:命運。羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩為什麼只是兩個小人物?他們為什麼會被詔令去做一件事?他們應該幹些什麼?這些似乎都不是他們自己可以決定的,而實際上,那些舞台上的「演員」,甚至哈姆萊特,也從來就存在著關於命運的疑惑,莎士比亞借哈姆雷特的口說,命運女神是個妓女,我們看見了她的私處。如此而已,而命運的這種屬性就是荒誕,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩不知道自己要去幹嘛,哈姆雷特在瘋狂中失去一切,而演員們只有在觀眾存在的情況下表演歷史劇、田園劇、啞劇和悲劇,所有的東西都是關於命運的不可知論,所有的發展都隱含著荒誕,但是比荒誕更荒誕的是,命運卻已經寫好了結局,那就是唯一的死,不可證明的死,終極否定的死,吉爾登斯特恩問:「是誰來決定的?」那個「演員」說:「決定?都是寫好的。」

已經被寫好的結局,已經被預設的死亡,如果這是終點的話,那什麼是起點?起點是光禿的山丘,是濃密的樹林,是幪面的他們,誰將羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩推到了電影舞台之上,誰讓他們騎馬走在無人的路上?誰又讓他們在金幣上拋下落中體會荒誕?「你記得的第一件事是什麼?」回答是「早忘了,太遙遠了。」再問:「你忘記所有的事後面,第一件事是什麼?」再回答:「我把問題也忘了。」其實沒有起點,它像命運一樣,是突兀的,是不可知的,也是無法證明的。甚至,兩個人誰是羅森克蘭茨,誰是吉爾登斯特恩,也都沒有搞清,那一個穿著黑色衣服略顯肥胖的人是羅森克蘭茨,還是那個穿著黃色衣服略顯瘦削的人是吉爾登斯特恩?他們可以互相否認,可以相互置換,誰是誰又有什麼區別,反正都是小人物,反正都是要死的,就像命運一樣,無法逃脫,無法改變,也無法證明。

但是羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩對於命運似乎並不只是順從,也並不在不可知論面前放棄追尋意義,他們總在這未知的開始之後,在必然的死亡到來之前,開始了一種探究,一個是理性,一個是哲思,分別向著已經寫好的諸多命運發出疑問,親自實踐,從而開始「進場」。那個信使的喊聲是:「羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩。」在他們的回憶裡慢慢被確定,是的,這便成為他們進入舞台的開端,信使之前,呼喊之前,甚至命名之前,他們是不存在的,而當他們開始了關於命運的發現使命,開始了關於理性的探尋之路,開始了關於哲思的終極意義,他們也就無限接近了真相,無限書寫了經驗,無限改變了結局。

理性和哲思是關於機率的討論。那枚被拋上去的金幣為什麼在掉下來的時候,總是「人頭」那一面?156局,每一次都是不變的結果,那麼機率到底是什麼?是一種法則,是一種信念,還是一種超自然力?「至少機會是一半的。」這是機率的科學解釋,但是即使156遍依然沒有破解這個魔咒,也並不等於機率之死。在遇見「悲劇團」的時候,「演員」說可以通過支付金幣觀看他們的演出,包括兇殺、鬧鬼、打仗的劇情,包括英雄、情人、小醜的人物,包括強姦、鬥劍和凌辱的故事,不僅可以觀賞,還可以體驗,金幣的意義在於改變舞台表演的走向,可以滿足不同的需求,這也是對於不變機率的顛覆,「有人喜歡看演出,有人為了藝術,這就是一枚金幣的兩面。」兩面,就是不同的命運,就是不同的結局,就是不同的可能,所以,金幣的兩面是可以實現的,而當羅森克蘭茨或者吉爾登斯特恩最後將金幣拋向空中,掉落下來的時候,那一面顯示的不是人頭,而是文字和符號。

理性和哲思也是關於原因的探究。羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩被招來,他們作為哈姆萊特的好友,就是在他發瘋的時候靠近他,振奮他,察明他發瘋的原因,並且對症下藥。為什麼發瘋?在發瘋的結果里一定是有原因的,而這個原因要察明,要去除,就是一種理性。所以在這個任務面前,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩想到的是如何在和哈姆雷特的一問一答中找到真正發瘋的原因。是真瘋還是假瘋,是愛情還是淫蕩,「至少選項有兩個。」這兩個選項的原因就是金幣的兩面,所以任何事,任何命運,都會有原因,都會有前提,就像哈姆雷特後來問羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩的一樣,你們是自願來的還是被傳來的,不管是被傳來還是自願,都是一種原因,都可以趨向於一種理性的分析。而哈姆雷特在父親被殺,母親改嫁的現實里,完全需要一種原因來顛覆那個像娼妓的命運,這也是一種理性,一種對於命運的挑戰,殺死奧菲利亞的父親,以致最後殺死叔叔,都是在瘋狂的演掩飾下回歸的理性。

理性和哲思對於羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩來說,也是關於科學的觀察和論證。他們在箱子裡發現了運動的器材,而羅森克蘭茨將一個球和一片羽毛拿在手上,問吉爾登斯特恩到底哪一個先落地;他們在後花園交談的時候,一個蘋果砸在羅森克蘭茨的頭上,他若有所思;羅森克蘭茨在洗澡沐浴的時候,觀察那一隻紙船,隨著自己身體如水的體積而上下浮動;羅森克蘭茨還動手將飄來落地的紙製作成紙飛機;哈姆雷特曾對他們說過:「天刮西風的時候,我才發瘋。」當風真的吹進窗戶的時候,吉爾登斯特恩推論著,風的方向,繼而思考太陽的位置,現在的時間。自製的漢堡、自由落體、浮力、蒸汽運動、雙翼飛機,似乎就是向著偉大的科學家致敬,似乎就是在探究科學和理性的意義。

但是不管是機率,還是原因,不管是科學還是理性,卻都沒有改變荒誕的本性,「我們中了荒誕的埋伏。」一個連自己的使命都難以找到起點,一個連自己的名字都沒有真正命名的人,如何打破命運,如何改變現實?那些被發現的規律,到最後總是半途而廢,就像羅森克蘭茨在後院發現的那個類似鐘擺的罐頭,一用力最後都破碎了。蘋果被吃掉,蒸汽水壺被取下,紙飛機被揉碎,理性卻也是被另一隻哲學的手所打斷和破壞。而那場關於風的討論更具有諷刺意味,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩為風向、太陽位置和和哈姆雷特變瘋的原因爭得不可開交的時候,羅森克蘭茨說:「我不知道風從哪邊吹。」話音剛落,剛剛還很平靜的屋內突然狂風大作。風從哪個方向吹,其實重要的不是推論,要獲得答案最簡單的辦法就是走出去,不僅可以當面感受風的方向,還可以看見太陽的位置,確定現在的時間。走出去,是一種實證主義,而他們卻放棄了最直接的證明,只在無休止的討論中走進所謂的理性和哲思。

是的,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩無限走近理性和科學,無限接近過原因和機率,他們曾經跟隨一群人在樓梯里跑動,最後卻以旁觀的方式看見他們無目的地奔跑,「這簡直是個瘋人院。」他們作為觀眾,作為旁觀者,看見了這一座王宮的荒誕,看見了這一批瘋子的荒誕,這是他們超越的一次實踐,但是正如命運一樣,他們作為已經被寫好了結局的小人物,根本無法用有限的理性和哲思來改變自身的命運,無法駕馭這一場舞台和人生之戲,「我們的天分就是死亡。」這是「演員」說的話,那時候舞台上只有六具屍體,但是「八具屍體」的最後演出,將他們推向了無法改變的劇本里。在那艘海面上遭遇海盜的船上,他們的命運因為哈姆雷特的一封信而被置換了,本來送往英國是要結束哈姆雷特的命,而置換的新信,卻將死亡變成了他們的最後結局。臨死的時候,他們不知道自己為何會這樣:「我們沒做錯什麼。我們也沒傷害過什麼人。是吧?而另一個問答:「我不記得了。」

「沒做錯什麼」而死亡,「不記得」而推向無法改變的結局,當最後被勒上繩索的時候,他們說:「我們一開始的時候應該可以說不的。但是不知道為什麼我們錯過了。下次我們就有經驗了。」在終極否認的死亡面前,在無法改變的死亡面前,還有什麼下次,還談什麼經驗?「不,這樣遠遠不夠。一直到現在都沒人給個交待,到了最後還是不願給個答案……但是沒有人死後又站起來,也沒有人給你鼓掌,只有靜默和一些二手衣服而已。這才是死亡。」而其實,在死亡的終極意義上,他們並不死於海盜之手,不取決於那封被置換的信,也不是死於繩索,而其實死於莎士比亞在《哈姆雷特》中設置好的命運,一句最後的台詞是他們永遠不可逃避的結局。

戲劇是假的,可以觀賞可以體驗,可以上場可以退場,但是卻毫不留情地講述著真相,講述著命運的結局,他們活在那個劇本里,也死在劇本里,開始和結束,生和死,都是一句話的命運,但即使死,也會在另一種可能里暫時逃離荒誕,羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩曾經就說過:「人死了之後,指甲和鬍子是可以生長的。」超自然是對於理性的解構,而真正的理性或許就像荒誕之中的必然一樣,充滿了另外的可能,就像那個既是「演員」又是國王幽靈的人所說:「我們只演啞劇,因為言語飽含歧義。」

評論