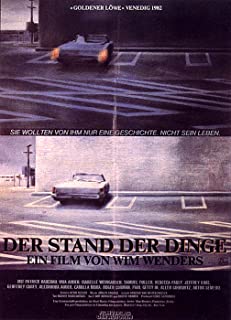

電影訊息

事物的狀態--The State of Things

編劇: 羅伯‧克拉瑪 Josh Wallace

演員: Isabelle Weingarten Rebecca Pauly Jeffrey Kime

事物的状态/TheStateofThings/事物的状态

![]() 7 / 2,794人

Sweden:125分鐘 | USA:121分鐘

7 / 2,794人

Sweden:125分鐘 | USA:121分鐘

編劇: 羅伯‧克拉瑪 Josh Wallace

演員: Isabelle Weingarten Rebecca Pauly Jeffrey Kime

電影評論更多影評

2016-03-02 23:03:14

《事物的狀態》:持攝影機的倖存者

原文地址:http://www.qh505.com/blog/post/3481.html

他在左邊,他在右邊;他在激情歌唱,他在自言自語;他唱「好萊塢是個美好的地方」,他說「我知道該如何講述故事」——弗里德里希和戈登,似乎都在各自的場景里,都沉浸在忘卻外部事物的狀態中,相別相異,彼此交叉,卻又彼此獨立。一個是製片人,一個是電影導演,似乎只有在這樣相異的場景中,他們才脫離於同一個故事,才沿著各自的軌道敘述,才進入一種隔絕狀態。

以及在疾馳的這一輛房車,分明是獨立於外面的城市,外面的街道,甚至外面的紅綠燈。洛杉磯,好萊塢,電影,甚至都不是他們被隔絕在彼此場景中的唯一背景。起先他們爭論,他們質疑,關於一部電影如何投資,如何結束,關於戈登如何消失,如何躲避,關於在里斯本小鎮的劇團演員如何生存如何繼續,弗里德里希是告訴終於被找到的戈登:「我是在進行另一場戰爭。」這戰爭似乎並不僅僅在於如何拍好那一部電影,更在於給每個人一個交代。但是只抱著那隻小狗的戈登卻說,弗里德里希前輩子就是那一隻小狗,小狗的生存是需要主人的存在,是需要主人的擁抱,但是這一種擁抱的意義是更無法脫離主人,一部電影是不是也像一隻小狗的生存一樣,是不能缺少製片人的?所以在電影陷入資金困難沒有膠片繼續拍攝的時候,弗里德里希的確像一隻小狗渴望一種擁抱,但是戈登顯然已經無力維持這一種狀態,他不知道自己會走向何處,自己如何躲避困難,曾經他可以選擇歐洲的25個導演,自主權在他那裡,但是現在,連最後的鏡頭都無法繼續,他只有在失蹤的狀態中,才讓自己避開種種的困境,才讓自己成為倖存者。

「他們在找倖存者。」似乎是電影本身的台詞,卻也是戈登自我生存的一種寫照,「如果我有故事,我可以10萬美元賣掉。」似乎整部電影缺少的一個故事,如果有故事,就會有長鏡頭,如果有故事,就會有探索者,如果有故事,當然也會有資金和投入,如果有故事,無論是弗里德里希還是戈登,都會是倖存者。但是,這個故事像是虛構的,是同樣的故事,卻也是不同的故事,「電影不是關於生活逝去的,談談現實吧。」為什麼弗里德里希又將現實推到戈登面前,又用現實取代故事?或者只有在現實中解決問題才會變成真正的倖存者,那時候,戈登便唱起了「好萊塢是個美好的地方」,好萊塢的美好是關於電影的美好,是關於虛構的美好,但是這種美好對於戈登來說,卻只是一種無奈和嘲諷,陷入到這樣一種資金危機,美好的故事在現實面前已經變得支離破碎,而弗里德里希的自言自語卻是對於這種無奈的解讀,「我知道如何講述這個故事,大多數故事會結於死亡——這是最後的歸宿,首先是死亡,然後才是愛情。」

在不同的場景中,無論是對於好萊塢的諷刺,還是對於死亡歸宿的解讀,在一個與世隔絕的車上,看起來他們都是倖存者,都能以旁觀的方式看待危機,但是當他們在這個無法下車的城市轉了一圈之後,再次回到上車的老地方的時候,看起來像是在循環中走出了困境,甚至戈登和弗里德里希打開了車門,他們擁抱、告別,「我們成了倖存者。」但是這個世界從來不是以這樣的故事結局收場,一聲槍響傳來,戈登倒地,弗里德里希拿出攝影機,拍攝槍擊的現場,而緊接著又一聲槍響傳來,搖晃的鏡頭裡,只有那疾馳而走的車,只有不再平衡的世界,只有永遠無法逃離的城市。

死亡是最後的歸宿,這是預言?槍聲之後的確是死亡,戈登的死亡,弗里德里希的死亡,似乎誰射出子彈並不重要,它是另一個故事的開始,甚至是另一部電影的線索。而戈登和弗里德里希遭受襲擊是一部電影的歸宿,還是現實的歸宿?在戈登倒地的時候,弗里德里希拿出的是攝影機,而這隻攝影機不是為了獲得現場的證據,在房車上他也曾拿出攝影機,對準戈登拍攝下鏡頭,攝影機對於一個導演來說,意味著工具,意味著影像,意味著故事,而只有攝影機存在,故事才會延續,也只有攝影機不關閉,攝影機後面的人才會成為倖存者。所以弗里德里希在生死攸關的時候,以手持攝影機的方式,保留的是故事後面的倖存者。

攝影機讓故事成為故事,讓現實成為故事,也永遠會有倖存者,所以在開場的那個《世界末日》電影裡,當幾個人深陷生存困境的時候,馬克也是手持著攝影機,對著昏暗的陽光,對著廢棄的世界,對著頻於死亡的同行者,不停地拍攝。翻牌自羅傑·柯曼的名作《世界末日》,絕不僅僅是再現世界末日的恐怖,那些演員臉上幪著厚厚的紗布,戴著過濾光線和空氣的眼鏡和口罩,這是一種隔絕式的生存方式,但是這無非也是一種電影需要,表現的是末日降臨前的恐怖,那個男孩受到感染面部開始熔化,而女孩伸手去拿樹上的樹葉,手套也馬上熔化了,他們像是世界末日裡的倖存者,但是這種倖存隨時可能會遭遇死亡,隨時都會變成非倖存者,男孩就是因為熔化,最後窒息而死,大家只能拋棄他。但是在如此的場景里,馬克卻手持攝影機,攝錄下尋找大海的每一步,所以只有馬克才會成為真正的倖存者,只有鏡頭不死,攝影機後面的那個人才會不死。

一部電影,一個現實,當那幻化的濾鏡去除,噹一聲「戲結束了」喊出口,世界末日又回到了現實,只是現實也還是另一部戲,一部弗里德里希和劇組35個人在一起的電影,一部關於「事物的狀態」的電影。電影中的電影,現實中的現實,以及攝影機裡面的攝影機,彷彿就是以這樣戲中戲的方式包圍住一個系統,而只有那攝影機才能打破這樣的封閉,才會留出一個口子,才能製造最終的倖存者。所以當回歸到一部電影的拍攝時,當劇組陷入到資金困難的時候,每個人都渴望尋找到突破的方式,而每個人幾乎都以「攝影機化」來脫離電影返回現實。

馬克總是泡在浴缸里,然後在上面架設一台攝影機,拍下浴室裡自己的生活。他是攝影機裡面的人,也是攝影機拍攝的主體;丹尼斯會打開收音機,聽著音樂,或者打開地球儀,尋找劇組拍攝電影的這個里斯本小島;拉小提琴的女子總是打開秒針節拍器,等赤裸入睡而失眠的時候,再次打開,聽著那富有節奏的聲音,尋找一種不死的象徵;年邁的喬坐在床上吸菸,卻打開那一台小小的收音機,即使總是反覆播報著調頻的波段卻沒有任何節目,喬也從來不打算關掉……所有人,在電影拍攝陷於困境的時候,似乎都陷入到「我在這裡幹什麼」的疑惑,都會冒出明天何處去的焦慮,對於他們來說,這一個小小的島,這一部沒有結局的電影,都將他們和世界隔絕開來,彷彿世界就剩下發出巨響的大海,廢棄的建築,無聊的黑夜,沒完沒了的喝酒。

有人就當是自己的假期,忘掉現實中其他擾人的事物;有人在晚上做愛,尋找冷漠的感情裡的自我存在;有人回憶自己13歲時因為下巴的毛病而被懷疑得了癌症,卻欣喜地發現自己也是倖存者;母親和孩子一起,在高高的山上俯視大海,發出「這個世界的一切都是由光和影構成的」的感慨;而安娜在閱讀電影小說的時候,愛上了隨時寫隨筆的習慣,在那間酒吧她寫下關於時空的句子:「在里斯本又在哪裡?今年又是哪一年?」哪裡與何時,都是一種現代人迷惘的症候,在一個小島,在一個劇組,在這像是隔絕的世界裡,到底是現實進入了電影,還是電影取代了現實,而他們,是活生生的自己,還是被指揮的演員?

在那次晚宴上,弗里德里希對著迷惘的劇組人員說:「所有一切都是虛構的,故事只有在故事之中,所有的故事都有個結局。」贏得了掌聲,似乎人們都在間離效果中暫時從《世界末日》的電影中脫離出來,從虛構的故事中脫離出來,所以大家都以「攝影機化」的生活讓自己成為倖存者,無論是架在浴室裡的攝影機,還是不停重複的收音機,無論是秒拍節拍器,還是地球儀,都變成一種倖存者的象徵,以旁觀的方式給另外的自己留出一個位置,也只有在這種暫時逃離的狀態中,才能讓自己成為倖存者。

而其實,本來以為他們被禁錮一個與世隔絕的小島上,但其實隨著不斷地攝影機化,不斷地旁觀化,世界卻是慢慢地打開,開了門出了旅館,其實是一個小鎮,公交車,酒吧,電話亭,機場,火車站,一應俱全,或者只有在這開放的場景中,他們才是一群生活在現實裡的人,也或者只有在這樣的現實里,安娜才會有時空的焦慮。而當弗里德里希用梯子進入戈登在里斯本小島上的居處的時候,發現丹尼斯就在裡面,他似乎已經知道了戈登失蹤的原因,知道了這部電影擱淺的原因,而那些戈登留在屋子裡的電影預算和開支情況,似乎早就將這個故事帶向了預設的結局裡。故事返回現實,不是意味著問題的解決,而是變成了新的問題,戈登為什麼要失蹤?丹尼斯為什麼會在裡面?那部電影意味著什麼?「日日夜夜,馬克在爬上山丘……」那一張模糊的影像照片,似乎是關於電影的,卻在弗里德里希那裡,變成了一個重要的線索,在電影世界裡,永遠是用循環的鏡頭製造虛假的故事,用逃避現實的方式變成倖存者。

所以弗里德里希導演的這部電影,是他的第一部電影,也可能是最後一部電影,第一部是在電影意義上的,而最後一部卻是在現實意義上的——現實就像那晚那根枯樹,被海浪捲著拋向房間,然後擊碎了玻璃。玻璃是一種保護,也是一種隔絕,但是當玻璃在外力作用下破碎的時候,界限被打破,製造了新的危險,而新的危險也意味著新的可能。所以在這樣現實的線索中,弗里德里希告別劇組,告別里斯本,告別歐洲,返回洛杉磯,尋找失蹤卻存在的戈登,並且以手持攝影機的方式讓保留倖存者,並且告訴整個故事的來龍去脈。

好萊塢是美好的,可是也是殘酷的,世界末日不是一部電影,是現實的隱喻,所以戈登對於好萊塢虛構世界的嘲諷,無非是關於脫離現實的電影製作模式的一種感觸,人被關閉,人被隔絕,人成為無法脫身的演員,人找不到現實的時空,對立而隔絕,世界被分成電影和現實,被分成房間裡和房間外,被分成小鎮外和小鎮裡,被分成歐洲和美國,就像是這一部黑白電影一樣,在色彩的強烈反差中製造這一種孤獨感。在這樣的「事物的狀態」中,也似乎只有在那手持攝影機的行為藝術中,才讓自己成為倖存者,但是倖存其實是不幸的開始,所有的故事都會以死亡的方式找到它的歸宿,當槍聲響起的時候,倒下的是好萊塢的夢想,倒下的是虛構的故事製造者,倒下的也是那攝影機後面作為象徵的倖存者,就像弗里德里希說過的那樣:「有些電影不是脫離於現實的,它本身就是生活。」 舉報

評論