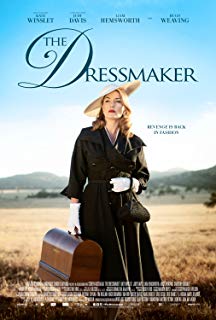

電影訊息

電影評論更多影評

2016-03-18 00:10:09

雜思

1、 開場音樂很喜歡,和昏沉的冷色調畫面相得益彰。個人很看重電影的視聽效果;

2、 喜劇式復仇。完整看過的復仇作品包括《告白》、《岩窟王》、《甄嬛傳》,接觸過《親切的金子》、《哈姆雷特》,在讀《基督山恩仇記》。就以上的復仇題材,按氣氛大致可分兩類:嚴肅的與 不嚴肅的。嚴肅的(或說沉重的)如《告白》、《哈姆雷特》,要麼正兒八經,要嘛沉重肅穆;另一類就是The Dressmaker這樣的喜劇式復仇,劇情大致是輕鬆的,顏色又十分明麗。

3、 看The Dressmaker第一遍的時候我認真的想了想,確定自己喜歡的是那種兩敗俱傷的復仇,比如《哈姆雷特》、《岩窟王》;看第二遍的時候,確實又喜歡上了這樣的戲謔式表達手法。

4、 真相大白以後看了電影進度條,居然還有30min+,預料的波折(即男友死去)雖不及電影設計的波折那樣慘痛,但是這波折又沒有自己預料的那樣撼動我心——因為我認為復仇本質上是孤獨的並且總是伴隨著犧牲,心裡早就接受了這樣的設定,因此即便死一兩個至親對我也只是at least surprised;何況這個男友死法有點可笑,滾了床單,描摹將來幸福圖景的時候,思維是有多簡單(當然,電影中一是為了證明There is no more curse,二是不知道小麥變成了可以令人窒息的高粱,但我解讀出的還是魯莽與草率,可能個人價值觀有點另類,也比較討厭上個床就描摹幸福生活的男子),且就其結果,也導致了女主的進一步黑化。

5、 頭一次知道小鎮可以這麼小(是劇情需要還是確有其事?),這麼小的小鎮之中,欺凌、秘密、醜惡也就存在的合情合理了。Gertude為保全自己而告密, 若不告密自己也將受苦,這種「不是你就是我」的抉擇是真實的;Farrat為了保全自己而受鎮長的要挾將幼年的Myrtle送走,但是這位易裝癖最後還是散發出人性的光輝——懺悔倒在其次,我更喜歡這個人物從頭至尾表現出的真實,尤其當Myrtle歸鄉以後,他對美麗裙裝的喜愛就越發的明目張胆了,而當他因大麻蛋糕事件頂替Myrtle(的母親Molly)入獄前說的那句 「 You』ve enriched my life beyond words」尤其令我動容,也許是聯想到現實社會中這些少數人群生存的艱難吧。

6、 看到有一篇影評的主題叫做「近鄉情更怯,不敢問來人」,舊句新用,蠻有意思的,當然我更喜歡前半句——「怯」不一定是「膽怯,情怯」嘛,我把它想像成了復仇的激動,因即將到來的復仇而無法停止全身的震顫。就像Myrtle回鄉時撂下的一句——「I』m back, you bastards.」

7、 人們總是喜歡用「天真無邪」來形容孩童,我覺得不恰當。「天真」是一定的,孩童的特質確實是純粹,說他們是「白紙」我贊同,然而在這白紙上,黑色和彩色是平等的。雖有不公,但習慣性地,彩色象徵good,黑色象徵evil。我們又習慣把孩子稱作「天使」,不過現在以「天使」作為反面角色的作品也越來越多,當然這一點不那麼有說服力(這樣的設定多出現於動漫、電影,何況天使本身又是虛構的)——一般天使因為大帝沾染上邪惡就開始無差別滅世,思維很簡單——髒了就要清潔。孩童和天使一般,思考問題十分簡單,我們現在喜歡把「簡單粗暴」放在一塊兒說,倒也十分妥帖——當你執行一個簡單的想法的時候,未必就不是在施暴。

8、 女主似乎很不喜歡別人叫她Myrtle,所以把全文的Myrtle念作Tilly吧。這難道是在與過去訣別嘛?不深究啦,不感興趣。

評論