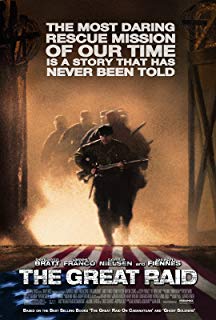

電影訊息

電影評論更多影評

2016-03-18 07:41:00

幕後花絮<摘自百科和電影網>我就說這部電影怎麼感覺形神兼備,很用心的一部作品!

·約瑟夫·費因斯為出演該片減掉了20磅體重。

·影片籌拍時,片中普林斯上尉的角色原型仍舊健在,為此,詹姆斯·弗蘭科與住在西雅圖的普林斯老人會面,並一起觀看了40年代以來的紀錄片和訪談錄像。

·影片的拍攝工作總共耗時四個月,其中營救的戰鬥場景就拍攝了一個半月之久,為了達到二戰軍官的形神兼備,劇組為班傑明·布拉特、詹姆斯·法蘭克請了一名越戰老兵負責專門調教,學習如何制定作戰計劃、如何發號施令。

·詹姆斯·法蘭克在拍攝前夕特意觀摩了導演為普林斯上尉拍攝的6小時真人訪談錄像,用以揣摩角色原型的言語、神態以及執行營救使命時的心態,以便如實地再現歷史人物的英雄事蹟。

創作背景

該片劇本改編自以下兩部歷史小說:軍事歷史學家威廉·布魯厄所著的《卡巴圖安大營救》和漢普頓·塞茲所著的《影子士兵》。選擇拍攝《大偷襲》也就意味著約翰·達爾必須拋棄他所慣用的一波三折的情節、粗獷的西部背景、蛇蠍美人角色等等元素,而且7000萬美元的投入成為了達爾從影以來獲得的最大一筆預算,達爾選擇二戰題材有著家族的私人原因,因為他的父親就是太平洋戰場的二戰老兵,父親的一位戰友就曾經歷過巴丹死亡行軍,因此該片的拍攝也被達爾視作一次了解父親及其苦難經歷的學習過程。

以下電影網

影片幕後

【卡巴圖安回眸】

1941年12月7日:日軍突襲珍珠港,不久前,美軍設在菲律賓的克拉克空軍基地也遭日軍襲擊,作為美國殖民地,菲律賓是日本控制太平洋西南部的戰略重地。

1941年12月10日:日軍全線入侵菲律賓,美軍在麥克阿瑟將軍的指揮下奮勇還擊。

1941年12月27日:麥克阿瑟從馬尼拉後撤至巴丹。

1942年1月2日:在猛烈的空襲攻勢下,日軍佔領馬尼拉。

1942年3月:羅斯福總統命令麥克阿瑟撤離菲律賓,轉道澳洲。

1942年4月9日:美軍駐呂宋島總司令嬡德華·金率7萬美軍及民眾向日軍投降。

1942年4月10日:日軍強令戰俘開始巴丹死亡行軍,行軍隊列長達65英里,一週後,數百名美軍和數千名菲律賓人喪生。

1942年4月:戰俘到達Camp O'Donnell集中營,1500名美軍和15000名菲律賓人在最初的兩個月中死去。

1942年6月:美軍戰俘被遷至卡巴圖安。

1944年8月:日軍開始大批處決戰俘。

1944年10月20日:麥克阿瑟返回菲律賓。

1944年12月14日:巴拉望戰俘營處決了150名美軍戰俘,一時間留言四起,據說卡巴圖安將是下一個。

1945年1月27日:亨利·穆西上校奉命執行營救行動。

1945年1月27日:偵察兵開始在敵後展開偵察。

1945年1月30日:突襲行動開始。

1945年1月31日:全部戰俘終於重見天日。

【重現歷史】

在《大偷襲》中,導演約翰·達爾和製片人馬蒂·卡茲希望重現出銘刻在美國曆史中的一段英勇無私的偉大故事,除了充滿兇險的戰場經歷,美軍在卡巴圖安的營救行動還成為展現人類如何面對極端的危險、壓力和恐懼的不朽寫照。

在準備創作之前,主創人員都拜讀了威廉 B·布魯爾所著的《卡巴圖安大營救》,該書詳細講述了當年美軍赴菲律賓日軍戰俘營解救511名戰友的經過。導演約翰·達爾的影片以黑色風格和心理驚悚見長,《再殺我一次》、《西部紅石鎮》、《最後的誘惑》等作品無不滲透著一種陌生難解的孤寂游離感。選擇拍攝《大偷襲》也就意味著約翰·達爾必須一改他所慣用的一波三折的情節、粗獷的西部背景、蛇蠍美人角色等等元素,而且7000萬美元的投入成為了達爾從影以來獲得的最大一筆預算。達爾選擇二戰題材同自己的家庭也有著千絲萬縷的聯繫,他的父親曾是解放菲律賓的老兵,母親的表兄就死在菲律賓戰場,達爾一直希望了解父親的戰爭經歷,因此拍攝本片也被達爾視作一次對父輩苦難經歷的追溯過程。

劇本的初稿出於戲劇性的需要有所篡改,於是達爾和卡茲著手進行修改,以讓故事更忠於史實。隨著對布魯爾的《卡巴圖安大營救》和漢普頓·塞茲的《幽靈士兵》的深入研究,他們開始意識到在卡巴圖安發生的一切要比想像的恐怖得多。為了挖掘出更多的內幕真相,達爾和卡茲與當年的倖存者和見證人會面,其中包括真正的羅伯特·普林斯上尉,以及一些當年協助美軍行動的菲律賓游擊隊成員。最終完成的劇本贏得了威廉 B·布魯爾的肯定:「他們以極精確的手法來講述這個引人入勝的故事。」

影片花絮

在影片拍攝前,120名演員被送往澳洲的昆士蘭接受為期10天的嚴格軍訓,而指導軍訓的是被卡茲譽為「世界上最棒的軍事顧問」的戴爾上尉,扮演突擊隊員、偵察兵、游擊隊員、美軍戰俘和日軍士兵的演員都要在一起摸爬滾打。其中扮演突擊隊員和偵察兵的演員不但被配發二戰時的軍裝、帳篷及口糧,還要執行夜間「任務」。即使扮演不必參戰的被俘士兵的演員也要赤腳行進3英里,以體驗巴丹死亡行軍,在條件惡劣的熱帶地區,他們還要一邊忍飢挨餓一邊挖設壕溝。後來班傑明·布拉特回憶道:「那是段特別的經歷,你可以想像一下,120名演員在叢林中駐紮,不能淋浴,不能睡覺,經受著艱苦的體能訓練,而吃的都是罐頭,那不是一幅優美的畫面。」

·在影片小範圍試映時,一位倖存的二戰戰俘對達爾如實刻畫出日軍的殘暴表示了深深謝意。達爾甚至認為像《桂河大橋》這樣的經典戰俘影片將日軍刻畫得過於仁慈,因為片中亞力克·吉尼斯能站著24小時以示抗議是決不可能的,達爾認為只需5分鐘,日軍管教就會不耐煩的用機槍開火,「凡逃跑一人,就會處決十人」是日軍管教奉行的管理準則,達爾覺得無論如何妖魔化日本軍國主義分子的形象都是不過份的。

·在拍攝的過程中,約翰·達爾與米拉麥克斯製片方之間還發生了爭執,後者堅持加大約瑟夫·費因斯與康妮·尼爾森之間的浪漫戲份,但達爾卻認為二戰題材重在史實細節的準確與嚴肅,兩小時的有限時間內無需再增加過多的兒女情長來吸引眼球。面對著達爾的建議,製片方倒是深刻領悟,於是便教條的將每一場景出現的突擊隊員都精確到了史實化的100名,弄得達爾為此哭笑不得。

·影片籌拍時,片中普林斯上尉的角色原型仍舊健在,為此,好萊塢新秀詹姆斯·弗蘭科與住在西雅圖的普林斯老人會面,並一起觀看了40年代以來的紀錄片和訪談錄像。

·影片的拍攝工作總共耗時四個月,其中營救的戰鬥場景就拍攝了一個半月之久,為了達到二戰軍官的形神兼備,劇組為班傑明·布拉特、詹姆斯·法蘭克請了一名越戰老兵負責專門調教,學習如何制定作戰計劃、如何發號施令。

·影片選擇澳洲的昆士蘭和中國上海作為外景地來來替代二戰中菲律賓的馬尼拉。其中的戰俘營用了4個月才建成,原料都是從菲律賓進口,甚至當年倖存的二戰老兵都曾「故地重遊」。

·片中的一些臨時演員是在黃金海岸的街頭招募的。

·影片的上映日期從2003年被推遲到2004年,後來又被米拉麥克斯無限期後延,因為當時迪斯尼和米拉麥克斯正在史無前例的動盪之中。

·約瑟夫·費因斯為出演本片減掉了20磅體重。

·據當年的突擊隊員稱,戰俘營內沒有任何照明,當年突襲開始時,恰好雲層遮蔽了月光,同日軍開火之後,月光才衝破雲層。

評論