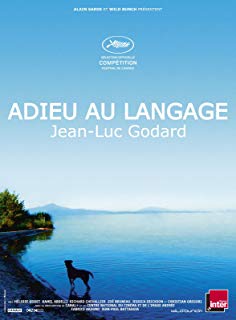

電影訊息

告別語言--Good-bye to Langue

編劇: 尚盧高達

演員: Heloise Godet Jessica Erickson Zoe Bruneau Kamel Abdeli

再见语言/告别语言(台)/告别言语(港)

導演: 尚盧高達編劇: 尚盧高達

演員: Heloise Godet Jessica Erickson Zoe Bruneau Kamel Abdeli

電影評論更多影評

2016-03-31 05:07:17

轉:我們如何以告別語言來告別一個世紀?(黎子元)

談尚盧·高達的《告別語言(Adieu au Langage,2014)》

我們如何以告別語言來告別一個世紀?

黎子元

黎子元

作者簡介

黎子元,香港浸會大學人文及創作系博士候選人,研究課題為法國數學結構主義思潮和當代哲學的實在論/唯物論轉向。《測繪香港藝術地形——12間當代藝術機構訪談》(香港·域外文化2011年)編著者。09年以來從事文化評論和當代藝術策展。

第一部份 語言運作和電影敘事的外部

1.

尚盧•高達的3D電影《告別語言(Adieu au Langage,2014)》有意無意間與當代哲學的問題意識相關聯:我們如何與一個「語言的世紀」告別?

隨著現代語言學在20世紀初建立(這歸功於索緒爾,Ferdinand de Saussure,1857–1913,以及隨後的雅各布森,Roman Jakobson,1896 –1982),其引發的「語言學轉向」深入影響了哲學在接下來的整整一個世紀裡邊的發展。「語言」成了20世紀最為核心同時也是最為晦澀的哲學課題,而無論是歐陸哲學還是英美哲學其發展脈絡都被這個語言學轉向所決定。以致於我們可以說,20世紀是一個哲學隸屬於語言的世紀,同時也是一個哲學思考逃不出語言牢籠的世紀。因而如果真有一種所謂的「當代哲學」,它就必須首先回答:哲學思考如何能夠從20世紀的語言牢籠中脫離出來?

那麼,高達的《告別語言》如何為當代哲學提供參考呢?顯然,上述思想史演變並非一部70分鐘的電影所能清理的。不過,高達在《告別語言》中通過質問語言運作的邊界,確認了那個超出語言之外、無法被言說的「過剩」的存在,這無疑為脫離語言的牢籠找到了首要根據:語言有它的外部。既然語言有其外部,那麼哲學的思考工作也就不能止步於「語言哲學」。而是否處理這個外部,也就成了20世紀哲學與當代哲學的分野。

20世紀語言哲學將「語言之外沒有世界」視為其基本信念。而邏輯實證主義者甚至主張所有哲學問題都應該被化約成邏輯學、語法學和語義學等語言問題。對此,維根斯坦(Ludwig Wittgenstein,1889–1951)的思考相較而言更為深刻,他曾如此總結:可以被言說的終將被說清楚,而對於那些不可被言說的,人們應保持沉默。也就是說,儘管他不否認語言確實有其處理不了的「領域」,但既然他認為這個領域可以被完全放棄,也就相當於否認了這個領域的本體論地位(即不在世界之內)。從這個意義上說,他的立場與上述語言哲學的基本信念一致。

高達的《告別語言》則試圖衝擊乃至顛覆這種基本信念。他的策略是找到語言運作發生短路的地方,因為只有在這些語言突然意識到自己不勝任的地方,「過剩」和外部才得以顯現。為此,他首先要說明,語言是如何運作的。於是他藉助一位學生的提問:「應該如何區分概念和隱喻」,以及教授(由Christian Gregori飾演)的回答:「關於概念你可以問古希臘人(柏拉圖),而隱喻就如同孩子們擲骰子」,來說明二者的區別在於概念是同一的而隱喻是任意的。根據柏拉圖的哲學,語言概念是對理念的再現的再現,因此,哪怕概念有其侷限性,畢竟和作為本體的理念是相互對應和同一的。而「隱喻」之所以如同孩子們擲骰子,就是因為隱喻的運作具有任意性、非同一性:隱喻在一條縱軸上運作,這條縱軸上的每一個相似意象都可以隨機地替換來構成意義指涉(與此相對的則是在橫軸上運作的「轉喻」,以事物的相關物來指涉其身,重點在於「相關」而非「相似」)。自西方哲學濫觴,哲學家們大多抱持著概念與本體同一的理想,無論他們以何種方式論證這種同一,又或者將概念與本體二者中的哪一方視為第一性。受20世紀現代語言學的影響,哲學家們認識到概念與本體,或者——用現代語言學的技術性術語來說——能指與所指,二者之間的關係並非是先天決定的,相反,其關係是任意的。由於語言的意義指涉功能具有任意性,即一個所指可以被無數能指指涉(其運作原理就如同隱喻的縱軸替換一般),而一個能指也可以指向多個所指(由具體的言說活動和語境所決定),甚至由能指主導對於一個所指的建構,這樣一來語言的意義也就變得不再確定,或者只能不斷後延。

建立在對語言意義不確定的認識之上,我們可以進一步搜尋語言運作的不一致、不完整,乃至不可能的地方,也就是語言運作發生短路、出現裂縫和缺口的地方,來顯露那超出語言之外的過剩,無法被言說、因而也就無法經由語言思考的外部。語言運作首先在試圖以概念表述一個超出個人感知能力的「整體」的時候發生短路。學生提問,「我們能否創造一個概念來表述非洲?」由於沒有人能夠以全知視角把握非洲這個整體,也並不存在一個先天的非洲的理念等待作為「再現的再現」的概念去分有它的本質,因此非洲與表述「非洲」的概念不可能是一一對應的,雙方的關係只能是任意的和局部對應的。概念無法完全地表述整體,因為整體只能被想像。另一個無法被概念表述的東西就是「殘餘」,例如單純的發音、語音的斷片:「AH」、「OH」(電影中出現的標誌),又或者排泄物。下邊的問題可以令柏拉圖主義者立刻啞口無語:「如果存在美的理念,那麼請問是否存在大便的理念?」如果有,那麼原本高貴萬分的理念就掉進了糞坑,如果沒有,那麼大便從何處而來?排泄物是無法被表述和思考的東西。無論語言如何努力地想要把握它,最終也只能繞著它轉圈。

再有,語言運作對於兩性關係無能為力:男女關係總有過剩的部份殘留在了語言的外部。電影前後呈現了兩對男女的影像:Gédéon(由Kamel Abdeli飾演)和Josette(由Héloïse Godet飾演),Marcus(由Richard Chevallier飾演)和Ivitch(由Zoé Bruneau飾演)。兩組影像存在相互照應的地方而探討的問題有所差異,例如都出現了女方抱怨男方佔據廁所的場景,而在Josette 和Gédéon這裡討論的是男女之間的不可理解,在Ivitch 和Marcus這裡則呈現了男女關係對語言過剩的部份:肉體、情慾、強力,以及男女關係的出路在語言之外。從Josette通過指出「男女不平等」來暗示Gédéon對她不夠體貼,而Gédéon則以「排便是一個體現了平等的姿勢」予以反駁,從Gédéon喜歡談及數學,聲稱「零和無限」是兩個最偉大的發明而Josette則予以否認:「不,是性與死亡」,從Josette常常以一種充滿隱喻的語言傳達對於這段關係的態度而Gédéon則顯得無動於衷,可見男人和女人的交往儘管發生在同一個像徵秩序之內,卻因各自語言具有完全不同的配置方式而無法溝通。兩性關係並不處在語言的內部,男和女之間不可能通過語言達至相互理解,而所有的男女交往卻都不厭其煩地、猶如命中註定一般圍繞著這個「不可能」打轉。後來,Josette說:「說服我你聽得見我說的話。」Gédéon回答:「我幾乎不發一言。我在找尋語言的貧瘠。」

通過找到語言運作發生短路的地方,高達將過剩呈現在我們面前,肯定了總有一些多出來的東西是語言無法表述的,而語言之外也必然還有不可被言說的外部,從而批駁了語言學轉向以來認為語言之外沒有世界的語言哲學基本信念。反過來我們便可以理解,將過剩和外部排除恰恰就是語言運作的先決條件。而當這個「被排除了的」成為運作的基礎與條件,那麼外部也就並不外在於運作,相反,它是運作最為隱秘的核心,這樣一來便構成了一種拓撲學結構。而這個拓撲學結構同樣可以在電影敘事中找到。

2.

在20世紀,不但哲學深受現代語言學的影響,就連電影理論也被語言學所規範:從俄國形式主義(1927年《電影詩學》),符號學(麥茨,Christian Matz,1913–1993),到敘事學(以文學敘事學為模型)。其間,語言學轉向所催生的結構主義提供了理論基礎和分析框架。時至今日,我們仍理所當然地將電影從本體上理解為一種「語言」。我們討論「作者電影」如何以個人化的電影語法實驗更新了電影的語言,討論敘事電影中的特立獨行者如何通過建構另類、複雜的敘事結構來豐富電影的語義表達手法(即講故事的手法)。那麼,我們對於電影本體的理解在以語言為條件的系統學理化過程中是否已達極致?對於電影,我們還能有怎樣的另類想像?

我們對於電影的想像同時還被由敘事電影主宰的現今電影工業體制所壟斷。經過20世紀,流行的敘事電影已經發展出高度成熟的整套電影敘事語法,而觀眾浸淫於觀影時的娛樂體驗,也在長期潛移默化的養成與訓練之中熟悉、習慣、認同了這套語法。這就像聽一首流行歌曲,我們從旋律與知覺的同一性獲得和諧、愉悅的體驗。每一首新曲子,不外乎對於元素的重新排列,對於不同部份的特意強調,從來不曾超出流行音樂的疆界。同樣的,當流行的敘事電影將許多原本另類、具實驗性的敘事結構吸納到自己的體系裡邊——就好像一切新興的或者異質的生產方式都可以被資本主義體系所吸納,經過體系的重新編碼,成為支撐其永續發展的動力那樣,其結果並不會帶來變革,而只會使體系的主宰地位越發穩固。以致於「實驗性」在這個時代已經變得無足輕重。

電影作為現代白日夢,對於塑造現代人的精神結構具有特殊作用——這早已不是一個新的課題,至少可以追溯到明斯特伯格(Hugo Munsterberg,1863–1916)的研究。然而,高度成熟的敘事語法使得現今的敘事電影能夠以過往任何時期都無法匹敵的電影語言技術在觀眾的腦海中建構出「現實」:如同一個從源程序編譯出目標程序的過程。無論是那些營造「寫實感」並以此為觀眾提供現實標準的作品,還是那些渲染「超現實」讓觀眾誤以為其反面便是現實的作品,其實都建基於同一個像徵秩序。這個像徵秩序將一切原始的、無法被語言表述的偶然性、不一致性、不穩定、不完整、不可調和都排除在外,代之以人造的、虛假的,或者說不超出一定上限的偶然性、危機和矛盾衝突,從而維持一種均衡狀態:在觀眾看來,街角遇上真愛已是偶然事件,失戀離別造就永世創傷,血腥搏鬥、殺人放火不會傷及性命,天崩地裂、小行星撞地球只不過是奇觀。只要我們將流行的敘事電影理解為終究是以語義表達(講故事,構成意義)為目標的電影,理解像徵秩序及其運作如何作為敘事電影的根基,那麼這些電影無論多麼另類或極端,都必然在此均衡狀態之中:在電影敘事的內部。這種均衡狀態與現代人的精神結構具有同構性,而敘事電影建構的「現實」無疑就是現代「日常生活」的縮影。倘若讓那些被否認、壓抑與排斥了的「東西」都回到目前,勢必太過於「真實」而無法承受。語言:象徵秩序,律法,敘事,構成現實的框架。在此之外的「世界」我們幾乎無從想像。

高達在電影的開篇諷刺道:「那些缺乏想像力的人們,於現實中避難。」

《告別語言》的顛覆性在於它嘗試讓我們看到電影敘事的外部。在這個意義上,它是一部反敘事電影,一部反語言運作的電影。反敘事,反語言,也就是反對「現實」。首先,它揭露了敘事電影的「排除機制」,即為了達至語義表達的目的必須將「多餘」、「無關」的東西排除在「正文」之外,進而構成敘事的語義鏈條(可以是單維或多維的,個別或交錯的)。也就是說,語義鏈條的建立和運作是基於那些被排除了的東西,後者實際上是前者不可見的基礎和前提條件。而《告別語言》恰恰將這些被排除了的、多餘的東西,不完整或表意不清的畫面與聲音(如我們猜想大概是黑手黨殺人的幾個分散的段落),不構成語義表達的廢片、空鏡(如植物、河流,可能是忘記關攝影機而拍攝到的畫面),重新召喚回來,並以這些殘餘與過剩構成一部電影。這樣一來,敘事電影的語義鏈條就被扯斷了,語法失效了,也就無從建構敘事意義。相反,電影所呈現的就是純粹的雜多:那些偶發性的、雜亂無序的、前後不一致不協調的、無法構成完整象徵秩序的——不能以語言表述的「外部」,被高達直接搬上了大螢幕。《告別語言》通過對電影敘事語言的告別與否定,以大篇幅「無語義」、「非思想」的影像和聲音,將觀眾帶回到對於事物狀態的體認。而這種回歸事物本身似乎也讓電影回到了它原初的更為單純的功能:作為一種視覺裝置。這裡,3D技術似乎找到了登場的必要理由。

第二部份 電影作為視覺裝置與電影影像的真實界

3.

在戲院觀看《告別語言》這部3D電影時,當一艘遊輪載滿熙熙攘攘的乘客從觀眾眼前緩緩駛過,水面漾起的富有立體效果的層層漣漪湧入眼簾,不禁讓人想起那個像徵著電影誕生的「火車進站」的場景如何為當時的觀眾帶來一種彷彿火車正向自己迎面駛來的驚慄體驗。這兩個除了同樣在拍攝交通工具的行駛畫面之外似乎很難找到其他關聯的電影場景——兩者之間,自1895年路易·盧米埃兄弟拍攝第一批電影到今天(2015年)已經過了整整一百二十年——卻共同體現了電影作為一種視覺裝置為現代人提供的建基於現代技術的可視性(technovisuality),以及這種獨特的可視性對於人類觀看活動的重新塑造。透過提供這種可視性為觀眾帶來新奇的觀看體驗恰恰是電影的原初功能,而3D電影在目前的發展狀況似乎顯示了對於這種功能的回歸。

3D電影建基於立體攝影技術(stereoscopic 3D photography)。這種攝影技術早在1840年左右已經出現,第一部立體長片則於1922年上映。而直到數位技術的成熟才在新的技術條件下支撐了3D電影在21世紀的復興。立體攝影技術的原理在於用兩部攝影機(或者一部配置了兩個鏡頭的攝影機)來模擬人類的視覺系統:人類通過兩隻眼睛觀看事物並在大腦中形成立體影像。由於人類雙眼的瞳孔之間存在2.5英吋的距離,使得在觀看事物的時候兩隻眼睛存在細微的視覺差異。當我們聚焦一個對象,雙眼所獲得的不同影像則經由大腦合併成具有立體感的影像。而這種具有立體感的影像隻位於人類視域的中間部份,視域的左右兩邊則變得越來越扁平。立體攝影技術通過兩部攝影機從略微不同的視點拍攝同一個事物獲得一對影像,再經過後期製作生產出一種觀眾觀看時必須佩戴特製眼鏡來獲得立體視覺效果的電影影像。

不同於2D電影,3D技術建立起自己的視覺機制(visual regimes),為電影製作至少增加了三個變量:其一,在水平的X軸和垂直的Y軸之外增加了表現深度的Z軸,在這條新的軸線上可以通過控制兩部攝影機的焦點的聚合情況來調整被攝事物的遠近位置;其二,模擬人類雙眼瞳孔距離的兩部攝影機鏡頭之間的距離(interaxial distance),通過調整這個距離可以控制立體效果的多少、所顯示事物的大小,以及畫面的整體深度;其三,位於3D電影畫面邊緣的浮動視窗(dynamic floating window),這個作為觀眾空間與電影空間的分界線、自身可以前後移動或者傾斜彎曲的畫面邊框,有助於調整觀眾與立體影像之間的距離感和角度關係,修正畫面的缺陷及避免觀眾觀影中的不舒適感。在生產過程中,電影製作人通過控制這三個變量的數值來構成一部3D電影的立體效果。一部3D電影的設計必須考慮到與電影放映時戲院螢幕的尺寸是否匹配的問題,否則影像的立體效果將可能不夠理想。而倘若生產過程嚴格遵循了這三個變量的某些特定數值,例如攝影機鏡頭之間距離保持在2.5英吋,攝影機視域與人類視域相互匹配等等,就能獲得「正交立體影像(orthographic stereoscopic image)」,還原一種與人類視覺高度近似的逼真感。

正交立體影像提供了建基於3D技術的新穎的可視性,大大改變了觀眾所習慣的以往在觀看2D電影時獲得的觀看體驗,使得他們可以通過電影這種視覺裝置以十分類似於人類視覺系統的方式來把握事物的狀態。像上文提及的遊輪的行駛畫面,《告別語言》呈現了不少正交立體影像。高達通過這些影像來測試3D技術能在多大程度上呈現事物本身。這樣做一方面是對於3D電影的本體探索,另一方面也契合於他想把電影敘事的外部直接搬上大螢幕的嘗試。隨著敘事電影的語義鏈條被扯斷,一段一段孤立的影像以立體效果呈現在觀眾面前,這便迫使觀眾直面並觀看這些影像所呈現的事物狀態。有不少敘事性的3D電影希望以立體影像吸引觀眾的注意力併力圖以此維持觀眾對於故事情節的關注,在實際效果上往往適得其反:要嘛立體效果變得無關緊要,要嘛敘事進程因觀眾的注意力瞬間轉移到對於立體效果的觀看而被打斷。而在《告別語言》這裡,與上述敘事性的3D電影不同,影像的立體效果不再附屬於電影的敘事功能,反而成為觀眾觀注的焦點。立體影像將觀眾帶回到對於事物狀態的審視,引發他們主動參與到對於影像細節的觀看當中,這無疑是對3D技術特性的發揚,同時也是對電影原初功能的回歸。

然而,高達對於3D電影本體的探索與思辨同時在另一個方向上展開,而這個方向延續了他一貫的布萊希特式的、主張間離效果的藝術立場:他旨在揭穿立體影像作為一種視覺把戲的本質。高達在電影的開頭和末尾用醒目的標識「3D」向觀眾指明:這部電影只是一個電影工業的產品。他甚至讓攝影器材的影子出現在電影畫面,強調視覺裝置的「在場」。電影中的不少立體影像儘管還原出與人類視覺高度近似的真實感,它們終究不過是視覺裝置生產出來的對於事物的「再現」,乃至「重構」。故意與獲得正交立體影像的規範的操作方法相背離,高達以錯誤操作得出不理想的立體影像來揭露這個事實:他將分別由兩部3D攝影機拍攝的不同畫面合併,構成交錯的、讓人無法長久直視的失敗的立體效果,又或者把色彩飽和度成問題的、失真的立體影像呈現在觀眾面前。高達進而質問電影所營造的影像的「逼真感」從何而來:他通過調整兩部攝影機鏡頭之間的距離,利用擺放在離攝影機較近的一張椅子以及人物由遠及近的移動,營造出與觀眾所熟悉的2D電影中的景深大相逕庭的、極為誇張的空間深度感。

2D電影的再現技術經過了一個多世紀的發展與改善,致使觀眾曾一度將其營造的影像的逼真感認證為「現實主義」。3D電影根據自己的視覺機制建立起不同於2D電影的影像的逼真感。隨著這種立體影像的逼真感逐漸被觀眾所熟悉,被視為較二維影像而言更加「寫實」,藉助這種新的技術可視性,3D電影勢必會重新塑造人類的觀看活動——就好像當年火車進站的電影畫面為習慣了繪畫和照片的逼真感的觀眾帶來的視覺衝擊勢必改變他們的觀看活動那樣。而高達所刻意展現的誇張的空間深度感則進一步揭露,3D電影中的空間只是電影製作人操作幾項變量的數值所獲得的結果。基於數位技術,3D電影的可操作性顯然較2D電影而言要豐富得多,因而對於空間的表現也就可以更為誇張和極端。換句話說,電影並不存在某種空間的理想範式,一個空間被認為是寫實的只不過是在特定歷史和物質條件下基於觀眾普遍接受的對於空間的信念而作的判斷,至於這種信念則不可避免地不斷被新的技術可視性所重塑。不存在空間的理想範式並不必然導向一種相對主義乃至虛無主義,相反,它要求我們重新回到對於電影這種視覺裝置的「物質性」的研究,對於特定歷史及物質條件下電影的技術、媒介及生產的媒體考古學研究。3D電影在目前新的技術條件下的復興則為我們重啟上述研究提供了絕佳的時機,而這項研究的對象恰恰是20世紀被語言學規範的電影理論所排除的——電影的物質基礎,視覺裝置的本體。

早在拍攝2D電影的創作階段,高達已經樂於揭露電影影像作為一種視覺把戲的本質。而從他的立體影像實驗中我們再次確認以下事實:電影就是一種視覺裝置。從電影誕生到今天的一百二十年間,我們對於這種視覺裝置本身是否已經有了徹底的理解?電影影像本身的可能性是否已經被窮盡?而正在持續演化的3D技術能否提出新的課題,拓寬電影這種「現代白日夢」的疆界?想要回答這些問題,我們需要構想一種越出現代語言學規範的電影本體論和影像本體論。

4.

藉助拉康(Jacques Lacan,1901–1981)的「真實界/真實(the Real)」概念(讀者可以參考Tom Eyers近著Lacan and the Concept of the 『Real』,2012),我們在這裡嘗試把高達直接搬上大螢幕的、位於電影敘事外部的影像的雜多命名為「電影影像的真實界」(電影影像的真實界不等同於the real)。

如上文所述,將影像的雜多排除在電影敘事的象徵秩序之外,恰恰是像徵秩序運作的前提條件。而在《告別語言》,高達則反過來用這些被象徵秩序所排除的殘餘與過剩構成一部電影。他通過扯斷敘事電影用以建構敘事意義的語義鏈條,將那些偶發性的、雜亂無序的���前後不一致不協調的、無法構成完整意義的影像的雜多直接搬上大螢幕,實際上也就是對作為敘事電影根基的象徵秩序的「廢止(foreclosure)」,宣佈其處理影像的權力為無效,結果則構成了一段一段在意義關係之外、不具備敘事功能的「孤立的影像」。這些孤立的影像是敘事電影整個影像系統的實質性的(或者說「物質性的」)支撐物,同時又是像徵秩序的例外,是不遵守秩序乃至隨時可能襲擊、擾亂秩序的「奇點(singular point)」:它們從「內部」承托象徵秩序,又從「外部」時刻威脅它——它們就是電影影像的「真實界」。在《告別語言》中,哪怕語言(畫外音)一直試圖與影像的真實界建立關聯,甚至試圖勸服影像復歸於其麾下,但終究無法穿透這個僅屬於影像的絕對領域。

電影影像的真實界如同影像的深淵,那些被象徵秩序所拒絕的影像必將在影像的真實界重現(見拉康的公式:「『What is refused in the symbolic order re-emerges in the real』.」):例如不完整或表意不清的影像,不構成語義表達的廢片、空鏡,又或者從某部電影中摘取出來、因脫離原有影像系統而喪失意義的片斷。然而,一旦廢止了象徵秩序,這些原本被拒絕的影像便自發地、隨機地從深淵中噴湧出來,構成作為純粹雜多的影像洪流。這洪流與精神病(psychosis)的世界十分相似(見拉康Seminar III):由於在病人的精神結構中象徵秩序已經崩塌(通過廢止「父親之名」來實現),沒有了篩選、壓抑與排除的機制,以致於對他而言,腦海中所見到的(各種碎片、混雜、幻象)即為「實在的」。當病人的整個想像領域以及其中的原始能指(類似於影像)在完全無中介(象徵秩序)的狀態下直接與真實界(外部)相連通,從這個意義上,病人的精神世界也就幾乎可以與真實界等同起來。藉助精神病人的例子我們可以嘗試理解,廢止了象徵秩序的電影也就成為了呈現純粹雜多的影像洪流的電影,呈現電影影像的真實界的電影。

觀眾在觀看《告別語言》的時候與電影影像的真實界相遇,與一個類似於精神病人的世界相遇。當年高達曾運用「跳接」的手法批判經典蒙太奇以過於流暢的剪輯來建構影像的白日夢。如今,在新的技術條件下,他同樣通過阻斷立體影像的連續性,來防止觀眾在觀看過程中不自覺地沉浸在由電影影像營造的模仿「現實」、營造「逼真感」的幻境之中。如果說立體影像將觀眾的注意力帶回到對於事物狀態的審視,因而在一定程度上具有阻斷敘事的功能,那麼,由一段一段孤立的立體影像所構成的不規則的影像之流不斷地在連接與中斷之間轉換,則勢必進一步強化這種阻斷功能。正當觀眾嘗試觀看一段立體影像,把握其影像細節,理解它與上一段影像之間的意義關係的時候,彷彿肆意而為的畫面跳轉則打斷了觀眾的觀看活動。如此反反覆覆的阻斷充斥於整部電影,觀眾的觀看體驗便不可能是和諧、愉悅的,也不可能投入到影像的白日夢當中。他們在平常觀看流行敘事電影時經由認同敘事語法而建立的均衡的、前後一致的主體性,在觀看《告別語言》的時候則因數不清的打斷和干擾而建立不起來。相反,觀眾不得不帶著一種斷裂的、不協調的、自我矛盾的「未成形的主體性(larval subjectivity)」,直接與電影影像的真實界遭遇。這無疑將觀眾,這些習慣於穩定的現實生活的正常人(the neurotic subject),突然之間拋進精神病人的世界,讓偶然性、不一致性、不穩定、不完整、不可調和的「真實」暴露在他們眼前。

在不順暢、不舒適的觀看體驗中,觀眾自然無法獲得那種遵從均衡原則的愉悅感(pleasure)。然而作為正常人,我們也終究無法在與真實界的遭遇中獲得深度精神病人的體驗,一種在廢止了象徵秩序之後直達真實界的越界的「痛快」(拉康稱其為「the jouissance of the Other/God」),而毋寧僅僅在電影散場之後停留於不解與焦慮之中。這種焦慮或許源於我們未必願意正視高達通過阻斷影像營造的白日夢來向我們提出的質問。而倘若我們沿著高達的質問,試圖回到「影像與真實」這個根本問題,並致力於構想一種越出現代語言學規範的電影影像本體論,那麼,我們首先要脫身於20世紀的將影像及其再現對象/象徵意義簡單地理解為一種能指和所指結構,進而展開影像詮釋學的電影影像理論。與此相反,新的影像本體論應該能夠處理上述象徵操作(意義生產)與真實界之間的拓撲學結構,從而通過對電影影像及其整套符號性/物質性操作的分析和揭示,達至對於「現實」的批判。當這套電影本體論得以建立,反過來,在電影創作中藉助電影影像來處理真實界的相關探索也將有望被理論化。

高達就站在兩個世紀交接的界線上。也許從一開始《告別語言》就已註定包含著不完善、不完整和不徹底。

第三部份 高達的界限,以及我們如何告別語言?

5.

《告別語言》中出現的兩個標題「1.自然界(la nature)」和「2.隱喻(métaphore)」向我們透露了高達的立場:他試圖將自然(事物本身)和語言運作相互對立起來。藉助這部電影,高達一方面追溯了自然的退場和超驗語言結構的崛起,另一方面則要探尋一條逃離語言、向自然界退卻的出路。而高達所設想的這條出路真的要把我們帶往一個「無語言之鄉」嗎?

電影法文名稱Adieu au Langage中的「Langage」指的是從各種個別語言系統,即「langue」(如法文、英文、中文)中抽取出來的具有最高普遍性的語言結構。如果說在現代語言學中「langue」和「parole」,即個別的「語言系統」(日常說話所遵從的具有規則和慣例的符號系統)和「言語」(在日常生活中由個別的人講出來的說話)是一組相對的概念,那麼這個具有最高普遍性的語言結構作為一種「語言」則更是言語的對立面。它首先是一個超驗的領域,因為它是所有個別語言系統運作的條件。它也是一個律法的領域,因為它關涉到那些掌管著所有可以被稱為「文化」的事物及其相互關係的律則。Langage,而非langue,恰恰是拉康精神分析理論在其發展的前期所要研究的主要對象。在Langage的層次上,語言展開了象徵界(the symbolic)的向度。《告別語言》宣稱要告別的就是這個具有最高普遍性和律法性質的、作為具體語言運作條件的語言結構。電影早段教授與學生們舉辦讀書聚會的場景顯示了上述態度。在這個場景,電影交代了「告別語言」之所以成為一個問題的時代背景:文字與書籍的沒落,移動智能終端與用戶介面的興起,同時也指明了從電影的立場來看真正需要被批判的對象:在當今歷史及物質條件下業已完全凌駕自然的超驗語言結構。

這個讀書聚會的場景呈現了由於技術、物質條件的不同所劃分出來的兩個世代(即教授與學生)之間從思維到資訊蒐集以及交流方式上的格格不入。在上一個世代的眼裡,目前無疑是一個人與人之間無法溝通的非人的時代,一個讓年輕人變得愚蠢、單調的反智的時代(對於法國高等教育的「困境」讀者可以參閱Bernard Stiegler近著,States of Shock: Stupidity and Knowledge in the 21st Century,2014,顯然,這個難堪的局面絕不限於法國)。桌面上堆滿了書籍,學生從中拾起一本,看看封面,順手翻動幾頁,隨即丟下。教授談起亞歷山大•索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn,1918–2008)的《文學研究中的實驗》(The Gulag Archipelago Abridged: An Experiment in Literary Investigation,I-III,1973–76)。他不忘告誡學生書本就在手頭,無需用谷歌來搜索。當他用拇指翻著書,不無嘲諷意味地發問「拇指可以做什麼」,坐在他身後與他相隔一段距離的女士正用拇指操作手機,全神貫注地盯著螢幕,貌合神離地回答著教授的問題,顯然並未意識到他的發問所指為何。此刻,她通過谷歌搜尋引擎查看了索忍尼辛的圖片。「食人魔在哪裡?」教授再次發問。接著畫面捕捉了另外兩個人通過各自的手機來交換資訊的一系列手部動作,其間兩人不發一言。隨著智能裝置的普及,終端與介面的興起,在人類漫長歷史中一直作為資訊記載、傳播以及人際交流媒介的語言勢必被這種新媒介衝擊、重塑(乃至淘汰?)——在操作智能裝置時發揮主要功能的拇指的地位反倒日益顯著。一方面,人際交往中的日常語言(言語)變得簡潔、淺白、表面化,另一方面,普通人所無法掌握的高度抽象的、系統化、技術化的「語言」則全面地宰制了人類的生活:發生在人類社會各個層次上的具體運作都以這個超驗的語言結構為條件。「食人魔把我們攥在手心。」畫外音一句彷彿無心的話點出了這個時代的本質。

教授良久舉起手機,將螢幕朝向他的學生(當然也朝向電影觀眾),以此來表示:「吶,我正在用你們熟悉的方式向你們講述」,似乎在今天不經由手機這個媒介對方根本無法接納資訊。螢幕上顯示著一本理論著作的封面,涉及雅克•依路(Jacques Ellul,1912–1994)。身為基督教無政府主義者,這位法國社會學家曾不遺餘力地批判科技對人性的暴政。「核能。轉基因技術。廣告業。奈米技術。恐怖主義。暴政早已被預言。」電影於是追溯了深諳超驗語言結構的人如何奪取權力、統攝民眾,其間科技,具體化為裝置和系統,如何成為超驗語言宰制人類生活的物質媒介,而這些媒介又如何與權力操作者合謀。1933年,現代電視系統在美國俄裔科學家弗拉基米爾•佐利金(Vladimir Zworykin,1888–1982)手上最終成型。這套系統的確立與現代政治宣傳機器的迅猛發展齊頭並進——希特勒(Adolf Hitler,1889–1945)於同年通過民主選舉上台掌權,之後他便逐步落實了納粹主義政綱。以此「事件」為轉折,在隨後的歷史進程中,民主制度信譽掃地,人的自然本質土崩瓦解。而這個歷史進程一直延續到今天移動智能終端與用戶介面的興起。

對超驗語言結構的忽視恰恰是依路「反科技暴政」理論的盲點。倘若我們不把科技,更確切地說,科技的物質體現(裝置、系統)與超驗語言結構統合起來思考,我們如何能夠理解在現代的歷史及物質條件下人類生活如何受到科技的宰制,每個人類個體的潛意識如何被語言所配置(「The unconscious is structured like a language」)?學生們開始朗讀:「在20世紀,被征服者不再是被軍事所征服,而是被政治意識形態機器所掌握」。「在現代國家,法律否認自身的暴力,否認自身作為國家機器,是一種作弊行為;而法律由自身宣佈自身的合法性,宣佈自身為法律,則是一種雙重作弊」。然而「作弊」如何可能,倘若沒有現代民主制度下的廣大民眾的首肯,並主動將權力讓渡給權威?權威無中生有、憑空確立又應該如何解釋,倘若我們不引入想像界(the imaginary)這個向度來理解想像對於象徵性運作的增補?儘管從人類文明伊始,象徵性運作就是構成乃至決定物質性運作的關鍵環節(象徵性運作就是物質性運作),但由象徵界支撐的整座文化建築無非是一個幻覺(fantasy),一個必須由人們的想像參與才能彌補其不足的虛構。而被象徵界,被這個幻覺所否認和排除的,則是那不可被象徵的赤裸裸的「真實」(the real)。人們因無法穿越幻覺而受到宰制。

如果現代人註定要身陷這個超驗語言結構所規限的被稱為「現實」的牢獄,那麼我們要如何逃離「現實」,如何告別「語言」?

6.

面對「我們如何告別語言」這個難題,高達在電影中試圖為我們指引一條出路。從他的設想中,我們看到了高達的界限。

高達為我們指引的首先是一條向自然界逃逸的出路。當畫外音談及法國大革命200年以後人類才發表對於保護動物權益的聲明,一條狗:高達的愛犬Roxy,出現在電影畫面。Roxy能夠遊走在城市與叢林之間,如同一位使者,引領觀眾從社會生活中脫身,復歸一種關於「自然」的想像。電影於是花了不少篇幅拍攝這條狗,提請觀眾去注視它——試著與狗四目相接,看著它在河邊濕地駐足、覓食、離去,在雪地裡打著滾清理皮毛……畫外音如此聲稱:「並非動物盲目,人類,被道德良知所致盲,才無法看見世界」。「什麼是外部?」,電影引用里爾克(Rainer Maria Rilke,1875–1926)的話:「這只有從動物的凝視中得知」,然後又借達爾文(Charles Robert Darwin,1809–1882)對布豐(Comte de Buffon,1707–1788)的引文來指出,與人類相比,狗具有更高尚的道德品質:「狗是唯一愛你比愛自己更甚的生物」。如果說人類的社會生活是一座牢籠,而就像電影中的兩對男女那樣,兩性關係總免不了陷入困局,那麼從狗的自然稟賦和道德品質中人們能否獲得啟示?電影提請我們放棄一種人類中心主義的視角,追隨著Roxy的蹤跡,向「前人文世界」的想像逃逸。而我們理想的生活就是活得像一條狗?

高達為我們指引的出路同時也是從科學與理性向神秘主義與非理性退卻,從當代向19世紀初(那個「後革命時代」)退卻。《告別語言》在開篇之際已經宣稱:「如果非思玷污了思想,那就是我們曾經享有過的最好時光。」我們能否不藉助語言來思考,而以非思為思,從而回到我們曾經享有過的最好時光?例如像狗一樣思考?Roxy凝視著湍急的河流。畫外音提及由河流顯示的真理:「水以深沉而莊重的聲音向牠訴說。因此Roxy開始思索:『它正試圖與我交談,就像它曾一直嘗試向上了年紀的人訴說。當沒有人傾聽的時候它就與自己交談。但它嘗試,一直嘗試將它的新知與其他人交流』。他們中的一些人從河流中學習到真理。」接著電影引述了莫內(Claude Monet,1840–1926)的印象派畫論來談可見與不可見之間的曖昧關聯:「河流仍然沉睡於迷霧之中。我們看它不比它看它自己清晰。這已經是一條河流。而那,又沒有更多可以被看見。我們所能看到的全部就是深淵。畫布上的那一點,畫出的不是我們所見的(因我們什麼也見不到),也不是我們看不見的(因我們必須畫出來的無非是我們所見),而是我們沒有注意到的。」這裡,電影呈現出水面上色彩斑駁的樹的倒影。高達似乎嘗試以這組影像捕捉印象派繪畫的神髓:含混,沒有輪廓。對高達而言,告別語言就是退入一種含混、流動、神秘的氛圍。電影在最後的部份穿插了多個關於「退卻」的段落:回望與青梅竹馬結伴穿越田野的童年歲月,重溫小時候靜靜聽完了故事還要一再追問「那是什麼」的好奇心與不滿足,緬懷用鵝毛筆在厚���的紙上寫字時發出的刺耳卻帶給人實在感的聲響,想像在某個湖畔度過大革命之後空出來的時間,重頭講述那個探討人的本質的恐怖故事,以及目睹浪漫主義詩歌在達至頂峰後默默退場。

到了電影的尾聲,畫面上出現了沃格特(A. E. van Vogt,1912–2000)於1984年出版的科幻小說《Null-A Three》(為三部曲的最後一部)的法文版封面:La fin du A。「Null-A」指「非亞里士多德邏輯」,即採用直覺和心靈感應展開的邏輯推理。在拋出一部「非語言(非思想、反敘事)」的、原本無需遵循邏輯的電影之後,在這裡高達似乎又打算為整部電影提供一種「非理性邏輯」的邏輯基礎。然而令觀眾更覺「荒唐」的則應該是最後出現的一段交雜著狗的叫聲與嬰兒啼哭聲的畫外音。「嗚嗚嗚」。乍聽之下使人誤以為是母親正在哄嬰兒。仔細辨別才意識到那其實是狗的叫聲。有人相信狗和尚未學會言說的嬰兒可以「對話」。電影以此作結,彷彿非要證明告別語言是可以實現的——只要我們保持在一種嬰兒般的前語言狀態,只要我們自生命的開端就與狗建立起緊密的關係,像狗一樣直白、真誠地交流(愛別人比愛自己更甚),從而得以避免跌入語言和人文世界的牢籠。高達得出結論:理解狗,愛上狗,成為狗!

像上文提及的那樣,從一開始這部電影就難免包含著不完善、不完整和不徹底。而高達所設想的告別語言的出路,也將他思想上的侷限和立場上的保守表露無遺。「向自然界逃逸」本不是高達的創見。我們暫且不去考究啟蒙思想家盧梭(Jean-Jacques Rousseau,1712–1778)如何配置「自然狀態」這個概念來支撐他關於人權、社會和教育的論述。就在電影試圖引領我們回去的19世紀初,作為英國浪漫主義文學代表的湖畔詩人們,如華茲華斯(威廉 Wordsworth,1770–1850)和柯勒律治(Samuel 泰勒 Coleridge,1772–1834),在他們的詩歌創作中就曾藉由彰顯一種對於「自然」的熱愛與崇尚來逃離大革命之後的社會現狀,維持一份自我內心的寧靜。通過將「自然」配置在與人文世界對立的位置,便彷彿有這麼一個叫做「自然」的領域可供人們從繁複、虛偽、殘酷的人文世界逃脫出來,回歸一種樸素、本真、和諧的「自然狀態」。然而,他們所描繪的「自然」恰恰是建基於人文的立場和價值來對自然展開的想像與虛構,而不可能是自然本身——自然的骯髒、暴力和恐怖,自然所包含的偶發性、不穩定、不可調和的衝突,換句話說,自然的「真實」,則被對於自然的人為想像所否認。從這種將自然配置在人文的對立面的操作上看,高達在這部電影中所設想的向自然逃逸的出路與湖畔詩人的浪漫主義詩歌對實際處境的逃避別無二致。現代人需要「自然」,需要有個純潔、乾淨、安寧的地方可以回去,就和人們需要在現實生活中配置一座代表童真與幻想的迪士尼樂園一樣。至於樂園中的資本主義生產方式與樂園外邊其實沒有什麼不同則無人理會了。

如此一來,所謂「科技對人性的暴政」這樣的論調也就變得十分可疑。顯然,反科技暴政的論述只有首先將科技與人性如同人文與自然那樣相互對立起來,虛構出一種「自然的人」,或者說「人的本真狀態」,然後才能批判科技的暴政如何損害、異化、宰制了這種「自然人性」。事實上,我們與其質問科技如何對人性實施暴政,還不如思索在特定的歷史及物質條件下科技聯合超驗語言結構如何決定了主體的運作,如何決定了主體對於「現實」的配置。而類似於反科技暴政的論調對於人的「自然根源」的虛構,那些宣稱人類應該從受到語言支配的繁複、沉重的文化世界回歸單純、和諧的孩童世界的論調也同樣虛構了一個「生命原點」:前語言狀態。似乎那是一個非理性的、含混的、無罪的氛圍,是人們通過退化可以回去的起點。可惜這條通過回到前語言狀態來逃離語言牢籠的出路也是不可行的。因為人類的每個個體早在降生之前就已經被拋進了語言之網——父母對腹中胎兒的命名已經預設了個體的意義,將其納入總是先於個體存在的象徵秩序。同時,每個個體至死,甚至在死後都無法從語言之網逃脫——個體生命終結之後仍難免被象徵秩序記錄、管理和述及。因此,不存在前語言狀態。而語言就是人類永遠揮之不去的他者。

無論預設人類的「自然根源」還是追溯個體的「生命原點」,以一個虛構的起源替代那個永遠已經失去的起源(das Ding)來作為我們從實際處境中逃逸的路線不過是企圖逆轉一個不可逆的進程:從已經進入象徵秩序的狀態(這由正常地超越伊底帕斯情結來實現)回到前伊底帕斯階段,回到與母親尚未分離的「完滿至福」:迷戀起源,就是迷戀母親。殊不知那個永遠已經失去的起源有著一副恐怖莫名的面孔,若真能跨過那不可能跨過的距離與之重逢,個體的精神世界不但無法享受平衡與圓滿,反倒會因無法承受這副面孔的真相而徹底崩壞。所謂向著起源退卻不過是一種誤認, 一種妄想,一種老年人的懷鄉病。高達為我們設想的告別語言的出路在現代人所面臨的實際處境面前只能如煙似幻、軟弱無力。無論退化為孩童,抑或狗,抑或其他什麼物件,又或者通向神秘主義的混沌,都無法從語言的牢籠中脫身。「無語言之鄉」從一開始就不曾存在,因而也就不可能成為我們未來的家園。這條逃逸路線的無法成立讓我們看到一位20世紀電影大師的極限。儘管高達以其在電影史的地位,到了電影創作的晚期仍甘願冒著失敗的風險,在新的技術條件下繼續開展對於電影影像的實驗性探索,但他的立場和思想,更確切地說,思考的方法和思維的框架,卻沒能跨出上個世紀的侷限:高達確認了存在著語言的外部卻最終無法找到思索和處理這個外部的有效方法。高達仍舊是上一個世紀的電影大師,儘管他就站在兩個世紀交接的界線上。而《告別語言》從一開始就是一場不完整的實驗,彰顯著一種不徹底的激進,歸結於問題未能解決的不完滿。

如果高達的「逃逸」與「逆行」的策略無法引領我們脫出語言的牢籠,那麼,我們所說的「告別語言」指的是什麼?我們又如何以告別語言來告別一個世紀?

結語 從語言哲學邁向新唯物論

在本文開篇我們聲稱要與一個「語言的世紀」告別。那麼20世紀之所以是一個哲學隸屬於語言的世紀,一個哲學思考逃不出語言牢籠的世紀,其真正含義就應該首先得到更為確切的解釋。近代以來,科學逐步奪取了人類知識體系中的權威地位,取代哲學,幾乎獨佔了把握世界基本架構、理解人類活動及社會組織的根本任務。面對哲學在原本由它掌握的各個知識領域全面潰敗的處境,哲學家於是不得不選擇退守語言這個最後的「堡壘」,專注於「語言概念的思辨與分析」這一塊仍可以交由哲學家合法管理的領地。當哲學與科學的談判敲定了彼此的權界,哲學轉向成為一種所謂「語言哲學」也就自然完成了。這也就是20世紀英美分析哲學家聲稱「語言之外沒有世界」,放棄語言以外的研究領域的歷史條件。以致於在20世紀,對於許多哲學家來說,哲學思考歸根結底就是對語言的思考,哲學就是語言哲學。

另一方面,西方哲學發端於本體論,其自身的發展從宏觀上看可以被視為由本體論轉向認識論,再由認識論轉向語言哲學的過程。在這個漫長的思想運動中,哲學家從思索本體論問題(古代),到質問思索本體論問題的認識論條件(近代),再到確認語言作為思維的中介已經從根本上規限了一切哲學活動(20世紀),鋪展出一條西方哲學史發展所必然要經歷的演進脈絡:沿著這條脈絡一路反思,哲學家畢竟要意識到一直被哲學思考所忽視的「第三項」其實在整個運作中發揮著決定性作用,而以往被誤認為是根源的「自主性」只不過是這個運作的效果或者功能。在重新思索這個「第三項」的進程中,藉助現代語言學的研究成果,「結構」的概念被提出,法國結構主義思潮應運而生,「主體是結構的效果(The subject is the effect of structure)」成為思潮的一個具有綱領性質的哲學聲明:顯然,這裡的「結構」首先是一種語言的結構。語言,更確切地說,語言結構和運作,成為「限定」和「條件」。經過一段更為激進的開展——這個階段被美國學界稱為「後結構主義」,直到20世紀末,思潮的後續理論家即使已經意識到語言的「外部」,即無法被語言表述的「過剩」,卻仍舊將語言(論述)設置為一個不可逾越的「極限」而放棄對這個外部的直接處理。

毋庸置疑,20世紀西方哲學的語言轉向是哲學史的一個具有關鍵意義的進展。然而這個進展卻同時為哲學自身鑄造了一個語言的牢籠,致使哲學家將不可言說的過剩排除在哲學思考之外,放棄了對這個外部進行形式化的工作——這項工作直接被語言哲學配置為不可能。當語言成為限定與條件,隨之蔚然勃興的就是話語、文本、詮釋、遊戲、差異等等彰顯建構與不確定性而否認普遍真理與哲學體系的概念。而將語言哲學的語言決定論推演至極,就必然會得出「哲學已死」的結論:一切話語都是建構,一切真理都是效果。在20世紀末哲學和思考的癱瘓狀況與一種所謂「後現代社會」的意識形態相互耦合,則進一步形塑出「歷史終結」、變革已然不可能的假像,在目前科技條件下強化了人類社會正不斷「去物質化」、去歷史實在性的錯覺,最終支撐起讓現代人心甘情願地安居其中的「現實」,即一個「唯心主義世界(idealist universe)」,一個宰制現代人的幻覺:「食人魔把我們攥在手心」。而只有認識這個幻覺,我們才能夠理解「語言牢籠」的真正含義,理解無法脫離語言牢籠意味著現代人正身陷一種怎樣的困境。

為了直面我們這個時代的精神疾病與思想的無能,我們必須與一個「語言的世紀」告別。正如上文提及,如果真有一種所謂的「當代哲學」,那麼它就必須首先回答:哲學思考如何能夠從20世紀的語言牢籠中脫離出來,而它的首要任務就是破除整個「唯心主義世界」,帶領現代人穿越幻覺。否則,也就無所謂「當代哲學」。藉此,我們可以定立當代哲學的門檻。

當代哲學必須是一種新的唯實論(realism),即必須有效地處理被語言哲學排除的過剩,處理語言的外部,更確切地說就是通過哲學的形式化程序對「真實(the real)」進行有效的處理。在這一點上,我們可以看到20世紀語言哲學與當代哲學的根本分野。與此同時,當代哲學必須是一種新的唯物論(materialism)。這種新唯物論首先必須是辯證的,即必須在已經充分吸納德國觀念論遺產(特別是黑格爾哲學)的基礎上理解物質實體與語言概念之間的辯證運作,理解物質與觀念之間的纏結關係,因而可以批判一切天真的唯物論,一切對於「物質」的形上學式的迷戀。其次,這種新唯物論必須重新確認歷史實在性,在每一個具體處境與「真實」遭遇,以恰當的哲學程序和有效的分析技術處理「真實」的問題。換句話說,新唯物論哲學就寓於各種作為具體操作的實踐過程本身。最後,在有效處理「真實」的問題的基礎上,新唯物論肯定變革的可能,投身一種關於「新」的政治學。

在當代哲學的建立過程中,我們還必須重啟哲學與科學的談判,一方面重新確立哲學的可能性與必要性(無論是以「哲學」還是「非哲學(non-philosophy)」的進路),也就是重新肯定普遍真理和哲學體系,通過不斷改進哲學程序和分析技術來處理那些曾一度被哲學排除、而因此反過來亦顯示出哲學的無能的課題:如從真正意義上處理「多」、「偶發性」、「不可調和」等問題,另一方面則重新配置哲學與科學之間的關係,既不是把哲學的疆界向科學拱手相讓從而退守最後的堡壘,也不是不斷地把新的科學模型套用於哲學思考以求自我延續。當代哲學應該在數學、物理等科學領域的當代發展中確認哲學思考和真理產生的條件,而科學則應該將一些它無法勝任的課題交還給哲學——例如關涉到「現實」與現代社會運作方式的課題,又或者「真實」與倫理學的課題。

最後,我們需要解釋我們所說的「告別語言」究竟指的是什麼?在當代哲學的問題域裡,語言並非變得不重要,也並不能被我們簡單地告別或者拋開不顧,相反,語言依然佔據著舉足輕重的位置,只不過它必須在新的條件下被重新配置到哲學程序當中。換句話說,我們並非要通往一個無語言之鄉,告別語言,脫出語言的牢籠,指的是告別把語言設置為思想極限的整套方法論和思維框架。那麼我們如何一方面確認語言作為限定和條件(即吸納20世紀哲學的遺產),而另一方面又不至於身陷語言牢籠而無法觸及物質和真實?拉康的精神分析理論為我們提供了範例:以拓撲學為條件的分析技術,真實界、象徵界、想像界三環相扣的基本分析框架。拉康的精神分析理論不是傳統意義上的哲學,而閱讀拉康卻是我們建構新唯物論哲學所必須經歷的入門訓練。拉康的精神分析理論不是一種語言決定論,因為它在承認主體是語言結構的效果同時也為主體脫出語言的限定開闢了一條相當激進的出路,成為構想一種新的、關涉到變革的主體理論的條件。而這條激進的、直面限制進而逆轉限制的出路恰恰與高達企圖向自然、孩童及神秘主義逃逸的出路背道而馳。拉康的激進顯露出高達的缺失。然而高達的電影《告別語言》必然有其歷史地位並且註定會在往後逐漸被人們所確認:它在一個關鍵的時刻樹立起位於兩個世紀之交的界標,標誌著語言哲學向當代哲學的轉向。站在這個交接的位置,我們以告別語言來告別一個世紀,以構想一種新唯物論來展望哲學在21世紀的任務。

Exceeding the Sexed Materiality

Can Judith Butler’s Exposition of the Discursive Limits of Body Settle the Matter of 『Matter』?

LAI Tsz Yuen

About the author

Lai Tsz Yuen, Ph.D. Candidate, Department of Humanities and Creative Writing, Hong Kong Baptist University, research topic: French mathematical structuralism (Bourbaki, Lautman, Deleuze, Badiou) and the realist/materialist turn of contemporary philosophy. Author of Topography: 12 Interviews with Contemporary Art Institutions in Hong Kong (Hong Kong: Exterior Culture, 2011).

Introduction

By exploring the limits of the discursive construction of matter/body and explaining the way the materiality of sex is forcibly produced and materialized, Judith Butler in Chapter One of Bodies that Matter: On the Discursive Limits of 『Sex』 (1993) explicates her major idea that (1) not only 『gender』 but even 『sex』 is discursively constructed by the force of its normative and regulatory ideal, and (2) matter has been produced and materialized in terms of a certain highly gendered regulatory schemas from the start of the history of western metaphysics. Against popularized constructivism that simply claims 『everything is constructed』 and so misreads her theory as a promotion for the idea that one’s gender and sex can be chosen and altered freely, Butler reintroduces the problem of 『materiality』 into poststructuralist discourse, rethinks the meaning of 『construction』, and provides, by citing Luce Irigaray’s critique on the exclusion of the 『feminine』 in western philosophy, a studies of the condition and the operation of the formulation of matter in philosophical deployment and an illustration of its topological model: any formulation must be sustained by an exclusion as its constitutive necessity. This model reveals that there is a materiality which has been excluded and becomes the outside of the system while simultaneously it enables the operation of the system and thus is 『internal』 to it as its precondition. Here, Butler has successfully discovered an 『excess』 as 『something』 which is unformulable (undesignated and unthematized), unintelligible (uninstrumentalizable and disruptive), and thus beyond the heterosexual matrix and the regulatory constraint. However, limited by her poststructuralist thinking which is conditioned by the linguistic turn, Butler believes that matter can have no status outside the discursive construction and to approach this unpresentable excess becomes impossible. Therefore, she stops at the limits and is not able to think beyond the 『sexed materiality』. By affirming this excess, we question: Can Butler’s exposition of the limits of discursive construction of matter settle the matter of 『matter』?

1. Judith Butler’s Problematics in Bodies that Matter

In the beginning of the 『Preface』 of Bodies that Matter: On the Discursive Limits of 『Sex』 (1993),[i] Judith Butler indicates the difficulty of considering the materiality of body: bodies resist to be fixed as simple objects of thought and the movement of the boundary of bodies seems to be essential to the matter at hand. To rethink and clarify some ideas of her last book Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990) such as that genders, as the effect of productive constraints, are constructed and performative, and to push the discussion further by questioning how these productive constraints and norms produce and stabilize not only the effects of gender but the materiality of sex, Butler introduces the main concern that excites her writing of this book: the limits of our consideration of the materiality of body. This limits is exactly the discursive constructions as the constitutive or productive constraints of body, without which the thinking of body becomes impossible ― 『we might suggest that bodies only appear, only endure, only live within the productive constraints of certain highly gendered regulatory schemas』.[ii] Here, Butler mentions a decisive theoretical apparatus of this book, that is, a topological model that reveals an excluded, illegible, but necessary domain. This domain is also produced by the constraints and haunts the domain of the intelligible matters/bodies 『as the spectre of its own impossibility, the very limit to intelligibility, its constitutive outside』.[iii] This introduction is foreshadowing her following studies of the condition (the limits) of and the operation (the discursive constructions) in the thinking of matters/bodies. With this problematics, Butler’s studies is not to argue that there is no prediscursive and non-constructed 『sex』 or to merely claim that sex is always already gendered and constructed, but to exposit the way the materiality of sex is forcibly produced, and thus she asks:

『What are the constraints by which bodies are materialized as 「sexed,」 and how are we to understand the 「matter」 of sex, and of bodies more generally, as the repeated and violent circumscription of cultural intelligibility? Which bodies come to matter—and why?』[iv]

Following above problematics, Butler’s critical attitude manifests in three aspects in the 『Introduction』 of the book: (1) she is critical to the stand of the popularized poststructuralist or constructivist theories that superficially claims 『everything is constructed』, and urges for 『a rethinking of the meaning of construction itself』;[v] (2) along with the rethinking of construction, she reintroduces the fundamental and also troublesome problem of 『materiality』 into poststructuralist discourses and puts effort on an exposition of the limits of the discursive construction and materialization of matter;[vi] (3) she acknowledges the crises, instabilities, incompleteness, and the exclusions which are necessarily contained in the process of construction and materialization (of 『sex』, for example), so as to affirm possibilities of the critical agency and the disruption of the constraints (the heterosexual matrix, for example).[vii] By criticizing constructivism (in its usual sense) together with its conceptions of 『construction』 that has slipped into linguistic monism or determinism, Butler proposes a rethinking of construction with a return to 『matter』, while this return shall elucidate that, on one hand, 『matter』 is a process of materialization that both 『stabilizes over time to produce the effect of boundary, fixity, and surface we call matter』 and destabilizes itself in the course of this reiterative process; and on the other, it is the productive and materializing effects of the 『regulatory power』 that both forcibly produces, materializes matter and makes the thinking of the materialization of matter possible.[viii] In this sense, construction does not mean an interpretation that constitutes the matter, but means a materialization of the matter by the force of the regulatory power to the extent that matter can have no status without this construction. Therefore, 『discourse is formative』 means that 『there is no reference to a pure body which is not at the same time a further formation of that body』.[ix] This reveals the condition or limits of the discursive construction of body. Following Butler, in the case of the construction and materialization of 『sex』, the questions now shall be: 『Through what regulatory norms is sex itself materialized? And how is it that treating the materiality of sex as a given presupposes and consolidates the normative conditions of its own emergence?』[x]

2. The Sexed Materiality: Thinking the Matter of 『Matter』 at the Limits

One of Butler’s main ideas in Bodies that Matter is that materiality is sexed. Taking 『nature』 for example, it has been covered over by the figure of the blank and lifeless page, the dead site, or the surface for inscription that requires the social to act on and invest it with parameters, meanings, and values. This figure 『misses the point that nature has a history, and not merely a social one, but, also, that sex is positioned ambiguously in relation to that concept and its history』.[xi] But what about 『sex』 this 『troubled terrain』 itself? Through what regulatory ideals or norms is 『sex』 constructed and materialized, and how does this process of construction and materialization of 『sex』 operate? In 『Chapter One: Bodies that Matter』, Butler asks, 『how and why the materiality of sex is understood as that which only bears cultural constructions and, therefore, cannot be a construction?』[xii] When we are searching for such a prediscursive ground, the 『irreducible』 materiality (in order to demonstrate sexual difference, for example), we only realize that 『matter is fully sedimented with discourses on sex and sexuality』.[xiii] The materiality of sex is constructed, but the meaning of construction here must be distinguished firstly with the idea that such construction ontologizes and fixes a constitutive power as indisputable so that critical agency becomes impossible, and secondly with either poststructuralism that reduces all materiality to the linguistic or naïve materialism that presupposes materiality as the necessary starting point.[xiv] Here, what Butler concerns is the limits of the signification/formulation of matter: the priority of matter is posited and signified through signification; and thus signification is the productive, constitutive power, while the matter is its effect, which is delimited and contoured by it. She indicates that materiality is bound up with signification from the start, and materiality may be said to appear only under the condition of language such that 『to have the concept of matter is to lose the exteriority that the concept is suppose to secure』.[xv] At this limits, Butler discovers an 『outside』, an 『exclusion』, which, paradoxically, has also been posited as the 『inside』, the 『precondition』 of the signification/formulation of matter. This topological model can be found, thanks to Luce Irigaray’s citation and interpretation

評論