電影訊息

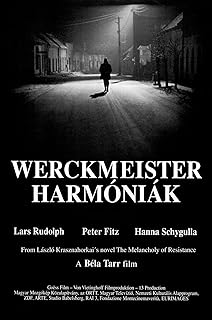

鯨魚馬戲團--Werckmeister harmoniak

編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

鲸鱼马戏团/残缺的和声/和睦相处

導演: 貝拉塔爾 Agnes Hranitzky編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

電影評論更多影評

2016-04-04 17:10:31

貝拉·塔爾的電影(外一篇)

在《鯨魚馬戲團》開頭,在小酒館搬演的天體運行,極好地說明了貝拉·塔爾電影的核心。表面上是藉由現實中人來扮演宇宙天體的運作,一個安置於某個匈牙利小鎮的滑稽趣事,實則已經超越於此,成為詮釋塔爾電影藝術的一個像徵。之前,我們已經提及,貝拉·塔爾電影的幾個關鍵詞:唯物體系、精神性。此處,即便是最富有情緒的人此刻也剝離了情感,作為行星的象徵,凝固成物;而電影中不斷固化的物則與廣袤的宇宙天體相互貫通,通過音樂得以昇華。

情感的剝離,心理時間的消失,都是為了完成一個由物組成的物理空間。我們可以去看看發生在《鯨魚馬戲團》中四次音樂的響起,都是在上述邏輯下展開。第一次是酒館遊戲快結束之時,音樂第一次響起,一種貫通宇宙的精神躍升,對應於之前人凝為物的邏輯;第二次是男孩去看鯨魚之時,鯨魚以死亡之軀出現於影像中,同樣是物的展示;第三次,當群眾在醫院暴動之時,鏡頭轉至一個骨瘦如柴的老人,音樂再次響起,人漸於物化的邏輯:衰老不正是肉體的逐漸物化?還有最後當音樂家去看殘留在廣場上的鯨魚之時,是對第二次音樂響起的回應,精神性得到最後昇華。

沒有情感或宗教,觀眾所體驗的是由物所完成的不斷外擴乃至宇宙的唯物法則,這種如數學般堅實又抽象的情緒對應著一種沉思:我們頭上的燦爛星空,而非心中的道德法則。而這一點,正是貝拉·塔爾電影的關鍵所在:一個遍佈泥沼,趨於毀滅的社會其所引起的不再是理應停留於現實層面的道德法則,而是作為渺小個體的所處身的神秘宇宙。當電影最後,小鎮的人民開始舉行暴動,踏著整齊步伐前進的群眾是以類似分子的方式運動,及至結束之時的魚貫而散也充滿了布朗運動的隨機性。

不再有善與惡、正義與非正義的價值取向,人民如同塵世間的粒子在作機械運動。當鏡頭以一個綿長的時間對準人物如一的動作,這些人物也就開始物化,他化身為自身的軀體,融進天地間的物理法則中。毀滅是自發的過程,如同熵增原理。

情感的剝離,心理時間的消失,都是為了完成一個由物組成的物理空間。我們可以去看看發生在《鯨魚馬戲團》中四次音樂的響起,都是在上述邏輯下展開。第一次是酒館遊戲快結束之時,音樂第一次響起,一種貫通宇宙的精神躍升,對應於之前人凝為物的邏輯;第二次是男孩去看鯨魚之時,鯨魚以死亡之軀出現於影像中,同樣是物的展示;第三次,當群眾在醫院暴動之時,鏡頭轉至一個骨瘦如柴的老人,音樂再次響起,人漸於物化的邏輯:衰老不正是肉體的逐漸物化?還有最後當音樂家去看殘留在廣場上的鯨魚之時,是對第二次音樂響起的回應,精神性得到最後昇華。

沒有情感或宗教,觀眾所體驗的是由物所完成的不斷外擴乃至宇宙的唯物法則,這種如數學般堅實又抽象的情緒對應著一種沉思:我們頭上的燦爛星空,而非心中的道德法則。而這一點,正是貝拉·塔爾電影的關鍵所在:一個遍佈泥沼,趨於毀滅的社會其所引起的不再是理應停留於現實層面的道德法則,而是作為渺小個體的所處身的神秘宇宙。當電影最後,小鎮的人民開始舉行暴動,踏著整齊步伐前進的群眾是以類似分子的方式運動,及至結束之時的魚貫而散也充滿了布朗運動的隨機性。

不再有善與惡、正義與非正義的價值取向,人民如同塵世間的粒子在作機械運動。當鏡頭以一個綿長的時間對準人物如一的動作,這些人物也就開始物化,他化身為自身的軀體,融進天地間的物理法則中。毀滅是自發的過程,如同熵增原理。

評論