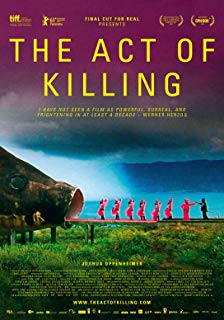

杀戮演绎/杀戮行为/杀人一举(台)

![]() 8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

8.2 / 29,569人

115分鐘 | 159分鐘 (extended version) | Germany:95分鐘 (TV version) | Finland:96分鐘 (TV version) | Taiwan:1

演員: 安華剛果 Herman Koto Syamsul Arifin Ibrahim Sinik

2016-04-07 19:12:52

吃人筵席

************這篇影評可能有雷************

第一次聽說這個電影是在一個下午,媽媽一邊開車一邊對我說當年印尼屠殺華人的殘忍歷史中國人大都不知道,最終還是一個美國人首先把這件事拍成了電影展現在世人面前,這是我們國家和民族對歷史的漠視與忘卻。當時聽到媽媽講的大屠殺故事,感覺很觸動,但直到真正看到這部電影,我才感覺到了一種發自心底的震顫

影片開頭,我一度不明所以,不知道那個叫安瓦爾的老人是個什麼角色。他有黝黑的皮膚,除額頭外面上沒有很多皺紋,若不是因為他花白的頭髮,我甚至看不出他已是一位年過七旬的老人。他看起來很健康,精力充沛,就像我們日常所見的那種精神矍鑠的老者一樣。但幾分鐘後,就是在這樣一個老者嘴裡,我所聽到的話讓我忍不住打了個冷顫「剛開始我們把他們打死,就在這兒。但血太多,清理起來太難聞。於是我們發明了這個,又快,又不流血。」他所引以為傲的發明,是木棍拴著細鐵絲做成的簡易機關,用以勒住人的脖子,使之窒息而死……

之後,這個老人和他的朋友們「不辭辛苦」地帶著我們到各種不同的場景,講述他們各種殺人的方式,和群眾演員一起,表演出各種血腥暴虐慘絕人寰的場面,令人唏噓不已。我終於漸漸明白,這個看似溫和的老人,是一個背負著一千多條人命的殺人狂魔。其中有這樣一個場景,他們找來五戒青年團的成員和當地的群眾,一起示範他們燒共產黨人的房子,把孩子們拴在樹上然後屠殺他們父母的場景。雖然只是一場表演,但也已足夠震撼。那些中年婦女哭叫著,嘶啞著嗓子歇斯底裡的哀求著,吶喊著,卻仍只能眼睜睜地看著自己的孩子被搶走,殘忍地擲在地面上。男人們反抗者,退卻著,卻仍免不了被拖走,被屠殺,鮮血四濺的結局。孩子們撕心裂肺地大喊著爸爸媽媽,卻被硬生生地從父母懷中扯開。他們睜大了雙眼,彷彿不敢相信這樣的殘酷事實,彷彿要死命地掙脫束縛他們的黑手與戲弄他們的命運……「Cut,cut,cut!」「導演」(當年的屠殺者)的聲音試圖把演員們拉回現實,可只是徒勞無功。那些孩子們大哭著,眼淚像斷了線的珠子,擦不淨,止不住。有的女人暈倒了,表情僵滯。男人們還好,只是大口地喘著粗氣,試圖使自己平靜下來。而安瓦爾,這個曾經真正去屠殺,去焚燒,去搶掠的人,只是默默地看著,默默地踱步。他找不到一個可以落腳的地方似的,不斷四處徘徊著,終於找了個樹幹,無力地坐下,神情落寞。他在剛剛曾試圖安慰一個哭泣的姑娘,可是失敗了,他把那個姑娘的頭攬到自己懷裡,輕拍著,可姑娘只是哭著。

觀影的講廳裡,一片沉默。我心裡在說,這只是表演。是的,只是表演,便能使演員們痛苦如斯,使觀眾們震撼如斯,那真實的場景呢?處在真實的殺戮中的人們呢?那100萬「共產黨」,無論是印尼人還是中國人,他們當時有多害怕,多無助,多痛苦,多絕望,我們又怎麼能感同身受呢?

1965年,我們有30萬同胞葬身於這個濕熱的泛著腐臭味道的島國。他們曾經背井離鄉,不遠萬里地來到這裡。曾經櫛風沐雨,篳路藍縷地建立起自己的家園,可這來之不易的一切,卻被如此輕易地摧毀了,被如此不屑地踐踏了,家園如此,人格,尊嚴,生命亦如是。

而事到如今,逝者已矣,在2016年的今天,我們所能做的,只有反思。為什麼,為什麼這種原始而愚昧的事情可以發生?為什麼,為什麼那些雙手沾滿鮮血的人可以如此自豪地向我們講述他們黑暗殘酷的過往?為什麼,為什麼在印尼這群惡魔卻仍被視為英雄,作為後代的榜樣和國民的標竿?為什麼,為什麼這場毫無意義卻讓印尼損失慘重的政治鬥爭卻仍被該國的主流媒體大肆正面宣傳報導?為什麼,為什麼受害者仍舊不敢提及那段荒謬而慘痛的往事而害人者仍然把持大權招搖過市耀武揚威?又為什麼,為什麼那些害人者,那些殺人魔,與我們,與我們這些站在道義的制高點上譴責他們、痛斥他們的人如此相像?

這一切,或許可以用四樣東西來解釋——利益,自私,無知與人性的怯懦。

是的,就是這四樣,這屠殺共產主義者的偽階級鬥爭其實與意識形態無關。意識形態屬哲學範疇,而哲學是指導人生活得更好的學問。因此,按我淺顯的理解,這種反人類的大屠殺絕不是為了捍衛某種思想或價值,而是以意識形態為幌子的攫取利益的饕餮之筵。

通過這場屠殺,蘇哈托借反共之名大肆掃除前總統蘇加諾的勢力與向美國示好,從而鞏固自己的統治,這是蘇哈托的利益所在。而軍方則是通過屠殺和血腥鎮壓來樹立權威。在蘇哈托的軍事獨裁政

權中,無論軍方還是蘇哈托本人都獲得了至高的權力和巨大的財富。這場屠殺最底層也是第一線的執行者,那些地痞流氓,也獲得了自己的利益。譬如安瓦爾所說,他們又可以看美國電影並通過倒賣電影票賺錢了。當然,這只是一個小小的方面,這些流氓在屠殺中獲得的遠不僅僅是錢財,還有權勢,地位和「尊嚴」。從電影上安瓦爾家庭的擺設中可以看得出他的生活殷實富足。從他的社會活動看,他並不像一個被人鄙夷的流氓,倒像一位「德高望重的老一輩革命家」,作為嘉賓做客電視節目,給年輕人們演講作報告,儼然一位受人尊敬的成功人士。而他的各路朋友現在也都身居高位,這都是當年的屠殺留給他們的遺產……是啊,一個地痞流氓有什麼意識形態的信仰可言呢?這一切一切的慘劇,從一開始就是為了利益,其結局也是惡人內部的利益瓜分,可笑而可悲。

即便利益已經給了這些人作惡的極大動機,意識形態已經給了這些人殺戮的完美藉口,他們還缺一樣東西——一種類似於麻醉劑的東西,畢竟任誰都很難做到殺人如麻不眨眼,滿手鮮血不顫慄。而這樣給他們恐怖的勇氣的東西就是一種偽信仰——偽愛國主義。這種偽愛國主義的形成很簡單,不像堅定於共產主義的正牌總統蘇卡諾,蘇哈托作為一個僭主,只有推翻共產主義才能掃除蘇卡諾的勢力,這樣他就面臨一個問題,失去了意識形態的捆綁性吸引力,他拿什麼來說服群眾?於是像多數威權主義者一樣,他只能通過灌輸恐懼、向忠實的合作者給予獎勵和生成竊盜統治這般的混合手法來維繫其統治。(Sondrol, P. C. Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner. Journal of Latin American Studies. 2009, 23 (3): 599. doi: 10.1017/S0022216X00015868)一旦作為官方領導人的蘇哈托採取了這種方式來對付共產黨,就相當於把這種反共暴行合法化,加上媒體的大力宣傳,屠共儼然成了一種「愛國行為」。而群眾又都是無知的,於是輕易地被這種思想所蒙蔽,被這種黑暗的力量攫住了魂魄。就像對邪教的迷信可以使教徒們做出極端恐怖的事情一樣,在那時的印尼,邪教成為了國教,於是所有國民都處於一種亢奮的癲狂中,磨牙吮血殺人如麻也就順理成章了。至於這些劊子手現在高調而驕傲的炫耀,像影片中所演的那樣,他們驕傲地說自己是流氓,說流氓一詞來源於英文的「free men」,是自由的人的意思。他們之所以以被稱為流氓為傲,以祖國的保衛者自居,有的人其實是出於人性的怯懦。正如以安瓦爾為代表的這類人,他們表現得越是驕傲,內心就越是自悲;他們粉飾得越是正義,內心就越是愧疚;他們顯示得越是勇敢,內心就越是害怕……正是因為他們無法說服自己,不能心安理得地認為自己所做的一切是正義的,他們才只得用這種方式麻痹自己,歪曲歷史。但午夜夢迴的時候,他也會顫抖,會看到自己曾罔顧的那些生命……

自然,也有些人,就像安瓦爾的朋友阿迪,他們完全不以其惡行為恥,反而真心以之為榮,這完全是因為無知。他們對自己所做的事無知,同樣,也沒有去搞明白事實的想法。他們樂於無知安於無知且自以為是。他們認為站到了權利和財富的高點上自己便是成功的,值得尊敬的,但其實他們只是比一般人更愚蠢,更瘋狂,更殘忍,又恰好生在了一個同樣愚蠢瘋狂而殘忍的國度,僅此而已。也正是因國家如此,這些人才成為了國家的英雄。因為這個國家還沒有做好認錯的準備,還沒有正視歷史的智慧與決心,所以媒體才會繼續作為其傳聲筒,以讚美的語調歌頌這段可笑的歷史,而受害者及其後代才會繼續被這種集體暴政所壓制,反抗不得。

接下來,是我們所要反思的最後也是最重要的一個問題。我們,和那些殺人犯的區別在哪,共同點又在哪。這種恐怖的事情絕對不止印尼發生過,法國的聖巴托羅繆之夜,蘇聯的大清洗,還有中國的文化大革命都如此不同卻又如此相似。想當年,也就是1965年之後的1966年,文革開始的年份,那時的中國絕對比印尼好不了多少。事情如此相似,少數人為了權勢利益煽動大眾一起做一些殘暴血腥而無恥的事情。以一些人的無妄犧牲換取另一些人的齷齪利益。這種事絕不止於歷史,在我們的現實生活中,到處都有它的影子。在言論比較自由,相對民主開放的今天,我們以為自己清醒了,可誰又真正擺脫得了媒體與輿論的引導?誰又能真正做到眾人皆醉我獨醒,不隨波逐流不與世俯仰,堅持獨立之精神與自由之思想?我們還是會因為無知很容易地被少數人操縱成為他們牟取利益的工具,我們還是會為了自己的利益去傷害別人,我們還是會因為怯懦不敢說不。

雖然這一切沒有釀成1965年那樣的滔天大禍,但卻也造成了很多冤枉,很多委屈,很多錯誤。就像我曾經在國內媒體的引導下差點把一個正直的,因為人民服務而觸動強權者逆鱗的律師寫進我作文的反面典型里,這是件很小的事,但卻讓後來知道真相的我很愧疚。我可以說這不怪我,畢竟我也沒有做什麼直接傷害到他的事情,可是真正追究起一樁冤案,每個聽信謠言並以訛傳訛的人不是都有責嗎?

因此,在當權者所把持的輿論的引導下懵懵懂懂的我們現在來批判那些在當時的當權者的領導下傷害別人的罪人也不過是一種五十步笑百步罷了。與他們一樣,我們很多人也在因了自己的無知而對他人的苦痛冰冷漠視,也在為了自己的利益向他人的傷口殘忍補刀。即使最終知道了真相也沒有勇氣說出,理由是以一己之力無法扭轉乾坤,殊不知這只是一個拙劣的藉口,因為在說出這句話之前大部份人甚至都沒有試圖去改變過現狀。

所以,最可怕的往往不是一個人的暴虐,而是一群人的暴動;最可悲的也不是一個不和諧不團結的社會,而是一個所有人都和諧的無知著,團結的作惡著的社會。而這種情況一旦出現,社會中的每個分子都有無法推卸的責任。看完這部電影,我們不應止於傷痛與祭奠,而應行於反思及改正。我們必須有一種批判性的思維,能夠客觀而多角度的看待問題。擺脫盲從盲信,用正確的標準衡量事情,從而做出能經得起歷史考驗與評判的選擇。正如這部電影的導演奧本海默所說:「我想人們看完這電影會覺得,天哪,我們是吃人筵席上的賓客,我們並沒有像安瓦爾和他的朋友那樣去殺人,但我們坐在桌邊,這種發現是很痛苦的。」