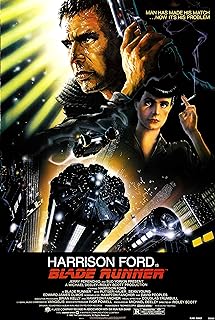

電影訊息

電影評論更多影評

2016-04-17 17:26:13

德卡到底是不是複製人?

一直覺得欠《銀翼殺手》一篇影評。前天在資料館,第一次在大螢幕上看了《銀翼殺手》,心潮澎湃。儘管每個情節和所有台詞都幾乎爛熟於心,但每一次觀看都是全新體驗。本次觀影終於想明白了一個縈繞多年的問題:德卡到底是不是複製人?以前我一直堅定地認為,所有線索都在指向德卡的複製人身份,甚至連雷德利斯科特本人在2002年的訪談中也是這樣承認的。然而如今我覺得,德卡的身份問題,隱喻的意義大於實證。在本片中,清晰地呈現了複製人-人、人-造物主這一對位關係。這一點可以從本片對基督教意象和古希臘意象的大量運用中推斷出來。

認為德卡是複製人是有充足理由的。當瑞秋接受移情測試(empathy test)並被殘忍地告知自己是個複製人,所有彌足珍貴的記憶都是被植入的,她問德卡「這個人性測試你在自己身上測過嗎?」這個鏡頭的停留和反應時間在那一系列鏡頭中都要長得多,長得足以讓人埋下懷疑的種子。複製人的記憶是靠照片來佐證的。德卡凝視里昂、瑞秋的一系列照片的主觀鏡頭方式,和瑞秋凝視德卡鋼琴上他去世妻子的一系列照片的鏡頭方式,如出一轍。此時一個巨大的疑團已經包裹我們:我們的記憶真的是存在過的歷史,還是被植入的幻覺?我們有沒有可能也是複製人?這種自我懷疑伴隨著德卡從未懷疑的自我確信一直延宕到影片最後。我們甚至會感到奇怪,為什麼德卡就從來沒有自我懷疑過?其實,影片中警察局長的小跟班「摺紙人」一直在隱隱地暗示他對人的洞悉,他可以代表人類自省的那一部份。在複製人所及之處,他都會留下神秘的摺紙:一隻公雞,一個有尾巴的人,以致於到了結尾,德卡看到自己的門口留下了他夢境中的獨角獸的摺紙,他恍然大悟的臉上已經寫著「原來我也是一個複製人」「原來你們早已知道」「我知道死亡或早或晚將會來臨」。這樣,回過頭去我們就可以理解警察局長的話:「It's too bad she won't live! But then again, who does?」也就可以解釋一直隱藏在我們心中的疑惑:為何德卡有遠遠超出man的體力,足以與羅伊這個頂尖複製人相抗衡。

這樣能說通,但如果這部電影就是為了這個懸念,豈不是太沒勁了?斯科特精心設置了那麼多意象和雙重敘事線索,予我們不停地解謎和對弈。首先很清晰的是,德卡和羅伊是影片的雙重主角,敘事時間對半開,兩條線索不斷推進最後匯合到一起成為高潮部份的兩大高手對決,在結構上他們形成了明顯的對應關係。因此,對德卡的理解要從對羅伊的理解入手。

羅伊和他的複製人朋友,象徵著從天堂墮落的天使。打扮魅惑的跳舞女郎卓拉的道具是蛇,脖子上的紋身也是蛇,她被德卡擊中的地方正好是兩脅——長翅膀的地方。羅伊一行從外太空到地球是地理空間上的下降過程,與之相對應的是羅伊死時鴿子的騰飛——那一顆潔白無瑕的靈魂終于飛升回天堂。當夏娃和亞當被逐出伊甸園,他們就成為了有朽的凡人而不再是不朽的神。羅伊對製造了他的「造物主」泰勒博士請求讓他們擺脫死亡,正是有朽的凡人對不朽的神的僭越,一個短暫的生命對永恆的渴望,這是希臘神話中大部份悲劇故事的起源。(複製人的完美身形如同希臘人,而泰勒公司也被設計成希臘神廟的樣子)泰勒博士表示了技術上的無能為力後,羅伊因為仇恨摳掉了他的雙眼。眼睛這一重要器官在影片中重復出現,總是和認知的疑惑相關聯;俄狄浦斯弄瞎自己的雙眼不僅因為他「看不見」活著背後錯綜複雜的命運,也為他僭越了神。羅伊對泰勒的懲罰方式充滿了嘲諷,因為其實羅伊才是無知的那一個。泰勒居然對他說「你把這短暫的一生活得耀眼,便足夠了」,當時的羅伊像所有的human being一樣不理解這句話,因為他渴望著永生。他像墮入了地獄的魔鬼一般行惡,濫殺幫助過自己的塞巴斯汀和無罪的泰勒,皆因他膨脹的貪婪。大家還記得他的狼嚎嗎?在《神曲·地獄篇》的開頭,但丁在樹林的深處被一頭母狼追趕,狼的意象象徵著貪婪。《耶利米書》第5章中說:「Idcirco percussit eos leo de silva, lupus ad vesperam vastavit eos…」(因此,臨終的獅子必害死他們;晚上的豺狼必滅絕他們……)《約翰一書》第2章中說:「omne quod est in mundo, concupiscentia carnis, et concupiscentia oculorum est, et superbia vitae: quae non est ex patre, sed ex mundo est.」(「凡世界上的事,就像肉體的情慾、眼目的情慾,並今生的驕傲,都不是從父來的,乃是從世界來的。」)直到他的死期到來,出於對生命惺惺相惜的憐憫救了德卡之後,他終於用自己的一生重述了這句話:

I've seen things you people wouldn't believe.

Attack ships on fire off the shoulder of Orion.

I've watched c-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate.

All those ... moments will be lost in time, like tears...in rain.

Time to die. (每次一聽到這段話就哭成愚蠢T T)

羅伊的形像有著從魔鬼-基督的轉變。在最後一刻,他完成了成長的人物弧光,接受了死亡這一與生俱來的宿命,認清了生命在時間之中如易逝的赫拉克利特之流,並賦予自己的生命極高的浪漫主義價值色彩。他用理解和接受取代了貪婪和慾望,更關鍵的是,正如被釘子刺穿手掌的耶穌一般,他懷著憐憫為那些想要傷害他的人贖罪。德卡的這一段話其實來自於威廉·布萊克的《天真的預示》(爛大街的「把無限放在你的手掌,永恆在一剎那珍藏」就是它的開頭),「Every tear from every eye/ Becomes a babe in eternity」。《天真的預示》是一首勸導人信教的詩,編劇從中借用了不少意象:貓頭鷹、鴿子,乃至復仇的情節。

綜觀羅伊和他的複製人朋友,他們都是「人性的,太人性的」。他們儘管完美卻無法逾越被人設計好的記憶、命運和死亡——這難道不是對人(human being)最精準的概括嗎?德卡代表著人,代表著銀屏之前的觀眾,儘管我們的生命比複製人長一些,但在歷史之中也無非是朝生暮死、轉瞬即逝;正因生命的有朽,我們才有不斷膨大的貪婪和慾望;那個若有若無的「摺紙人」留下的摺紙如同日常生活式的自省,總讓我們感到被「洞悉」被「設計」出來的不安和焦慮。警察局長那句「It's too bad she won't live! But then again, who does?」是對人這種生物註定無法逃脫命運的概括。

從以上的分析來看,《銀翼殺手》無疑是後人類電影(posthuman film)中最為經典的代表作。電影不再重述人類中心主義這一好萊塢制勝的法寶,而通過複製人讓我們直面人類自身的渺小、脆弱,此時我們人類的「造物主」(並非上帝)已脫離了世俗宗教意義而成為形而上意義。追問德卡到底是不是複製人並無意義,斯科特只是用一個複製人的框架講述了人的神話,而我們在這樣「被複製」的後現代驚懼中該如何生存?羅伊那段話給出了一種無奈但散發出高貴光芒的解答。因為這,在赫拉克利特之流中,我們也能看見那一閃而過的、跳躍的人性之光,並一遍遍提醒我們記起尼采的超人,海德格爾的向死而生。願我們說出Time to die時不再有貪婪,而是同樣的高貴典雅。

評論