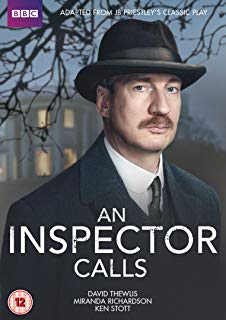

罪恶之家/探长来访/神探驾到

導演: Aisling Walsh原著: J.B. Priestley

編劇: Helen Edmundson

演員: Sophie Rundle Lucy Chappell 米蘭達李察生 肯史托

2016-04-24 07:31:49

將觀眾帶到溝裡的影片譯名——《罪惡之家》「惡」從何來?

************這篇影評可能有雷************

《罪惡之家》這個中文翻譯個人感覺不太好,影片名稱就給一家人定性為「惡」了,而英文原名《探長的來訪》則給人更多的理解空間——與其說影片是為了道德上的審判,不如說是一種宗教情懷的宣揚。怎麼理解和定位,直接決定了一部影片的好壞與邏輯的合理性!從「惡」的眼光去看待這樣一部影片,觀影者就代入了惡的情懷與激憤的情緒,且先不論影片出給出的個人行為是否能撐起這樣一個「惡」的主旨而給理性人帶來的困擾;從「善」角度去觀影,則更能觸動觀眾內心中的柔軟區域和慈悲情懷,心中存善,見佛見仁。

首先聲明,對於之前發生的某學生因在超市偷竊而被超市老闆抓了現行,家長來後被母親當眾扇了耳光,隔天就跳樓這一事件,如果您持有觀點的還只是簡單的「罪惡的資本家掐滅一個含苞待放的花朵,應當遭到討伐」的話,那本文恐怕不適合您了。看到大家還在因為是否惡而激烈爭辯,所以下面先分析一下劇中一家人的做法(下有劇透!另外分析僅限於劇中就事論事,不擴展至因背景人物地位等設定而讓部份人自行腦補出的情節):

父親:因壓縮成本和反對罷工而開除了女工。要注意,開公司工廠不是搞福利做慈善,不是找不到工作、技能不合要求或者因為殘疾、經歷悲慘就照單全收的福利院和收容所;見過公司正常運營和慈善活動混為一談完全不分的企業,最終都倒閉關門了。有人說這是資本家的貪婪本性的暴露,注意這就延伸到因社會制度和人物身份而腦補出他的其他可能行為了,而關於制度的發展和完善問題不在本文討論範圍!單從影片給出的事實事例來看,實在讓人感覺不到多大的罪惡,況且我也不認為影片主旨是為了討伐罪惡。比如:不能因為我現在比老闆工資低很多倍並且還窩在北京的一間簡陋出租屋中,還在操心下個月房租的事,我就可以說因為老闆上次沒有答應給我漲工資導致我生活窘迫所以他有罪惡,就該遭到良心的審判,就該被人民起義的浪潮給吞沒。這是各種社會因素、制度因素、市場競爭和個人能力背景造成的,決不能將這樣的「惡」強加給某一個人。下文的說明也將基於就事論事、影片給出的事實是否能夠支持論據這一原則,因此只做簡短分析,如果硬要扯上可能發展出的情節或影片外肯能出現的事件的話,那這類人不如自己躺床上幻想出另一部影片、或更好的直接寫部同人小說得了。

女兒:因女工不合職業身份的一笑為觸發點,以及無法控制好自己情緒而投訴並提出過激的辭退要求。只能說對於辭退的要求有過失,而非」惡「,人非聖賢,孰能無過!

母親:因女工表述不清、言辭隱晦閃爍而拒絕其申請。但從其身份職責看無可指責。否則所有來到慈善機構,只是憑自己說了因不被社會認可的地下戀情而導致懷孕、且還說的含糊不清就理當得到資金資助?不知道支持這個想法的人咋想的,是要支持偷情懷孕少女還是要支持張嘴一說就不勞而獲的騙子呢?

兒子和準女婿:都和女工有過戀情,且之後迫於現實而離開女工。個人觀點是,只有這兩人可能才剛剛算得上有一點」罪惡「吧,即使我並沒有在其中看到什麼脅迫(酒後半推半就的兒子除外)與冷漠,對女工的未來他們也給予了適當的顧慮(女婿留了半年生活費,兒子願意一直偷錢給女工)。

———————————————————————————————————————————

那麼,問題來了:什麼?《罪惡之家》難道不是講一家人犯得一連串巧合的各種罪行而導致女工悲慘自殺命運的電影嗎?那這樣一部一個半小時的影片如果不是為了對罪惡進行討伐,那其主旨又是什麼呢?我的理解,這部影片,至少是原著書籍所要表達的,更多的是一種宗教式的關懷!那麼,我們就換個視角,試圖從」善「,從慈悲情懷去分析一個各個主角人物:

父親(反映出當代那些只關心效益的公司老闆):雖然其做法順從了當時的社會主流行為和體制,但一個人應當存有反思精神——吾日三省吾身。社會的推動方式之一,就是靠偉人和哲人對社會與自身行為的反思和改進。比如,同樣是身為資本家的恩格斯,就支持馬克思寫出了著名的《資本論》。

女兒(反映出當代那些受個人情緒控制而行動的人):一句話概括——勿以善小而不為,勿以惡小而為之。

母親(反映出當代部份政府與職能單位人員的機械官僚主義):如果不只是機械的工作方式和流程式的工作方法,而是在日常工作中注人人性與情懷,面對求助者或辦事人能夠更加耐心地去了解、去求證,那帶來的不光會是雙方的身心愉悅。

兒子和準女婿(反映出當代那些受情慾控制而對未來完全沒有計劃和責任感的情侶或情人):如果能增強自控,而不是受慾望的牽引,對現實和未來有更多考量或拿出更多的勇氣,更重的是能夠具有為自己行為負責的責任意識,就不會出現那麼多破碎的家庭和被遺棄的嬰兒了。

女工(反映出當代難以克服自身惰性的短視的民眾):雖然她的命運很大程度上不收自己控制(但又有幾人能脫離社會的影響而完全掌控自身命運呢),但她可以做的更好。在有機會喘息(具有安穩生活)時她安逸於現狀且不知道抓住機會(比如向自己戀人請求工作機會,準女婿自己就掌管家族公司的經營,而如果女兒能夠一句話讓一家商店解僱女工,那我相信另一家商場也會因兒子一句話而雇用女工)。可能短視和惰性就是緊密相連的吧,這樣的工作機會就這麼錯過了兩次。

因此,這部影片不是在告訴我們做人的底線在哪——那是律法該管的事;而是告訴我們:我們可以做的更好,社會可以更加進步,需要的只是每個人多一些的人文關懷與自我完善,可能就會多一些幸福,少一些悲劇(比如橫屍車站門口無人管的老人,得了職業病而未能治療的工人,部份食品安全問題等等)。現實生活的悲劇無時無刻不在上演著,造成這些悲劇主人公命運的不一定是影片中戲劇性的相互認識的一群人,而可能只是彼此陌生的你我他的一個個或是隨大流、或者無心隨性的、或者冷漠制度規則化的小行為串聯而成。這樣的小行為很多算不上罪惡,有的甚至可能都算不上是錯,可就是這樣的行為讓人們活在了由自身慾望和情緒織成的地獄之網中。

其實,真正困難的不是在大是大非面前明事理,而恰恰是改進生活和職業慣性、控制自認為無害的小情緒和慾望、克服自身惰性、以及訓練和拓寬個人的思維眼光。影片中探長(Goold)究竟是上帝(God)還是幽靈(ghoul)的隱喻也很有意思,英文片名《探長的來訪》究竟是上帝引領人進入天堂,還是幽靈將人拉入地獄,其實完全取決於自己。天堂和地獄其實離我們不遠,就在我們一念之間,一個小小的行動之中。就像歌裡唱的:只要人人都獻出一份愛,世界將變成美好的人間!