2016-04-25 20:22:45

曖昧的黎明 ——試談讓-皮埃爾·梅爾維爾的黑色電影

題目來自《賭徒鮑勃》的開頭。旁白說道:「你在蒙特馬特這裡會聽說這個:故事發生在在黑夜與白天交界的時候。黎明時的晨光中,蒙特馬特既是天堂……也是地獄。」「曖昧的」與「黎明」最適合來概括梅爾維爾電影的時空:故事大都發生在黎明這樣一段曖昧的時間,街道空曠,僅有一人穿著高領風衣,形隻影單,步履匆匆。這樣一種「不明」,又是故事內涵上的座標:不僅角色無法依傳統進行歸類,他們的行為也難以評判。能確認的,只有他們相對的位置,與早已寫定的劇終。 梅爾維爾來自一個匈牙利猶太家庭,1917年生於法國巴黎,曾參加過抵抗運動和西班牙民主解放運動,並在二戰間於部隊中服役八年。他被視為新浪潮運動間接的先驅者,被稱為「法國新浪潮電影之父」,儘管本人並不願承認。受到他影響的導演,前後幾代,橫跨東西:從讓-呂克·戈達爾和弗朗索瓦·特呂弗,到馬丁·斯科塞斯,再到昆汀·塔倫迪諾,及至吳宇森和杜琪峯。 他一生共創作13部長片。本文主要談到其佔大多數的黑色電影。戰爭片《影子部隊》因風格的相近也歸入其中。此外,梅爾維爾以哲學思辨為主題的《海的沉默》、《可怕的孩子》與《萊昂莫漢神父》並未涉及。

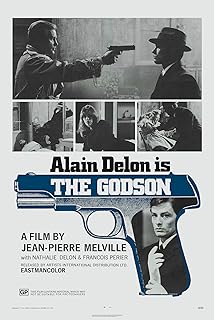

一、 梅爾維爾的主題和角色 梅爾維爾極為推崇美國文化,他非常坦率地表明白己對美國電影界和電影的熱愛。他承認有兩部美國黑色電影對自己影響最為深刻:《夜闌人未靜》和《罪魁伏法記》。同樣因為對美國迷戀,他直赴紐約拍攝了《曼哈頓二人行》。 但梅爾維爾所做的並非是對於美國黑色電影的一味模仿,而是加以法國本土化和個人風格化。其本人所做出的貢獻,也使他成為了類型片本土化和個人風格化領域的典型代表。 1. 主題 梅爾維爾的主題之一,是個體永恆的孤獨狀態。在他的悲劇故事的收尾,也最終指向永恆的孤獨。回到開頭我們提到的「曖昧的黎明」對於梅爾維爾電影的時空定義,這樣一種氛圍是對於表現主題必不可少的。從《賭徒鮑勃》中凌晨時賭場與家之間的穿梭開始,到《獨行殺手》中一身白色風衣疾步快行,再到《影子部隊》中荒蕪潮濕的道路上迴蕩的腳步聲,以及冬季飄著雪花的黑暗街頭中孤立無援的逃亡。 這樣一種孤獨更是社會意義上的,這便和另一主題——宿命論相呼應。梅爾維爾描繪的形象大都是遊走於社會邊緣,與社會制度格格不入的形象。他們陰沉憂鬱,惜字如金。他將殺手、竊賊與他們的罪行理想化、英雄化、俠義化,上升成為對強權和桎梏的反抗和對自身存在的證明。這也使得他們的犯罪行為被剝離了罪惡的色彩和道德評判的眼光,成為一種儀式。儘管結局終是徒勞——他們註定淪為社會規則的犧牲品。 2. 角色(主人公、警察、女人) 主人公 除了上述提到的,與主題密切相關的主人公形象外,梅爾維爾還表現出對明星的善用。電影明星的形像往往是其個性與所飾演角色相糅合的結果,在出場的瞬間便能建立起立體的人物,獲得觀眾認同。如《獨行殺手》和《紅圈》的男主角阿蘭·德龍,其優雅寡言,配合著簡約的畫面和冷色調的攝影,栩栩刻畫出一個在社會邊界行走的獨行者。而出演了《眼線》的讓-保羅·貝爾蒙多,也塑造了極具個人色彩的玩世不恭卻極講義氣的角色形象。並且,梅爾維爾電影對白簡練,從而尋求演員更深層次的表演,進一步助力了明星們魅力的展現。這種種,是與美國黑色電影中所展現的迷茫、軟弱、或困於陰謀、或耽於美色的主人公形象截然不同的。 警察 美國黑色電影中,警察的角色往往是缺失的。但梅爾維爾電影中的警察卻是濃墨重彩的角色。警察的出現作為社會桎梏和約束的代表,突出世俗道德與英雄俠義之間的衝突,表現孤獨和宿命的主題。同時,這些警察形象也同主人公一樣是異於傳統的,是矛盾性的,或者如我們前面所講,是「曖昧的」。他們往往比罪犯還要陰險和狡詐,為了目的不擇手段,卻仍是出於正義。如《獨行殺手》中的警官,試圖通過欺騙威脅傑夫的女友來套出線索;《第二口氣》中的警察布洛特,設下騙局來獲得證詞;《紅圈》中的老警長馬太,通過逮捕老大的兒子,逼迫老大配合,甚至險些導致老大的兒子自殺;《大黎明》中阿蘭·德龍扮演的警官,通過安插在罪犯組織內部的女臥底來獲得偵破資訊,在一次逮捕失敗後,惱羞成怒打了這名女臥底。 梅爾維爾電影中的警察不僅僅是主人公們的角力者,有時又是其呼應者。《紅圈》中的老警長刻畫最為成功的:梅爾維爾用兩場戲拍攝老警長回到公寓之後餵養三隻大肥貓,與《獨行殺手》傑夫和鳥的關係何其相似;而在生活中,他與傑夫一樣面臨來自多方面的壓力,既要對抗來自罪犯的挑戰,又要應付來自堅信「人皆有罪」的警察內政部長的審查。最明顯的要數《大黎明》中的警長,由之前一直扮演罪犯的阿蘭·德龍飾演,忽然進行這樣一種反串,無疑表現出梅爾維爾混合這兩類形象的嘗試。 梅爾維爾鏡中的警察和罪犯有時甚至萌生了友誼,彼此惺惺相惜。《賭徒鮑勃》中警長公開表示自己與鮑勃的友誼;而《第二口氣》中,在男主角死後,警察布洛特故意將記載騙局的筆記本留給記者,來為男主角恢復清譽。 梅爾維爾否認自己將警察放在批判的位置,而是採取旁觀和超然的角度。不如說他在這裡做的是將評判的權利交給觀眾:正義地做著非道德的事,與道德地做著非正義的事,究竟哪一種更有罪? 女人 梅爾維爾電影中的女性形象也與美國黑色電影迥異。美國黑色電影中的女性角色大都居強勢地位,通過美色與計謀將男性玩弄於鼓掌之間,也就是我們常說的蛇蠍美人。而梅爾維爾電影中的女性角色則是處於絕對的從屬位置,甚至可以忽略不計。 有時,她們被塑造成主角勇敢而忠誠的伴侶。如《獨行殺手》中傑夫的女友簡,或者《第二口氣》中的馬努什。她們往往也是男主角臨死前最後的牽掛,《獨行殺手》中傑夫赴死前與簡緊緊擁抱,《第二口氣》和《大黎明》的主人公臨死說出的都是愛人的名字,而《眼線》中西里安在臨死前還給女友打去最後一通電話。 有時,她們又是伴隨著危險的。如在《賭徒鮑勃》中,女孩子無意走漏了鮑勃等人搶劫的計劃;《眼線》中老大身邊的女人是被安插在其身邊的臥底;《大黎明》中凱薩琳·德納芙飾演的歌女同時與警長和罪犯保持著親密關係;《獨行殺手》中的女友簡在面對警察的威逼利誘時也使人不禁擔心。但這與黑色電影中的蛇蠍美人還是有根本性的不同:梅爾維爾電影中的女人終究是男性世界的附庸,她們帶來危險也是被動地。 不過這並非源於梅爾維爾對女性的偏見或敵意,而是他不知該拿女性角色怎麼辦。「她們對他來說,就像是火星人。」這裡要專門提到的是《影子部隊》中的馬蒂爾德。她雖是此片中一個非常重要的女性角色,但她的形象其實更多被強調是「男性」的。她一直被稱道的那些優點,如勇敢、果斷、領導力,較常被認為是男性的特質。而她難得顯露出作為女性和母親的一面——錢包中一張女兒的照片——卻成為了德軍手中的把柄。 《影子部隊》中馬蒂爾德還有一場戲,是她在思考救援費力克斯的策略時,先是試穿了十分具有女性味道的服裝,卻自己都感覺彆扭,於是另換一套。如此一個細節,除了強調馬蒂爾德的「男性」之外,也未嘗不可看成是梅爾維爾對於自己面對女性角色時「無力」的表達。

二、 梅爾維爾的符號風格 1. 影像風格 從梅爾維爾的第一部彩色電影《獨行殺手》開始,梅爾維爾憑藉著彩色畫面和阿蘭·德龍脫胎換骨了。然而即便是彩色,他的畫面依舊接近於「無色」。以藍灰色調為主,配合簡約內景,刻畫出憂鬱陰沉的環境,視覺上具有極佳的藝術效果。《獨行殺手》中傑夫的公寓四壁灰黑,家居擺設聊勝於無,表現出極大的孤獨感,也形成了非常迷人的空間。 與此相呼應的是對白的削減。《獨行殺手》除了與鳥相伴外傑夫幾乎完全生活在自己的世界;《紅圈》近半小時的珠寶店無聲搶劫段落酣暢淋漓;《大黎明》前後兩場搶劫台詞都寥寥無幾。除了延續孤獨抑鬱的氛圍,這種寂靜也製造出令人屏息的緊張感,一把擒住觀眾的神經,使他們緊盯螢幕中的一招一式。 2. 開頭字幕卡 這些電影開場前出現的前言,既是對故事最精煉的概括,又是對英雄悲劇命運的無情書寫。也許開始,對這樣一句「突兀」的話感到莫名。然而,在通觀全片之後會發現,的確沒有什麼話比它更適合概括這部電影。 如《紅圈》開頭講:「儘管人們開始並不知道,但終究有一天他們會相遇,就算他們的人生際遇各異,他們所走的是不同道路,到了特定的那天,他們終究會在紅圈中會合。」三人也正是依循著這句話,被劃進了宿命的紅圈。《獨行殺手》中梅爾維爾杜撰了一句「武士能夠忍受世間最不堪忍受的孤寂,也許只有森林中的猛虎能夠與之相比」,寫就了傑夫對死亡的追尋。《影子部隊》中引用喬治·庫特林的詩:「不快樂的記憶我也欣然接受,因為那是我遙遠的青春。」表達出了梅爾維爾面對過往時的心聲。 這些「眉批」也從側面表現出梅爾維爾的自戀:宛如佛陀一般,將電影中的眾生的「紅圈」一一畫定。 3. 「帽子」 梅爾維爾電影中的角色總是帶著帽子,穿著長風衣,以致於形成一種近乎符號的形象。而這種形像帶來的固定期待,甚至超越了明星自身。這種形象也影響了後繼者如吳宇森,我們最熟悉不過的小馬哥便是誕生於此。 梅爾維爾也三番五次地體現出自己對於充滿科技感的小物件的迷戀。《紅圈》中各種高科技防盜設施戒備森嚴的珠寶店自不用提。《賭徒鮑勃》中的保險箱和用來開保險箱的工具,《獨行殺手》中輔助圍捕的地鐵地圖,《大黎明》中使用磁鐵打開火車房間門,這些也都很好地起到了吸引觀眾眼球的作用。 4. 再來一點「帽子」 梅爾維爾電影中另外的一些「帽子」則扮演著更加重要的角色,直接參與到敘事其中。如《眼線》和《第二口氣》中結尾帽子滾落,代表著兩人的死亡。而《影子部隊》中費力克斯被綁上蓋世太保的車時,他的帽子掉落,孤伶伶地留在了路中間,表明他的孤立無援,也預示了他的命運。 梅爾維爾電影中的動物,往往也影射著主人公的境遇。 《紅圈》中老警長家中的三隻肥貓一開始稍微有些隱晦,而第二次再拍攝老警長餵養三隻肥貓之後,鏡頭便切到警局為逮捕三人所部下的圈套,這暗示便昭然若揭了。 《獨行殺手》中傑夫和籠中鳥的關係則明顯得多:鳥被籠子所禁錮,對應著傑夫為社會環境所禁錮。也是在鳥的幫助下,傑夫發現了房間中隱藏的竊聽器和埋伏的殺手。此處,兩人更像是精神的伴侶。 容易被忽略的是《第二口氣》中搶劫開始前男主角觀察螞蟻的情景。從庸庸碌碌的螞蟻,切到等待著搶劫開始的幾人,無疑表現了這種「抗爭」的無力和渺小。 另外,還有一些梅爾維爾不斷得自我重複,使得一些表達符號化,進而形成風格。 如主人公出發前整理著裝,拈拈帽簷,體現出主人公的自戀情結,這與孤獨難分難解。 再比如,主人們最後一次出發前對整個房間的環顧。意味深長地掃視,然後不再回來。 符號形成風格,風格塑造氛圍。最後,在這樣的氛圍中,我們完成對一位位梅爾維爾式英雄的緬懷。

最後,引用一段梅爾維爾的話作為結語。 「人們總會認為我是新制度的開拓者,是法國新浪潮運動的先行者。我對此並不承認。我享受孤立的感覺,不同任何群體、宗教和道德產生關聯。我憤世嫉俗,只關心和愛護我身邊的動物。我不是傳統電影界的人,我與電影界有隔閡。我不需要像行內人那樣遵守各種未被言明的條目,我游離於行內規則之外,無需對行內人做出謙卑的姿態。同時,我也一直拒絕為和那些名流結交而屈膝卑躬。」 ——讓-皮埃爾·梅爾維爾

參考文獻: 1. 豐彥,論法國導演讓-皮埃爾·梅爾維爾的作者風格,2009 2. 胡寅松,法國導演讓-皮埃爾·梅爾維爾黑色電影風格分析,2009 3. 王相輝,讓-皮埃爾·梅爾維爾電影研究,2013

舉報