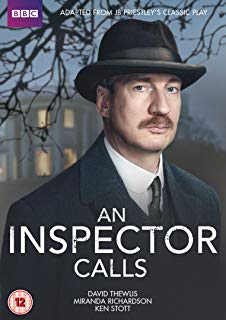

罪恶之家/探长来访/神探驾到

導演: Aisling Walsh原著: J.B. Priestley

編劇: Helen Edmundson

演員: Sophie Rundle Lucy Chappell 米蘭達李察生 肯史托

2016-04-28 05:29:10

人不知天命而無畏

************這篇影評可能有雷************

----------------------------------------------------------練習作業---------------------------------------------------------------

《罪惡之家》改編自倫敦西區三大名劇之一《探長來訪》。講述的是在爵士一家慶祝女兒訂婚的家宴上,一位名為古爾德的探長卻突然來訪,並宣稱他前來是因為在場的每一個人,都和一名女工的死有關。對貴族家庭生活的揭露,以及將全部故事濃縮於同一時間、同一地點的「三一律」特徵,使整部電影顯露出了鮮明的古典戲劇風格。但巧妙的故事安排、考究的表現形式,在詠嘆著一位女工死亡的哀歌時,更演繹著一出罪與罰、愛與贖的寓言。

影片被譯為《罪惡之家》,是因為爵士一家的每個人,都面臨著一場罪之審判。身為資本家的伯靈爵士開除了帶頭罷工的女工伊娃,讓她生活陷入窘境。被介紹進百貨公司工作後,卻因伯靈小姐希拉誤以為自己受到了嘲笑而被逼辭職;窮困潦倒之際,伊娃進入了交際場,因伯靈小姐未婚夫的一次「英雄救美」而成為了他的情婦,但不久便被拋棄;之後,伊娃遇到了酗酒的伯靈少爺埃里克,被他強暴並懷上了他的孩子;不願埃里克挪用公款照顧自己,伊娃前往婦女救助會尋求救助,卻被救助會主席伯靈夫人視為騙子拒絕給予援助。走投無路的伊娃最終吞下了一瓶消毒液,在巨大的痛苦中死去。

從表面看,故事設置的情節太過巧合,連劇中人物都一直不肯相信古爾德口中的女子恰是他們所認識的那個人。且劇中每個人對伊娃的所作所為都有其情有可原之處,因此而被判有罪實在太過嚴苛牽強。所以該電影上映之後雖然收穫眾多好評,但也引發了一片批評和質疑之聲。

若單是就女工之死來審判伯靈一家的「非故意殺人罪」,那這部電影確實就只是一部充滿階級偏見的庸俗狹隘之作了。即使以《聖經》為評判,殺人也只被列為「十誡」。「世人都犯了罪,虧缺了神的榮耀」,上帝為世人定下的罪,不在人違背了處世的規則,而在人自身的殘缺。

以此觀之,伯靈家的每一個人,甚至死去的伊娃,都難逃罪責。伯靈夫婦的慳吝、冷漠,伯靈小姐的敏感、嫉妒,未婚夫的迷色、不忠,埃里克的軟弱、忿怒,以及伊娃的隱忍、退讓,才是這個「罪惡之家」中每個人真正背負的罪。因為冷漠滋生殘酷,嫉妒滋生狹隘,不忠滋生謊言,軟弱滋生怨憤,隱忍滋生欺壓,世間的苦與惡,因罪性而生,因罪性而猖獗。

人虧缺了神的完滿,所以散落成尖銳的角,彼此鋒芒相對、鮮血淋漓,這是世人所行之罪,也是世人所受之罰。影片中古爾德宣判著「罪惡之家」中每個人的罪,但在施罪的同時,每個人早已在受著自己的罰。伯靈夫婦尤其是伯靈夫人因為自身的強勢霸道,所以必須承受子女敏感、脆弱的現實以及來自他們的恨意。因為厭惡母親的霸道強勢,卻又無法反抗,伯靈小姐才會驕傲又自卑,卻也在將伊娃的笑意視作對自己的嘲笑並憤怒的逼迫百貨公司將其辭退時,造就了將伊娃推向自己未婚夫懷中的契機;強勢之下培養出的兒子同樣苦悶卻無能,想要離開家庭而不能,想要保護愛人卻不得,最後必須承擔失去愛人和孩子的痛苦。許多人詬病劇中過份的巧合,可即使拋開這種寓言性質的情節設置不談,假使每個人認識的確實是不一樣的伊娃,罪與罰的糾纏也並不會就此而止。伯靈夫婦一樣會因自身傲慢霸道壓制的子女無法喘息;他們的女兒一樣會帶著敏感和憤怒生活在時刻警惕著她人嘲笑的壓力之中;兒子一樣會在厭惡和屈從中嫌棄著家人更嫌棄著自己,墜入崩潰和墮落的深淵。古爾德走後,埃里克對姐姐所言:「你知道最可怕的是什麼嗎?我會重蹈覆轍。」招妓、挪用公款並非只為伊娃,這些只是他發洩著對父母恨意的報復方式罷了。所以木心說:「背德的行為,通常以損害別人的性質來作判斷,而忽視其在損害別人之前先已損害了自己,在損害別人之後又繼續損害自己。」人類的罪,無需上帝的審判,罪性發動的那一刻,已經在每個人身上留下了罰的反噬。

人的可憐可悲不僅在身受罪與罰的殘酷,更在自身不仁的麻木,無知的狂妄。伯靈一家雖然受著罪的指控,但他們卻並沒有被塑造成臉譜化的惡人。相反,當古爾德將所有的真相揭開後,伯靈一家尤其是希拉和埃里克,他們也有倉惶,也有不忍,也有愧疚。但如果說他們是有罪的,那他們最大的罪和最終的罰都來自於那不知悔改的盲目。「伊娃.斯密斯已經死了,你不能再傷害她了,同樣,你們也無法補償她,甚至無法對她說『對不起,伊娃.斯密斯。』但是你們要記住,外面還有成千上萬個像伊娃.斯密斯、約翰.斯密斯這樣的人,懷抱著希望與恐懼,堅強的活著,他們所經歷的苦難與幸福,都與我們息息相關,和我們的所思所想所行都相關聯。我們並不是孤獨的存在於地球上,我們有責任相互幫助,要是人類意識不到這一點,那麼,終結的時代就將來臨。那時,我們將會受到戰火、鮮血以及苦痛的教訓。」這是在古爾德留給伯靈一家最後的話,也是最後的警告,但警告的背後,恰還有著不忍視「萬物為芻狗」的慈悲。但古爾德離開後,伯靈爵士擔心的仍是家中的醜事敗露後自己將爵位不保,大家仍在互相指責,想的仍是如何掩蓋甚至否認事情的真相。最殘酷的對比是,正在所有人以為古爾德所言只是一場惡作劇而洋洋自得,舉杯歡慶時,伊娃也正留下了她的絕筆,默默的走向了死亡。和古爾德的警告相比,最後再次響起的電話才對這些無知、狂妄的人最冰冷的諷刺,和最終的審判。恰如曹禺在《<雷雨>序》中所言:「我念起人類是怎樣可憐的動物,帶著躊躇滿志的心情,彷彿自己來主宰自己的命運,而時常不能自己來主宰著。受著自己——情感的或者理解的——捉弄,一種不可知的力量的,——機遇的,或者環境的——捉弄。生活在狹的籠里而洋洋地驕傲著,以為是徜徉在自由的天地裡。」

影片中的古爾德(god)探長,無疑是神的化身。在對伯靈一家進行審判時,他是那麼辭嚴色厲,不留情面。而當他來到伊娃身邊,送別她最後一程時,那窗下的溫情凝望、死後的溫柔執手,卻散發著最深沉的不忍和悲憫。但這種不忍和悲憫自然會招人質疑,既然全知的古爾德知道伊娃的全部苦難,知道伊娃即將走向死亡,那他為何不施以援手,將伊娃從痛苦和死亡的黑暗中拯救出來。在我看來,這恰是對神存在意義最真實的體現。無論是西方的上帝、中東的真主還是東方的佛祖,這些神都是世人心中最全知全能的存在,可他們的全知全能,卻從未消弭過這世間的死亡、貧窮、罪惡。且世人越是絕望、越是痛苦,就越是會虔誠的匍匐於他們的腳下,只因為如果放棄對神的信仰,那麼不僅肉身在苦海中輾轉翻騰難得消歇,就連心靈最後的期盼和慰藉也會被剝奪,此時,生命只能墮入絕望和幻滅的無邊深淵,這才是生命最不可承受之苦、之痛。所以影片一開始響起的便是一段伊娃留下的關於神的對話:「你相信上帝嗎?」「是的。」「你怎麼能相信上帝?」「因為我無法相信人類,但我必須得相信一樣東西,不然我會墮落。」

是啊,這個最可憐、最苦難的生命,卻是全片惟一一個信仰上帝的人,因為在這個塵世間,她已一無所有,痛苦的黑暗不斷侵蝕她的生命,唯一能照亮她的,只有那份來自天國的光亮了。也因此,在生命終結的時刻,只有她能獲得那份溫情的守望,和不忍的慈悲。錦衣玉食寶馬香車的人們,雖然可以盡情的歡笑著,恣意的瘋狂著,可這些以輕視和踐踏他人生命換來的歡笑、恣意,除了發動罪與罰的輪軸讓生命的快車在瘋狂和滅亡的軌道上向前飛馳外,可還能於何處獲得一絲救贖的慰藉和不忍的慈悲?如此對比,也不知究竟誰更可憐。

某次無意看到一篇影評才發現,許多信仰現代法制文明的人批評這部電影是一部充滿了階級偏見和道德說教的虛偽之作,他們相信只要法制健全,伊娃的遭遇就會大不相同,這才是伊娃的得救之道,對此我不禁啞然失笑。暫不說人類慾望的瘋狂和人性的漠然是如何讓戰爭、殘殺在這個世界的過去、現在以及未來輪番上演,且看如今這個民主、法制已大為昌盛的年代,許多生命不一樣在人與人的自私、冷漠、殘酷中走向扭曲、走向損滅。法律能懲戒馬加爵,但無法拯救另一個已經死在刀下的生命;法律能重罰製作有毒食品的商販,卻不能遏制人內心的貪慾;法律能約束人的行為,卻無力束縛人的慾望之獸。

法律是人書寫的罪與罰,粗糙且生硬。命運的罪與罰隱藏在上帝的棋局中,毀滅和救贖之道同為一體,都放置在人的心中。