電影訊息

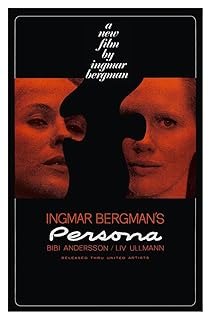

假面--Persona

編劇: 英瑪柏格曼

演員: 比比安德森 麗芙烏曼 Margaretha Krook 綱納‧柏恩史傅

假面/性格/人物

![]() 8.1 / 131,045人

85分鐘 | Argentina:80分鐘 | USA:83分鐘

8.1 / 131,045人

85分鐘 | Argentina:80分鐘 | USA:83分鐘

編劇: 英瑪柏格曼

演員: 比比安德森 麗芙烏曼 Margaretha Krook 綱納‧柏恩史傅

電影評論更多影評

2016-04-29 22:07:24

人人都是一座孤島

作為《視與聽》250佳、《電影手冊》60年代年度十佳、IMDB TOP 250、TSPDT最偉大的1000部電影等著名榜單的常客,《假面》即將迎來其誕生的50週年華誕。此片不僅在影史上赫赫有名,也是英格瑪•伯格曼創作生涯的分水嶺,獲得1968年美國影評人協會最佳女主角獎和最佳導演獎,無論其話題性抑或獨創性,彼時皆一時風頭無倆。即使半世紀後光怪陸離影像紛繁的今天,回首這部50年前手法先鋒、主旨深奧、視聽語言傑出的佳作,仍不免心生敬意,筆者曾重溫過數次,最難忘的一次莫過於2008年第11屆上海電影節在影城大螢幕觀摩的激動經歷,永遠記得那些凝視和特寫,像記憶的年輪永遠嵌入腦海。

關於影片創作靈感的來源為世人所知:伯格曼在養病期間,每天躺在床上無所事事,看到有兩個女人坐在岸邊比她們的雙手,某天一個不說話了,另一個繼續喋喋不休,於是伯格曼的場景逐漸具體起來,可是他無法把這種意念直接轉化為文字劇本。知道有一天他看到了畢比•安德森和另一位女演員的照片,她們倆看起來很像,於是雙女主人選敲定了。這另一位就是大名鼎鼎的麗芙•烏曼——伯格曼的又一位螢幕繆斯。

關於影片的開頭,很多人表示不解,其實在伯格曼的自傳《魔燈》中曾比較詳細地提到。我們首先看到幾段斷裂的、怪異的剪輯段落,有膠片機的「嗒嗒」作響、被宰割的動物、帶血的內臟、蜘蛛、默片、手心上的釘子,這些段落在影片中間和結尾均有不同程度的復現,奠定影片的基調——某種超越現時的夢境比現實更具力量,尤其是掌中釘子讓人直接聯想起超現實鼻祖《一條安達魯狗》。這些經驗來自於伯格曼10歲時經過停屍房的經歷,在一具年輕女屍前,他既緊張又興奮,彷彿還能感受到屍體的呼吸和熱度,童年的戰慄經驗讓伯格曼很想在作品中展現,他曾經意圖在《狼的時刻》中派上用場,但失敗了;於是在《假面》的序曲里他又嘗試了一次;而且在以後的《呼喊與細雨》中再度試著去闡述這種超驗感。伯格曼企圖傳達的是「死人干擾活人」的玄妙,摒棄現實的羈絆和阻撓,他直擊人類內在情感的煎熬和苦難,著力探索生死奧秘。

正片伊始,就是一組組仿若屍體的特寫鏡頭,男孩驚醒直視鏡頭後,他隔著玻璃撫摸一張面目模糊的照片,關鍵資訊通過一個反打鏡頭流露無遺——身份的不確定(面孔的重疊)、玻璃造成的(交流)阻隔、攝影機的鏡子直視功能。而90度的直視鏡頭在影片中佔了主導地位,通常以單人特寫為主,人物通過漫長堅忍的凝視,直達靈魂。除了演員的精湛演技,伯格曼的調教功不可沒,他自稱是演員的眼睛和耳朵代理人,給予意見,誘導表演,鼓勵或否決,聽從直覺。

不惟如此,伯格曼更是一位視聽語言的大師。先說說打光,記得在看《冬日之光》時,光線變化折射勾連心理轉變,牧師在教堂內的內心鬥爭通過光線流轉就交代得清清楚楚,本片中也是,直接指向兩位女主角的關係轉變。艾瑪與伊莉莎白在病房中初逢時,光線均勻,無任何著重點,暗示兩人關係的對等;艾瑪傾訴時,伊莉莎白半躺於床上,此時燈源在其左側,斜斜的一縷光照射在她閃光的額頭上,沉靜如海,肅穆如神,目光深邃,漫長如亘古,此時兩人的關係已然發生悄悄變化,衣服也作了相應調整——艾瑪的嚴肅護士制服變成了柔軟(柔弱)的白睡衣,而伊莉莎白的白色病服變成高領黑色;待到最後的階段,兩人側臉特寫正反打來回切換,臉龐在半明半暗的光線中,漸漸合二為一,寓意從肉身到靈魂的互換。

伯格曼把電影場景選定在他鍾愛的法羅島,特殊的地理景觀和天氣醞釀了獨有的品格。那裡山骨嶙峋、孤冷淒清,被冰河沖刷過的岩石森森,海岸線似乎永無盡頭,樹木曲線凌厲,外景的荒蕪成功營造了強烈的隔離壓迫感,廣闊無垠的空間昭示著沉默的氣氛和對峙的意味,人物情感之熾烈與激昂恰與之形成鮮明對比。安德烈•塔科夫斯基的《犧牲》也在法羅島上拍攝,並且《假面》也是塔科夫斯基的十佳影片。至於內景,作為斯特林堡的忠粉,伯格曼更注重場景內部的戲劇張力。與中後期凸顯的大色塊視效相比(如《秋日奏鳴曲》、《呼喊與細雨》),黑白時期的室內劇,伯格曼多數通過光源的高反差彰顯人物心事,或以道具詮釋情感走向,本片中最常見的有窗簾和鏡子。從窗簾後面偷窺對方的行徑,不僅暗示兩人的距離感,也為身份的潛入和侵佔提供了先決條件;兩人關係發生質的變化那夜,伊莉莎白深夜探訪艾瑪,也是在窗簾的飄動遮掩下完成的。鏡子作為實物並未出現在影片中,但看完此片,觀眾最大的感受莫過於在「鏡像」的反射,無論是角色的直視讓人有照鏡子之感,還是兩位女性的互相倒映,都如在鏡中,影片無時不在強調螢幕作為「鏡子」或「玻璃」的反射&進入功能。像博爾赫斯說的:「我是一個對鏡子感到害怕的人/不僅面對著無法穿透的玻璃/裡面一個不存在的無法居住的空間。」很多影迷在看完《假面》後都表示短短85分鐘,煎熬如三小時,恐怖似夢魘,究其令人害怕之處,似乎這種不寒而慄更多來自於精神層面,鏡子裡「包含著反影所精心製造的一個虛幻而深刻的世界」,艾瑪與伊莉莎白在這個黑暗的世界裡淪陷。

《假面》最迷人之處依然是伯格曼一輩子的母題,本片拍攝於他成熟的黃金時期,之前已有舉世聞名的「沉默三部曲」,其中《沉默》更是《假面》之前奏,同樣雙女主、小男孩、古絕離奇的封閉環境、靈魂與肉身的交戰,練筆成功,三年後《假面》橫空出世,成為他創作生涯的另一高峰,從此以後伯格曼更專注沉迷於對內心世界的透視。他永遠在書寫親情的疏離、神性的質疑,此次褪去宗教色彩,重在書寫婚姻/愛情的虛假、醜惡與扭曲。艾瑪初次向伊莉莎白打開心扉時,揭開自己似乎明朗美滿的感情生活,傾吐自己不為人知的往事,真如張愛玲所說:「生命是一襲華美的袍,爬滿了虱子。」這是不是伯格曼對自己兒時家庭生活的再度諷刺?父親的陰影貫徹一生,是他永遠難以解開的心結,描摹親子關係中的冷酷、偏執、脆弱,幾乎是他大部份作品都會涉及到的,艾瑪在長篇譴責伊莎莉白時提到「沒有慈母心」,婚姻和孩子的束縛壓縮女性的自我空間,讓女性害怕承擔責任,寧願用逃避和虛偽面對痛苦和死亡,這個典型案倒在《秋日奏鳴曲》中有更詳盡的演繹。伊莎莉白撕掉的孩子照片,與她凝視過的集中營照片在某些微妙涵義上有勾連,正如之前她在病房看見電視中有西貢僧人自fen,伯格曼不是戈達爾,他的鏡頭在孤獨的個體間徘徊、呼喊,看似無關聯的細節其實是指涉無論社會宏觀事件或個體微觀情感都具有的暴力性,戰爭和體制可以生產武力型暴力,冷漠和疏離製造精神型暴力,艾瑪和伊莉莎白的互換也是「暴力」壓榨的一部份,即使面孔重合、身份混淆,但她們依舊是彼此的孤島。

《假面》之前瞻性在於塑造了兩位性格迥異卻融為一體的兩位主角,算得上開性格/人格分裂的先河,對後世同類影片有較大啟發意義,並讓世人見證伯格曼佐證「電影不是一種記錄,而是一種夢幻」的圭皋名言。《假面》中的虛實模糊,兩人的關係可看作是所有關係的一個總結和縮影,具有強烈的普世性,痛苦是人生的本質,精神煉獄是最終歸宿,當假面脫落,外在崩塌,影像重合,一度無限接近的她們必然再次疏遠,結尾巨大的石雕亦和伊莉莎白重返舞台的僵硬表情暗合。當中穿插的某些跳切鏡頭和超現實段落不妨看做內心意識的流動以及心理扭曲的影像化,如艾瑪發現自己成為被研究對象時的憤怒,以畫面扭曲斷裂表現,這些手法既保證敘事的通暢,又能將情感流動與鏡頭節奏完美結合,神秘如暗夜星辰,孤寂似法羅群島上史前石頭。伯格曼說:「我的電影從來無意寫實,它們是鏡子,是現實的片斷,幾乎跟夢一樣。」

載於《看電影•午夜場》2016年3月刊

評論