2016-05-08 17:33:33

再也不見的嗩吶,是從未回頭的明天

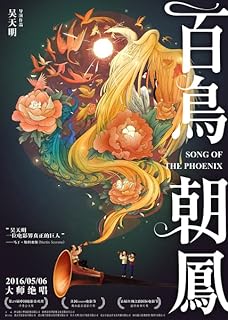

《百鳥朝鳳》,講的是一個逝去的故事,而終於公映的那天,來自一位逝去的導演。

當鏡頭緩緩推開西北山水的那一刻,喟然的嘆息就從未停止下來,黃土地的淳樸和踏實穿越了歲月的長廊,彷彿一位滄桑的老人在娓娓道來當年的故事,那些不為人知的過往終究需要有人來一一見證。深噓一口氣,幸甚至哉。 在這部電影中,沒有表演,只有陳述;沒有戲劇,只有生活。一切似乎自然而然的就發生了,在四季的輪轉交互之中,在日月的天光變換之下,嗩吶的一聲鳴響穿透層層疊疊交融的歷史,繞樑三日終究化作淺吟低唱,漸漸沒了聲息。這時代,翻天覆地,這年月,再尋不到那些走街串巷的匠人們。無力感充盈在每一寸肌膚每一個細胞之中,然你終究知道,再也不回頭的,才是明天。 作為第四代導演吳天明的遺作,《百鳥朝鳳》依舊取材於他最為擅長的,中國老一代的民俗文化,講述了嗩吶一脈從曾經德高望重不可或缺的地位到如今的消弭凋零,側面展示了中國社會日新月異的變遷,以細膩的手法刻畫了兩代嗩吶匠人為了信念堅守而產生的師徒感情。

相比《老井》和《變臉》,《百鳥朝鳳》無疑更為成熟和圓融。更少一點的戲劇衝突,更為克制一些的情緒讓整部影片的色調偏於冷寂,八台的嗩吶並沒有應有的熱鬧意味,以旁觀者的視角來看,更像是毅然決然的執念和「雖千萬人吾往矣」的孤絕。 落幕,只剩下墓碑前兩個人的對視,若不是亡靈仍在,竟只剩下一個人的舞台。 《百鳥朝鳳》將場景對準一對師徒的成長,表達的是「傳承」的概念,緬懷的是被遠遠丟棄在身後被人嗤之以鼻的「規矩」。當曾坐在太師椅上十足氣派的焦三爺終究吞下那一口鮮血敲起鑼鼓,當曾將嗩吶引以為生命之傲的藍玉戲謔著搖頭,當焦家班的師兄弟紛紛打起行李然而眼神失焦迷茫,當游天鳴面對大城市裡猶如乞丐一樣的嗩吶匠人悵然長嘆,所有的堅守在剎那間決堤崩潰,來勢洶洶,猝不及防。 那該是多久之前,發過的誓還言猶在耳,許下的諾還歷歷在目,嗩吶的聲音卻已經戛然而止,定格於畫面之上的是奔湧來襲輾過的滾滾紅塵。心中有太多大悲大喜一一掠過,如同嗩吶曾響起的陣陣傷慟與慶賀已然一去不復返,留下幾句瑣碎的扼腕嘆息,總歸會化作煙消雲散。 世易時移,非人力可為。 事實上,這種取代是社會進步不可抗力之下的必然,但一種文化的衰落總讓人多少覺得不安。嗩吶的淘汰從根本上源於大眾的選擇,只是——

傳統的匠藝化作一紙冷冰冰的「非物質文化遺產」多有太多的遺憾;

失傳的獨門絕活成為歷史書頁上的記載蘊含了無盡的惋惜;

不再有年輕人願意繼承衣缽扛住無雙鎮嗩吶的最後一脈;

這一刻,《百鳥朝鳳》已成絕響,街坊巷陌再無回音。 僅電影而言,拋去因情懷生出的不假思索的動容,總體並不算得上完美無缺。「文化呼告」的帽子之下,是接近尾聲的老舊套路和煽情過度。導演想要引起關注和重視的慾望過於熱烈,乃至於較之前戲冷靜的鋪陳坦蕩的敘述,新老時代的跨越之處顯得多幾分急功近利。 其實原本不必如此。觀眾並非無腦的資訊接受者,願意選擇這部影片踏入影院的人更渴望些許留白的思考空間,不必過度渲染,亦不需嘶聲力竭,陶澤如的一個眼神已足夠敲打和叩問匠人現實的生存環境,此一處風雨如晦,彼一方前路茫茫。 《百鳥朝鳳》的故事仍舊在每一天的生活中頻繁的上演,而我們唯一能做的,不過是更加珍而重之:浪潮席捲而來,不滅幾點星光。

舉報