電影訊息

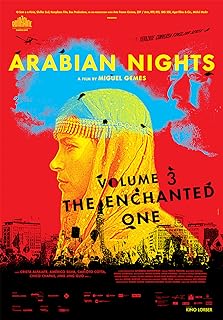

一千零一夜III:迷醉之人--Arabian Nights: Volume 3 - The Ench

編劇: Telmo Churro Mariana Ricardo

演員: Crista Alfaiate Bernardo Alves Chico Chapas Carloto Cotta

一千零一夜第3部:迷醉之人/一千零一夜III:迷醉之人(台)/ArabianNights–Volume3:TheEnchantedOne

導演: 米格爾戈麥斯編劇: Telmo Churro Mariana Ricardo

演員: Crista Alfaiate Bernardo Alves Chico Chapas Carloto Cotta

電影評論更多影評

2016-05-10 07:06:22

迷醉燕雀之歌

作為這部鴻篇巨製的終曲,第三部「迷醉之人」是最自由,最接近神話,同時也最「非電影」的。導演米古爾·戈麥斯認為這一部與其他兩部相比更為輕盈,開頭在馬賽海灣拍攝的巴格達片段甚至有點音樂劇的感覺。

影片的開頭部份,以皇后謝赫拉沙德的敘事困境及逃離計劃為由鋪展開來。而大段大段的字幕,將我們不斷地從畫面中當代葡萄牙社會眾生相抽離到古代山魯亞爾統治時期巴格達群島的多重景像當中。字幕和畫面的關係若即若離,在完全不同的敘事空間中蔓延。對於這樣含混抽象的聲畫關係,戈麥斯找到了相應的鏡頭表現技巧,他運用疊化、分割螢幕、畫面180°翻轉等手段形象地呈現出不同層面的相互交融,並試圖尋找各條線索中的聯繫和歷史發展中的某種必然性。這使得影片具有了宏大敘事的立體感和美感,而這正是是前兩部作品當中有所欠缺的。

動物寓言集

動物在三部曲中扮演了十分重要的角色,它們成為人與人之間的聯繫,很多時候即是衝突與矛盾的來源。尤其在第三部中,謝赫拉沙德所講述的當代故事「迷醉燕雀之歌」佔了影片的大部份篇幅。戈麥斯表示,男人和女人並不能滿足他想要講述的東西,他需要加入能帶來不同維度的其他生活,他想用另外一種方式來講動物。這些動物在群體內扮演著不同的角色,在戈麥斯的電影中,它們往往具有不可知的靈性。在第二部中,那隻叫迪克西的狗扮演著幸福,它代表著某種重生和希望,只是它在錯誤的時間來到了錯誤的地點,它本該是迪士尼動畫中一隻快活的玩具狗,可它卻出現在了經濟危機中的葡萄牙,它的興高采烈和無憂無慮與周圍已經崩潰的現實形成鮮明的對比,貧苦孤獨的主人走向毀滅,而迪克西不斷更替著主人。正如旁白所說,迪克西只是一個機器,用來被愛,也用來被忘。而在第一部中的公雞,則扮演著預言者和審判者的角色。

在第三部中,燕雀幾乎成為了主角,而訓鳥人退居次要地位。戈麥斯想要表達的無窮意旨彷彿都在燕雀纖細而變化無常的啼鳴中,在那些聽起來沒什麼區別的序曲、主曲和終曲中,訓鳥人卻可以通過終曲的類型來區分燕雀,訓鳥人訓練自己捕獲的燕雀,並帶它們參加比賽。在這裡,戈麥斯為這個落寞的訓鳥人團體注入了荒誕和極具反差的身份,訓鳥人團體中的很多成員竟來自葡萄牙重金屬搖滾圈,這讓人忍俊不禁。用樂隊演奏現場的畫面與聲音配上燕雀啼鳴分為三段的字幕,戈麥斯再次製造了來自兩個抽象層面的交流。就像他自己描述的那樣,在三部曲中的多個片段,他都試圖在建立國家與個人兩個層面的交流。

在這個簡單的訓鳥人故事中,戈麥斯採用了紀錄片與劇情片結合的方式,我們在畫面中看到的就是日常生活中,訓鳥人為照料不同品種鳥兒們所做的種種瑣事,畫外旁白的參與拓展了我們的感官體驗,我們通過另一位旁觀者的視角了解到關於訓鳥人和燕雀叫聲的故事,也包括它們及他們之間有聲與無聲的競爭,同時,也正是這個不知來自何處的旁觀者視點使我們與這個十分日常化的故事拉開距離。當從天上來的風神被困在人間的籠網中等待著訓鳥人的解救時,「迷醉燕雀之歌」有了幾分當代神話的意味。但是,在這個既平常又荒誕的人與自然的故事中,燕雀究竟扮演著什麼角色呢?也許從訓鳥人查帕斯不經意哼唱的小曲中可以一窺究竟:「我從8歲起擁有的那些美好的日子啊,我進入鳥類的世界,縱使壯志凌雲,我仍不改初心,我把燕雀當做最愛的玩具,年幼時,我就成為森林的衛士,我和昔日的養鳥人們,一起學習傾聽鳥語,啊美好的時光……」

私密的間離

在「迷醉燕雀之歌」漫長的延宕中,戈麥斯插入了另一個短小精悍、頗具感染力的超文本故事——「林暖」,這個看似毫不相幹的故事和它精妙傳神的中文譯名一樣,成為影片中靈光一現的動人段落,聲畫分離又一次達到事半功倍的效果。

在這個片段中,我們再次看到人群遊行的場面,只是這次遊行的主角是警察。而在背景聲音中,我們聆聽著一位來自中國北京大學國際關係學院成績最好的女生的旁白,她訴說著自己2013年來到葡萄牙之後一段甜蜜又疼痛的經歷。她稚嫩的,如同剛學會說話的孩子般的咬字與音調與她在異國的一連串辛酸遭遇形成一種讓人恍惚的間離效果,她不動聲色地講述反而激發了畫太空間的生動與真實,我們在她的故事中構建出日常生活的場景以及人與人之間的複雜關係,但擺在我們眼前的是壯觀的警察遊行畫面。這個女孩在對誰訴說呢?戈麥斯也許想要暗示她在向某位警察訴說,這位警察就在畫面中游行的人群里,但我倒更願意忽略兩者之間的聯繫,這種過於具體和確定的關聯反而會削弱此處聲畫分離達到的出人意料的間離效果,中國女孩對誰訴說並不重要,重要的是她的故事極大地豐富了畫面中游行場面的內涵,她稚嫩的聲音和令人感傷的經歷與遊行的場面之間產生了某種奇妙的反應。而私密與公眾,或者說個人與集體之間若即若離、相互滲透的關係,也在這一段落得以視聽再現。在這樣一種私密的間離中,戈麥斯對當下葡萄牙社會眾生相也由點及面愈加生動立體。

「非電影」

戈麥斯的影片總是有著很強的文學性,比如他的前作《禁忌》,幾乎就是一部「視覺文學」作品,畫面與旁白無法分開而單獨存在,畫面的表意功能需要文字的參與才能夠完成。而到了《一千零一夜》三部曲,尤其是第三部「迷醉之人」,除了旁白,大段大段的字幕成為了敘事的基本手段,畫面亦成為文字的視覺化輔助工具,這難免會讓我們產生疑問,這樣的電影還能夠被稱為電影嗎?當它本身的電影語言已經完全越界進入文學時,它的魅力也就不再僅僅來自於視聽語言了,換句話說,戈麥斯「視覺文學」作品的魅力正來源於界限模糊及他對兩者所做的曖昧處理。對於聲畫分離的運用在電影史中早已不是新鮮事,半個世紀前左岸派的導演們比如瑪格麗特·杜拉斯、克里斯·馬凱、阿倫·雷奈等人就已經走到很遠,遠到完全擺脫了電影這一媒介本身的束縛。但是在鏡頭語言的敘事中使用大量字幕,確實無形中增加了影片的閱讀性,很難說這是否觸犯了某種禁忌,或者說主動放棄了部份畫面自身的表意功能,「讀」一部電影和「看」一部電影,區別是顯而易見的。從這個角度來說,戈麥斯電影的語法其實是較為貧乏的,雖然在這部影片中,畫面、旁白、字幕有機地完成了這齣葡萄牙當代的宏大敘事,但是隱藏在這些手段背後的也許正是文字敘事的連貫性邏輯,這種敘事方式終究會支配電影獨立的語法和表達方式。畢竟,電影表達還是一種視覺的形式。當然,這些讓人覺得疑惑的地方也正是戈麥斯電影的獨特之處和個性所在,已經成為他的個人標籤。這其中並無高下。「非電影」也可能比電影更有趣,更耐人尋味,更有可討論的空間。

這部影片的結尾,同時也作為整個三部曲的結尾,竟出乎意料地平靜與恬淡。解救了風神的養鳥人一言不發地快步走在草地中,從白天走入黑夜,而我們也獲得了某種釋然,儘管心情依舊沉重。結尾字幕處,導演寫道:「獻給卡洛琳娜·戈麥斯,電影拍攝時,她只有8歲,但願她成長到足夠大的時候能夠看這部電影並有所收穫。希望她快樂。」看到這裡,我們終於可以長出一口氣,原來它是一份禮物。戈麥斯將它送給女兒,也送給未來的葡萄牙。

【注】:原文發表於《看電影·週刊》,未經允許請勿轉載。 舉報

評論