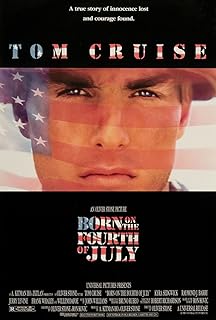

生于七月四日/七月四日诞生/生逢月日

導演: 奧立佛史東編劇: 奧立佛史東 Ron Kovic

演員: 湯姆克魯斯 Raymond J. Barry Caroline Kava

2016-05-19 21:06:52

自傳扭轉了他的墜落入生

************這篇影評可能有雷************

《生於七月四日》,既是一部反戰電影,也是一部自傳電影。

電影的開始,主人公柯維克就回憶了自己的童年:那是很久以前的事,有時候我還可以聽見,他們的聲音穿過莎莉樹林。他們是比利、史提夫、湯米,和街尾來的高個子喬伊。我最好的朋友是提米伯恩斯 他家離我家有兩條街遠。我們把樹林當作戰場,夢想著有一天我們會成為男人。

在這裡童年的主題,是戰爭遊戲與男性願望。孩子們夢想成為男人,他們的方式是扮演戰爭。戰爭英雄是孩子們的偶像,也是普通美國人的偶像。戰爭中的軍人,為國家利益而戰,,收穫國民的歡呼。七月四日美國國慶日的慶祝中,身穿制服的軍人是當之無愧的主角。這裡孩子的成長願望,也與國民英雄神話融為一體。

柯維克的父親是個克羅埃西亞移民,二戰時參加過美國海軍,戰後在一家食品店工作。柯維克的母親是愛爾蘭移民,在二戰中也曾服務於美國海軍,並在珍珠港認識了柯維克的父親。戰後兩人結婚,全家信奉羅馬天主教。柯維克就在這樣的氛圍下成長起來。

柯維克是第二個孩子,出生時間正是七月四日——美國獨立日,他的成長也與美國夢緊密相連。柯維克的成長過程,有父母的精心呵護,有和女孩的心動愛情,也有棒球場上的勝利歡呼。就像美國夢宣稱的,一切都那麼迷人。電視裡,有甘迺迪總統的就職演說,這是那個時代的美國夢:

「不是要求你們武裝 雖然我們也需要武裝,而是要求你們擔起 這個長久在黑暗中掙扎的負擔,抵抗人類共同的敵人,暴政、貧窮、疾病和戰爭。……世界長久的歷史中,僅有少數世代有機會肩負捍衛自由的責任。讓世界從此時此地開始,火炬已經傳承給新一代的美國人…誕生於本世紀的美國人,讓世界各國知道,我們準備付出任何代價,肩起任何重擔,支持任何友邦,對抗任何敵人,確保自由生生不息。……親愛的美國同胞,不要問國家能為你做什麼,要問你自己能為國家做什麼。

在美國夢和成長願望的感召下,柯維克毫不猶豫選擇參加陸戰隊。這對他是順理成章的選擇,他童年遊戲主題,已預示了這一點。他三軍也說過,「我們老爸打二次世界大戰 這是我們的機會,成為歷史的一部份。對,跟我們老爸一樣。」結果,他去了越南戰場,為戰爭奉獻了下半身。拖著殘疾的身體,他回到了家鄉。回到了家鄉,他看到了熟悉的景色,看到了熟悉的家人,看到照片上自己熟悉的身影。但是一切眼中的熟悉又變化了。原先崇拜戰爭英雄的國民,現在卻在激烈地反對戰爭。他原先自信的人生志向和主題,現在正處在墜落、困惑和不安中。

早期的一帆風順和雄心壯志,如今卻淪落為殘疾無助和失望頹唐,柯維克的生活可以說進入低谷。朋友勸他不要想戰爭了,忘掉自己的輪椅。可是他卻永遠無法忘記,他自責自己誤殺了戰友,恨自己永遠站不起來,後悔失去了生育能力。他渴望重新振作起來,像英雄一樣站起來。但是他卻無法做到。而且,他曾經的戀人正任在反戰。遊行中的口號與衝突,令奉獻軍隊的困惑不安。而撞球室老人的反唇相譏,又讓他困惑自己的軍人身份。他慢慢沉迷於酗酒,大醉中哭喊著「一切分崩離析了」。他和生性傳統的母親發生激烈衝突,再也無法再這個沉悶的家庭待下去。

百無聊賴的他,去了墨西哥羅莎別墅,在妓女身上尋找男性的自尊。一次,因為妓女的服務態度問題,他與另一名越戰傷殘老兵爭吵。兩人被遺棄在荒郊野外,相互咒罵對方的可恥,乃至在沙地上撕扯扭打,雙雙倒在地上無法動彈。在落日的孤煙中,柯維克仰望天空,感慨萬千:「我有個家鄉…有爸爸,有媽媽 凡事都合乎邏輯。你記得在變成一片茫然之前…有合乎邏輯的事情…有你可以依靠的事情嗎?」

這裡可以看成柯維克內心的轉折點,他終於開始直面自己,直面自己的人生茫然,直面自己軍人奉獻的虛妄。直面自己,是人生轉折的起點。

柯維克去了誤殺戰友的家鄉,在戰友的墓碑前沉默不語、百感交集。他來到了戰友父母的小屋,傾聽他們對兒子的思戀,並向他們坦誠自己的懺悔。說出自己的和愧疚不安,正是情緒轉折的起點。他說出自己壓抑的,贏得了對方的諒解,也獲得自己的新生。在心理上他重新站了起來。他以反戰的身份,他回到了示威場,向人群們高喊著:

「我並不因為自己傷殘而憤世嫉俗。……我是朗柯維克,越戰退伍軍人。今夜來此說明,這是錯誤的戰爭。社會欺騙我,騙我的兄弟,欺騙了全國同胞。誘騙他們跋涉一萬三千里,征伐貧窮的農民。他們長期抵抗,為獨立已經奮鬥了一千年的越南人民,我找不出形容詞表示對這個政府的厭惡。有人說……假如你不愛美國那就滾出去,我愛美國,你們深愛著美國人民,但是提到政府,我的愛說『停止』!當政者貪污腐敗,男盜女娼,我們要表明忍無可忍,我們不接受。」

這就是電影所描繪的,柯維克重新振作的自傳經歷。現實中反戰的他,也用自己的自傳,宣告自己新的生命。自傳具有這麼神奇的力量。自傳其實是對人生主題的思考與整理。在人生的低谷,他的生命之樹黯淡無光。他需要任何一絲光和熱,去重新點燃疲憊迷茫的自己。而這裡的火種,正是他的自傳。他回憶自己寫自傳的經歷:

「我整夜地寫,一週七天的寫,在紙上從頭寫到尾,甚至來不及分段。我敲鍵盤那麼用力,甚至傷了指尖。我從來沒有像現在那樣有力量。我相信自己會過早地死去,但我掙扎得要留點有意義的東西,去驅走黑暗與失望。我需要別人理解,我需要和他們分享,公開坦率地分享我曾經經歷的,我曾經努力的。我希望他們知道,戰爭真正意味著什麼。」

這正是自傳對柯維克的意義——把內心陰冷的排出去,把熱情希望引進來。他通過自傳來分享,通過自傳來驅魔,通過自傳來昇華。自傳讓他重獲意義感,贏得眾人理解,也重新塑造自己的生活故事。通過自傳柯維克的生活故事,也符合心理學家Mcadams總結的常見美國敘事主題——redeem主題。開始備受命運和家庭的寵愛,意識到自己的獨特和優勢,成長中確立了自己的人生信仰,成年後面臨一次激烈的人生危機,然後通過努力和信仰從低谷崛起,扭轉人生的頹勢,獲得自己的救贖與新生。

導演奧利弗斯通,也參加了越戰。他在戰爭任務中兩次負傷, 並榮獲一系列功勳獎章。他回憶,「在你年輕時,沒有比戰爭更富有戲劇性的了。,你要知道我的祖父參加過一戰,而且傷得很重。我的父親參加過二戰,他是名軍官,所以我從小在大人談論戰爭的傳統中長大。那時覺得參加戰爭是理所當然的事情。」然而,等到他帶著身心的傷痕回國時,他發現周圍的人對越戰既漠不關心又一無所知。於是,他成為越戰堅定的反對者和記憶者。他開始拍一系列越戰電影。而原著自傳小說,也深深共鳴了他。

這就是這部自傳電影的來由,也彰顯了自傳的力量。