電影訊息

電影評論更多影評

2016-05-22 09:30:15

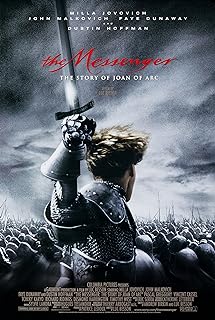

<聖女貞德>對善惡關係的再現和表現

呂克貝松的《聖女貞德》是我最近看過的一部探討人和神誰在主宰結局的史詩傳記影片,借用的故事是英法百年戰爭,講述受神指派的平凡少女貞德率軍抗擊法軍節節勝利,最後被英法教會以異教徒的身份燒死的悲慘故事。雖說,故事探討的是人性和神性的博弈,但更展現出導演對貞德內心善惡的轉化後,對自身的懷疑迷惘造成的人性悲劇,所以我希望從人性善惡的角度解讀這部作品。

一、埋下惡的種子 不同視角的結合表現

惡在貞德心中埋下種子的關鍵情節,便是貞德童年親眼目睹姐姐被英軍殺死,導演選擇主觀視點和客觀視點二者的結合來展現戰爭惡的一面——對無辜百姓的虐殺,以躲在姐姐身後暗室中貞德的窺探視角,給眼睛的大特寫,表現童年貞德在面對惡的暴行恐懼又無能為力的神情。為了加強這種惡的表達,為引發今後貞德潛意識中的復仇動機,導演又加入了一對施暴者的同僚旁觀者,吃著肉的士兵甲和乙,他們從開始的漠視到後來露出驚訝的神情足以看出,就連惡者的同類也是被這種極其殘忍的虐殺方式給嚇到,戰爭陰霾籠罩下士兵們的嗜血衝動被極大限度激發放大。另外值得注意的是,導演在姐姐死去時加入了十字架掉落的特寫鏡頭,從這裡便開始了對神的懷疑,也為之後被上帝放棄的貞德的悲劇性結尾埋下了伏筆。

此段童年的陰影,作為貞德的夢魘也出現在其他地方,在貞德身受箭傷昏迷時,就曾夢到長大後的他被關在暗室,再一次目睹施暴的法軍虐殺姐姐的場景,此刻貞德沒有像兒時一樣害怕的不敢做聲,而是憤怒的大叫撞門想要衝出去救姐姐。由此推斷,這仇恨的惡果已經開始在英法的戰場上正在被貞德付諸實踐,這場神眷顧的正義之戰,也開始混進了人性仇恨的惡。

二、戰爭下人性善惡的較量

導演旨在探討戰爭的正義性,所以在表現幾場關鍵性戰役中手法考究老練,更體現戰爭下人性的善惡較量。在第一場戰爭中法國出於自衛想要奪回國土奧爾良,電影中的法國處於一個弱者位置,從國王的膽小懦弱便可見的,所以我們便不由開始將勝利的希望寄於貞德所帶領的法軍一方。戰爭中善惡的較量主要體現在以下四個方面。

首先是貞德的形象,在拍攝法軍收復奧爾良一場戲中,貞德作為上帝代言人出場,高舉旗幟、身披鎧甲、身騎白馬,儼然是一種精神領袖的設定,鏡頭給足了大仰拍,大逆光,具有一種神聖的美感。其次是戰爭的外景環境,外景在強烈日光下拍攝戰爭場面,傳達出一種正義似的,被上帝眷顧的一種意味。然後就是在交戰雙方的設定上,也表明了導演對這次戰役的態度,英軍配有多種大型的戰鬥武器,相反法軍什麼都沒有,這種靠人強攻的戰術自然傳達出有一種悲壯的情感,所以觀眾自然會同情並更希望法軍獲勝。最後是敘事之外,貞德個人的反應鏡頭的加入,攻城進行到高潮,貞德親自上陣不料被守城士兵一箭射中心臟,此刻一直搖晃快切的戰爭場面切換到俯視貞德的升格鏡頭,捕捉到貞德面部的一種疑惑的難以相

信或者說是瀕死的表情。此時的上帝視角也可以算是一種嘲諷,因為此時的貞德已經開始懷疑上帝是否存在,她人的意識逐漸被喚醒,因為作為被上帝選中的使者,是不會輕易死去的,從這裡導演便採用這種升格的處理,試圖帶領我們同貞德一起思考戰爭的正義及非正義了。

首戰告捷的法軍相信了貞德是上帝派給法國的精神領袖因此士氣大振,在全力衝擊敵軍大門時,戰爭的正義性已經開始向非正義轉化,善惡的界限已經開始模糊。在表現第二場戰爭時,從拍攝的角度到主觀鏡頭的選擇都與第一場戰爭大有不同。首先在貞德形象的再現上,這一場戲,貞德不再身騎白馬而是在士兵中間,似乎是導演有意為之要把她從神的代言人的一種高高在上的位置拉下人間,去體會戰爭的殘酷,貞德也從開始的理智果斷漸漸開始眼神飄忽不定,露出驚恐不知所措的神情。尤其是在士兵撞開大門前進的一場戲中,貞德對戰爭正義性的困惑達到了高潮。士兵們簇擁中的貞德悵然若失、不知所措,遠遠異於第一場戰爭中那個驍勇的精神領袖,人物的高度反差也將人性與神的較量提升至高點。然後是在外景環境的選擇上,第二場戰爭所處的環境環境已經不再是陽光普照的大晴天,而是陰天和雨天。

隨著天氣的逐漸的惡化遞進,也愈加展現出,戰爭已經向罪惡的深淵滑落,上帝不再眷顧法軍一方,也預示著貞德終究會被拋棄的悲慘命運。接著是在交戰雙方的實力對比上,法軍簇擁的攻城車給人一種壓迫之感,像極了第二場戰爭中英軍的大型武器,此刻雙方的實力對比已十分明顯。另外此段對比蒙太奇的剪輯手法,把法軍歡呼的氣勢和英軍手忙腳亂的防禦,已經預示了法軍勢必以壓倒之勢攻下城池的結局。在鏡頭的切換上,英軍守城士兵被箭刺穿身體緊接著從英軍一方射過來的箭也讓一排法國士兵倒下,表現戰爭雙方都會在戰爭中付出慘重的代價,也再一次闡明導演對正義戰爭的懷疑和否定。最後是貞德主觀鏡頭的加入,戰爭勝利之時,貞德再一次看到了上帝站在她的面前撫摸她的臉龐,接著上帝開始流血,喻示著不再相信貞德,此刻將貞德的懷疑推向高潮,如果不是神的庇佑,戰爭的勝利難道真的是勝利的一方激發心中的惡念,拼死一搏的結果嗎?重新佔領城池後,一位法軍想要殺掉戰俘獲得他的牙齒,貞德極力阻止卻也說不清不殺戰俘的理由,只希望通過懺悔以求得心裡的安慰。被捲入戰爭中的人們已被鮮血模糊了雙眼,除了求生、殺戮,善惡的界限已不明,就連以上帝之名的聖女貞德也開始分不清自己到底是因仇恨殺戮還是受上帝派遣以正義之名。貞德內心的矛盾和動搖,也為後面與撒旦對話做足了鋪墊。

三、展現人物內心的矛盾掙扎,採用大特寫,尤其是突出眼睛的特寫,配合著光影,展現人物兩面性(善和惡),預示結局。

貞德拜見法國國王,向他講述自己接受神指那天的情景,從人物開始對話,鏡頭就直接切兩個人面部的大特寫,這樣處理會使我們更加認真的關注貞德說話的內容,透過主角的眼睛也意圖帶領觀眾一起去感受人物此刻的內心世界。在光影塑造方面,這場戲的人物採用一半臉有光,一半臉無光的處理方式,這樣處理是為了展現人性的複雜,貞德如光一般為法王和整個法國帶去了勝利的希望,法王一方面是支持貞德的,另一方面則懷有對國王寶座的私慾。貞德身上光明陰暗也同時存在,作為上帝的指派者她是善的化身,但悲慘的童年經歷造成了她對英軍的憤恨,可解讀為私慾(惡的一種)。導演在故事的開頭就意圖向我們展現人物的兩面性,也為故事接下來的人物命運埋下了伏筆。

影片展現了貞德與撒旦的多次對話場景。在交談博弈中,貞德開始漸漸殺死自己心中的上帝,對戰爭的渴望也更傾向於復仇,人物在善惡之間的徘徊也助推著貞德人性之欲的覺醒。對話的處理也是採用大特寫,尤其是人物眼部的特寫,讓觀眾更注意談話內容,進人人物內心。不同的是,此時的打光已不是半明半暗了,撒旦的採用頂光源打光方式,略仰拍採用大廣角呈現,給人一種神聖的不可僭越之勢,並且略帶恐怖詭異之感。而貞德的臉上已沒有明顯的光影變化,整個人幾乎處於黑暗之中,除了表現渺小無力之感,還能預示她最終的悲慘結局。

貞德最後雖逐漸發現了自己潛藏心底的人性,直視自己復仇的罪惡動機,但她依舊虔誠的相信著上帝,希望通過懺悔得到原諒和寬恕,她用行動踐行者她對上帝忠心不二的信條,她的死也表明了貞德本人還是傾向善的一方,可謂以死明志。她是宗教的犧牲品。

其實,人性本來就是一種多樣的存在,至善之人只是小心潛藏起心中的惡,讓更多光明的部份流露,極惡之人也只是由於某種溫暖情感的缺失而更多的暴露惡的本性罷了,至善和極惡之人都不是完整的現實生活中的人,而電影就有這樣的魅力,讓我們透過螢幕感受那些在情感上不夠完整的人的經歷,這足以讓我們有所感、有所悟,也更容易去辯證的看待人性的本質是什麼?

評論