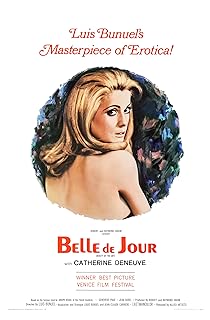

電影訊息

青樓怨婦--Belle de jour

編劇: Joseph Kessel 路易斯布紐爾

演員: 凱薩琳丹妮芙 Jean Sorel 米修比哥利 Genevieve Page

白日美人/青楼怨妇(台)/白昼美人

導演: 路易斯布紐爾編劇: Joseph Kessel 路易斯布紐爾

演員: 凱薩琳丹妮芙 Jean Sorel 米修比哥利 Genevieve Page

電影評論更多影評

2016-05-23 01:34:42

電影筆記

最近這段時間其實挺忙碌的。不過在忙碌中,反而逐漸發現了自己的特質——我的羅曼司氣質其實只是多年文學教化之下所產生的幻覺,而實質上我是個非常冷靜的人。但是很不幸,羅曼司這種惡習使我經常會不小心就情緒失控,可見所受教育對一個人的思維方式影響有多深。

也許是巧合,這三個多月裡,斷斷續續看了大約三四部片子。《白日美人》、《革命之路》、《慾望都市》,哦對,還有一部新片子《北京愛上西雅圖•不二情書》。不得不感慨,後者的實在略為乏善可陳。在我沒有經歷多少人生的時候,我特別喜歡標榜藝術片,所以布努埃爾這種從中產階級家庭出來、有良好品味的導演,大概是我曾經很喜歡的。不過在看《白日美人》的時候,我的注意力完全不在重點上——我只是忽然記起來《教父》裡有個類似的場景,似乎參考了這部電影裡的林蔭道和德納芙的大衣。

回歸正題,這幾部電影都是講愛情和婚姻的。布努埃爾鏡頭下的德納芙,恰恰是我最無力直視的一個影像:不是因為這位左翼導演的諷刺,而是他對西歐階級社會中某類女性的觀察確實是比較真實的。德納芙所飾演的這位想像力豐富、大作白日夢的風流少婦,並不如劇中翻譯所謂,是什麼真正的貴族。在法國社會裡,究竟存不存在真正的貴族,這都很可疑。但是,她倒是很自然地演出了一個笨拙而精緻的女人。布努埃爾、侯麥好像都很偏愛拍這類題材,我印象里還有歐容,也是很懂得他們「那個階級」的婦女,會如何打扮、如何言語、如何社交——如何出軌而不能自拔。這些女人什麼都有,就是沒有靈魂。

《白日美人》公映年份是1967年,我不了解具體資訊,無法置評。但在今天這個充滿了不安定幻覺的時代,我反而覺得很有必要重新看看1968年前後的材料。歐容他們所拍攝的「法國」富人女性,大多都是洋娃娃一樣,她們身上有鮮明的階級烙印。這些左翼導演正是出身於如此階層,所以才把這些問題看得十分透徹。而另外一位美國作家威廉斯(對不起,有點記不清了)的小說《美國人》裡,他的美國主人公Newman去心中聖地巴黎,熱情追求一位沒落貴族小姐。然而這位被作者比擬為舊大陸象徵的法蘭西貴族小姐,她的形象非常蒼白、瘦削,為家族所控制、隨時準備靠著貴族的名銜賣個好人家。而另外一位貧民出身的法國小姑娘,天天在羅浮宮學畫。這位並沒有什麼藝術天分的女子,畫著鞋匠父親的錢,在羅浮宮試圖以其文藝的才華而得以結交名貴,改變自身階層的命運。在書中,威廉斯藉助沒落貴族的口說到,這種貧民女子,她有野心和力量,是有可能往上走的。

威廉斯的寫作可能受他哥哥杜威影響,喜歡心理分析,但其實還是非常注意寫實傳統的。我甚至只有在最近回想到《白日美人》這部片子時才打了個寒顫,徹底理解了威廉斯對舊大陸、對法國人那套「帝國」傳統的冷靜觀察和隱約的諷刺。不論是電影裡終於從「夫權」「夫權」中似乎「解放」了肉身和心靈的貴婦,還是小說里那些試圖通過婚姻、戀愛等手段改變本人及家族命運的女性,她們的「出走」,在寫作者的上帝視角之下都是墮落。

德納芙所扮演的貴婦,在初次試探私娼時聽說了一些不屬於她那個階級的人的怪癖。她當時非常嚴肅地質疑道:這些人為什麼要做這些如此不高貴的事情?她這個問題問得真是天真可愛,而又不乏理直氣壯。其實所有的人都比她更機靈,反而是這類主角常常帶有一股天真傻氣。當然這類傻氣也無妨作為一種風情。但是布努埃爾大概並不僅僅是想讚美一下如此風情。我甚至也看不出多少憤世嫉俗的批判情緒,反而倒是欣賞其跳出自身環境看問題時所具有的冷靜態度。這些故事大多仍然是《玩偶之家》套路的後續。既然是後續,也談不上有什麼深摯的愛情。多少還融入一些傳奇色彩。當然這類色彩,在新教倫理影響下的英美文學裡,也常常是被視作異端的。

所以我會懷疑,身處今天的自己,到底要如何看待這些問題?我個人並不太喜歡憤世嫉俗的方式,因為越發意識到走偏激路線的時候,未必是足夠深刻的。另外一點,人也常常為自身處境限制,做出有利於自身立場的判斷。這對我們來說,尤其對女性來說,可能是最危險的。其實當時的文藝作品,多少已經在暗示,走出家庭限制的女性,一不小心就會掉進什麼樣的陷阱。這類陷阱,革命時代會有,後革命時代也無處不在。獨立,並不是依靠浪漫想像、婚姻、身份、或者才華,就能夠輕易實現的。

戲仿1968前夕美國人婚姻場景的電影《革命之路》,根據耶茨小說改編。雖然也稍微讀過一些原作,不過原有的印像已經很淡漠了。似乎電影比較遵從原作。不過,再次反觀這部電影時,我看到的反而是耶茨對舊大陸上那場喧鬧的些微反諷。Adam和April這對夫妻的名字似乎就暗示了他們是所有基督教文化之下夫婦的縮影。我曾經同情過Adam,也偏袒過April,但直到那次重新看片,才發現這對夫婦其實是一類人。Adam比April更了解自己身為凡人,並沒有多少改變世界的能力。至於April,她是一個演員,最初與愛人相見的場景就是在一個類似舞台的空間裡。最初,舞台是與祭壇相關的,因此人被賦予一些神聖的色彩。但如果你把天賦放大、甚至據為己有的時候,往往會遭遇命運的詛咒。同樣不幸的事情再次發生,這次戲劇衝突的引線被引到了瘋子身上。既然這對夫婦同樣並不確定具有改變的勇氣,同樣空洞而無法承擔結局,那還不是天生一對兒嗎?

固然,我也非常不情願地再次看到了女主人公尖叫失控、闖入樹林(樹林在清教徒的文學裡常常是非理性、喪失信仰的隱喻),然後對婚姻徹底絕望引產身亡等諸種悲劇。「瘋女人」在西方文學裡並不是一個多好的意象,但是它不可忽視。這些瘋女人其實是讓男主角和作者感到恐懼、無法控制的。她們的行為常常導向毀滅的結局。——有時候我情不自禁懷疑難道是作者們無能為力所致?

其實耶茨處理的可能不能夠算是非常典型的美國中產家庭。僅僅是我的一點推測。似乎在具有教化色彩的一些基督教文學作品和媒介里,清教徒的教育反而強調培養健全而安於正道的普通人。相對而言,這類人不大容易會遭遇如劇中人物的革命問題。至少不會以如是方式。清教徒在宗教戰爭時期倒是真正的革命者,凡有真實信仰的人,一旦顛覆起來,行動力量是巨大的,也不大會侷限在一些小把戲上。——所以試問,作者對那場文藝氣質頗濃的「革命」,究竟又是什麼樣的曖昧態度?

所以,再次審視左翼導演鏡頭下的中產階級的洋娃娃,我反而覺得挺悲哀的。剝去炫技鏡頭和文藝理論,反而還算是踏實的社會紀實。反倒是如今的文藝越發歸於文藝,離真實生活太遠。 舉報

評論