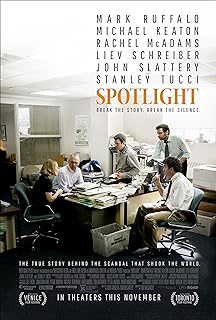

電影訊息

電影評論更多影評

2016-06-07 20:56:49

怎樣成為一名記者?

如果你曾經,現在,或者將來想成為一名記者,那麼這部影片你肯定要看。

首先影片是根據真實的新聞事件改編,而且導演托馬斯一直以來講故事嚴謹又力求接近現實,加上他手底下跟「處女座」山影有一拼的團隊,熱烈「歡迎你來找穿幫」,總之呢,這部影片對於和我一樣意淫記者,編輯,報社等碼字賺錢滴人兒的吸引力那是無上限,保守估計一萬點。

好了,言歸正傳,咱們一起跟著托馬斯來上課---

成為記者第一步:勇氣

這是一個推翻「信仰」重建信仰的故事。天主教在西方是精神信仰的存在,一度達到了「神權」大於政權的地步,挑戰它的權威,無異於螳臂當車,自尋死路。而作為記者,就要有足夠的勇氣,哪怕你對手的體量比你大幾倍,乃至千萬倍。

所謂勇氣並非是指「初生牛犢不怕虎」的懵懂,而是清楚知曉自己將面臨什麼樣的風險,也許是有朝一日「馬革裹屍還」,就像為了報導地溝油而被刺十幾刀身亡的洛陽記者李翔,就像六六新劇《女不強大天不容》為了追蹤報導流產差點葬身異地的記者鄭雨晴。

記者是社會真相的「搬運工」而這些真相更多的是被人刻意掩蓋的社會黑暗面,在揭開的過程中,受到各種勢力的阻撓是常態,顛沛流離,居無定所這些身體的折磨也不值一提,最可怕的是因損害到一些人利益而危害到你個人的人身安全,所以,成為記者,你有足夠勇敢嗎?

成為記者第二步:執著

發現真相的過程瑣碎而漫長,影片中羅比在接受巴蒂的問詢時候說「我們一般幾個月確定題材,之後就需要一年多的時間來調查」。

電影裡,為了報導天主教神父性侵幼童事件,從確定選題到正式報導耗時約一年半。團隊四個人走訪80個受害人,這些受害人有的搬家,有的不接受採訪,還有的因親人阻撓半途終止採訪,當調查線索中斷意味著之前幾天甚至幾個月的努力都付之東流,這意味著你要從頭來過,等待你的是更多個無人陪伴的長夜,更多的風餐露宿,更多的閉門羹和更多的冷嘲熱諷.......

我不知道陷入這些境地的記者是怎麼排遣自己低落情緒的,反正劇中分工合作的四個人永遠是打了雞血般鬥志昂揚,我想麥克應該有一嘴好牙口,只要是他咬住一個線索,就死不鬆口,誓要在這堅硬的骯髒遮羞布上撕開一個缺口。從影片開始他就扛上了律師加拉貝迪安,碰了三次軟釘子後,終於見到了受害人,並且成功取得一手資料。在他軟硬兼施一再追問下,獲取重要內幕,順藤摸瓜牽出本案中最大的主教。得益於他的發現,巴蒂調整了整個《焦點》報導策略,讓事件更徹底更全面更深層的被揭發呈現。「我們不是要熱點,要一段讀者的關注,而是要撼動整個天主教體制,是要真正解決這個事件」。

追蹤真實的過程中,線索有引導也有誤導,千頭萬緒,如果作為記者的你有一點浮躁和應付心態,事情就會變成一團亂麻,也許因為你的一點疏忽就會讓事件「差之毫釐失之千里」最終,真相也不再是真相,所以執著是你成為記者應該擁有的第二個品質,就像羅比說的「我覺得這件事我們應該忽視所有人的意見」堅持尋找隱藏最深的事實。

看到這裡我的小心臟是沸騰的,浮現在腦海的是付出就有回報還是堅持就是勝利?忘了。說這是一部正能量影片也好,主旋律也好,勵志也好,都不重要,重要的是執著堅韌的做事原則以這種擲地有聲的方式又重回了我們身邊。

成為記者第三步:協作

21世紀會淘汰單人作戰,團隊正在成為職業的中流砥柱,記者行業也是。分工合作,共享資源,是團隊致勝的不二法則。如果你有偏執的個人英雄主義情節,那麼記者這碗飯不太適合你。單槍匹馬闖入販毒巢穴,一窩端?對不起那隻屬於吳宇森的電影情節,除非你是...餘罪張一山!記者這個行業如果按照危險度劃分的話,也屬高危職業,聽說在美國新一輪職業調查中,記者因壓力和前景因素排名倒數第一、在這麼一個職業中,收起你想做孤膽英雄的想法吧;再者說,記者的工作量非常巨大,靠個人?只是如山高的文字資料就足夠淹沒你。

影片中的四人調查團隊各有專攻,分配任務出去,然後一起匯總,頭腦風暴,團隊精誠合作從一開始調查偏離方向到重歸正軌,一步步抽絲剝繭最終水落石出。一個神父性侵到後來牽出87個神父都有猥褻史,最終把矛頭對準天主教腐敗的體制,提出質疑,後續600篇跟蹤報導在全國乃至全世界都引起強烈轟動。

千里大堤,小如蟻巢也可以將其擊潰,這就是團隊合作的力量。

成為記者第四步:信仰

一開始就說了這是一個推到信仰重新建立的故事,影片把需要推倒的信仰矛頭直指天主教,而推倒的過程中依靠的就是這群記者心中所堅守的「信仰」,這個信仰你可以理解成社會責任心也好,道德底線也好,記者的職業操守也好,或者說是身為波士頓這個小鎮裡邊一員的主人翁精神。

就是因為這些信仰,四個記者才組成了堅不可摧的調查小組,所向披靡,一路披荊斬棘呈現真相。

而信仰,並非只有記者有,你可以從影片中任何人物身上或多或少的找到它的蹤影。即使是被利慾薰心為人渣辯護的麥克里斯也在六年前匿名寄出了檢舉名單,這是社會責任心在閃光;SNAP組織的菲爾多年來收集遭遇性侵兒童的案例和證據,幾年來一直的堅持不也是社會責任心在推動嗎?其實,人是多面性的,影片並沒有把人物塑造成個性單調的符號,反面人物也有人性的閃光點,也有糾結和反思,決定他們所有行動的就是內心的「信仰」。

信仰,是貫穿影片從一而終的主線。薩夏採訪完其中一個性侵幼童的神父出來後,門口2個孩子騎車遠去的身影,讓這個身材單薄的女記者一陣擔憂,對住在周圍孩子安全的擔憂,老律師違背職業道德選擇了幫羅比圈定主犯名單,他知道這樣做的後果是他一生辛勞換來的職業名譽也許會被付之一炬;如果不是因為深深的社會道德心,這位做了一輩子律師的老人怎麼會在最後關頭做出這個舉動?因為與這個城鎮共命運的責任心,才有了最後因為多年前對線索忽略而自責不已的羅比,如果在看到這個線索的時候挖掘下去,也許就會早一點阻止這個罪惡,讓更多的兒童免除痛苦。

忽然就想起了咱們的前央視記者柴靜,2015年《穹頂之下》,空氣環境問題是她一個人的事兒嗎,是只關乎她的生命嗎?不是。耗時兩年,她自費投資了差不多一百萬作為國內外的拍攝和後期製作的費用。她在訪談中表示:「一個人沒有當媽媽之前,這個世界只跟你有幾十年的關係,到此為止,我對我的一生負責任就可以了。但確實有了她之後,你跟未來世界有了關聯,有了責任。

「如果養育一個孩子靠一個家庭一個村莊,那麼,一個孩子的毀掉,整個村莊都脫不了關係」我們都是地球村的一員,身邊所有的事都關乎我們的未來,影響我們的命運。「我發現,城鎮如果要發展繁榮離不開裡邊所有零件的合作」這種責任心不僅是記者,也是芸芸大眾所有人應該信仰的。主題隨著結尾呈現,完美履行了影片的教育職責,不說教,不嘮叨,不填鴨式,讓人完全無防備的全盤接受,在一片感動和興奮中融入了萬千觀影人的思想,然後隨著血液流向心房。

好了,課講完了,問題來了,現在距離你成為記者的夢想是不是更遠了?

評論