2016-06-29 19:47:27

你敢嗎?

************這篇影評可能有雷************

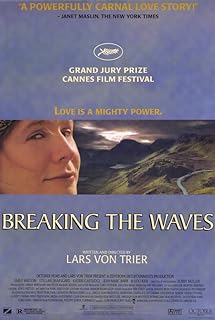

《破浪》是拉斯馮提爾的電影裡面我比較說不出滋味的一部。談不上喜歡不喜歡,只是覺得這部電影所構建的故事讓我有一種有心無力的虛脫感。不像《女性癮者》和《反基督者》那樣,《破浪》是一個封閉的故事。前兩者是開放式的,或多或少會讓作為觀眾的我沉浸入故事裡若有所思,反覆嘴嚼,而《破浪》不一樣,它並沒有打算讓觀眾進入故事。像一條自始至終獨自流淌的小河,讓你只能困在現實的兩岸上窺探這個壓抑、離奇又悲傷的故事。

在70年代蘇格蘭海邊的一個封閉小鎮上,人們虔誠地篤信天主,患有精神疾病的Bess也是信徒之一。她愛上採油工人Jan並閃婚,又因難以忍受Jan去工作不在自己身邊的孤獨而失去自控。她日夜乞求上帝讓Jan回來,等來的卻是Jan工傷致癱瘓的噩耗。故事到這裡正常得簡直不像是拉斯馮提爾的手筆,當我開始感到乏味的時候,轉折也終於如期而至。病入膏肓的Jan要求Bess和其他男人發生關係,再度體驗愉悅,以激發自己的求生意志。Bess從不可思議到心甘情願,最終因放蕩的行徑被小鎮放逐。走火入魔般的Bess並且死在了賣淫的船上。

拉斯馮提爾所塑造的女性角色都有點反理性和反邏輯的意思。而《破浪》女主Bess身上的那種宗教式的迷狂是最強烈的,只不過她信仰的是愛情。愛情出現,這個天真的神經質少女所僅存的理性覆滅。天主教義和俗世的枷鎖就無法再為Bess提供關懷和庇佑,而是將她逼上了絕路。我以為拉斯馮提爾是在質疑宗教的壓抑和偏執,但是回頭一想,Bess對愛情何嘗不是一種偏執? 她也是愛情的羔羊,為愛瘋狂,為愛犧牲。以一種偏執對抗另一種佔領權利意識形態的偏執,下場可想而知。

「你為什麼和別人這麼不一樣呢!」「你必須學會忍受孤獨!」男人必須如何,女人必須如何,每個人彷彿都有天定的職責,只有完全遵循才算是不逾規矩。這就是這個世界的說一不二的規則,人只能選擇從眾,或者去死。

如果說世俗成規和宗教所教給Bess的是恆久忍耐,那麼Bess的心靈所的則是相信二字。凡事莫問,相信就好。曾經對天主的篤信是如此,後來對愛情的篤信也是如此,沒有緣由和邏輯的相信就是Bess內心的最高道德。

「I can believe.」

這就是Bess的信仰——永遠相信,不管是愛情還是別的什麼。但是真的可以嗎?或許Bess的愛和信仰自有真義,但是Bess因此付出的代價是被永恆詛咒,墮入無 邊的沉淪和毀滅。拉斯馮提爾的處理是令人心碎的。我無法喜歡上Bess的故事,大概是因為那個世界裡的愛情如此高高在上,寧為玉碎,不為瓦全。

令我意想不到的是結局,妯娌Dodo說服了教士們讓Bess葬在教堂墓地,而Bess的救贖真的換來了Jan的奇蹟。而我覺得這個皆大歡喜般的結局很生硬,也很諷刺。既然愛被塑造得如此艱難不易,又何必製造夢幻泡影勸人相信。只能說,無論是電影裡的小鎮,還是我們所生活的這個世界,以愛情為絕對信仰的人都只能是被詛咒的「異教徒」。人生而有性,生而有愛,但可惜的是愛從來不是生命的主導。刀耕火種的原始年代,生理至上,愛情自然無從談起;回首可以書寫的歷史,愛情至多也只是文明社會漫長歷史的點綴;到了今天,現代愛情的意義也越發隱晦和朦朧。《破浪》指給我們一個未知對錯的答案:愛不是恆久忍耐,愛是孤注一擲的相信。

But dare you?

舉報