2016-07-01 05:38:06

歌舞片的巔峰,好萊塢的自嘲

************這篇影評可能有雷************

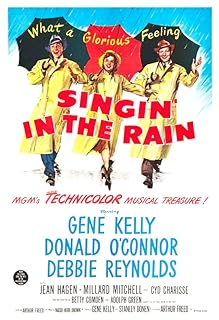

《雨中曲》(Singin' in the Rain)誕生於1952年,正值美國戰後相對穩定和平的年代,中產階級方興未艾,「嬰兒潮」正滾滾而來。作為好萊塢黃金時期的經典歌舞片,《雨中曲》中盡情展現了當時電影/歌舞演員超群的表演能力與好萊塢電影製作的精良工藝;目不暇接的舞步、眼花繚亂的剪輯、簡潔完整的敘事、妙趣橫生的台詞,將近60多年過去了,《雨中曲》依然歷久彌新,堪稱是電影史上最完美的歌舞片。

但《雨中曲》的精彩並不僅僅在於技術上的登峰造極。相信入門級別的電影愛好者都很難忽略這部影片的故事背景:那是二十世紀二三十年代——無聲電影與有聲電影交界的年代,《雨中曲》劇情的主要衝突也是因有聲電影的出現而產生的。無聲電影時期的螢幕紅星琳娜外表嬌美動人,在好萊塢已擁有大批粉絲。但隨著有聲電影的時代到來,影迷們迫不及待要在影院裡聽見自己的偶像開口說話,嗓音尖細、咬字不準的琳娜頓時傻眼,卡在了事業瓶頸。而她與自己的螢幕搭檔唐、能歌善舞的小演員凱西之間的三角關係也令人啼笑皆非,是輕鬆娛樂的歌舞片裡不可或缺的喜劇元素。這部關於電影的電影,不單為我們造了一個長達100分鐘的明星夢,同時也包含了好萊塢對於自身明星制度的反思,乃至嘲諷。

作為一部五十年代拍攝的電影,導演(也是演員吉恩·凱利本人)以一種懷念而調侃的姿態,敘述了過去無聲電影的種種拙劣浮誇,更通過名不過經傳的小演員凱西之口,嘲笑了當時花瓶式的電影明星:「那根本不是表演,只不過做幾個表情而已」。除了戲謔電影明星,影片裡還有意加入了對於無聲電影時期編劇的反諷橋段。默片階段演員不用開口說話,字幕也只有寥寥幾行,演員在拍攝過程中往往只用重複幾句簡單台詞,用來帶入表演情緒即可。而如今電影改頭換面,編劇卻依然按照老辦法行事,演員一開口便是空洞直白的「我愛你,我愛你,我愛你…」,簡直把愛情片拍成了弱智片。這部「關於電影的電影」中,有心的影迷能看到導演有意設計了大量對於好萊塢電影的嬉笑怒罵,自嘲、玩笑、各種梗層出不窮,普通觀眾固然看得開心,熱愛電影史考古和鑽牛角尖的影迷群體也都能樂在其中。

不過《雨中曲》中,歌舞和音樂元素或許比情節敘事更加重要。歌舞不單單是這部影片的形式,更是劇情的一部份。在琳娜無法勝任自己的角色嗓音之後,為何鬼靈精怪的男二號科斯莫一拍腦袋,就掉准槍頭讓唐把電影改成一部歌舞片?歌舞片是有聲電影誕生後很快就出現的影片類型,這與當時美國音樂劇的興盛密切相關。音樂劇與歌舞片在英語中都是musical一詞,為了區別舞台與螢幕,往往把歌舞片稱為「musical film」,而音樂劇稱為「musical theatre」。音樂劇在美國真正脫離戲院雜耍、開始在喬治.柯漢(George M. Cohan)的基礎上深根發芽也正是在二十世紀二三十年代,最終在導演巴斯比·伯克利(Busby Berkeley)手中達到巔峰。音樂劇作為大眾市民喜聞樂見的音樂娛樂,有聲電影最早完全將音樂劇照搬到膠片上,但隨後也開始穿插電影的敘事邏輯,加入更多情節內容,而隨著音樂劇自身的成熟與發展,歌舞片形式也越發豐富,這兩者可謂互相借鑑、彼此依存的關係。

在《雨中曲》的後半部份,導演將「劇中劇」《舞蹈騎士》(The Dancing Cavalier)的開頭部份完整插入正片,觀眾所看到的畫面事實上是在唐與科斯莫的腦海中實現的,或許在某種程度上有些節奏脫節,讓部份觀眾摸不著頭腦。但在這劇中劇里,我們看到的卻是最貼近真正音樂劇的十幾分鐘,劇情在最大程度上被弱化了,只能看出一個故事大概:窮小子唐獨闖百老匯,名利雙收後卻依然得不了美人心。但其中群舞、雙人舞、獨舞極為出彩,場面調度和舞檯布景都堪比出色的音樂劇,而短短露面的美人賽德·查里斯(Cyd Charisse)則貢獻了堪稱全劇中最令人心醉的浪漫場面:飄逸的白紗在大風中包裹著她與唐兩人,象徵愛人之間的纏綿與柔情。劇中劇也使用了電影拍攝中的經典致敬手法,重現了1929年麥克梅出品的第一部大型歌舞片《百老匯旋律》(Broadway Melody)中的舞蹈場面,可見導演用心之精到,劇本之豐富,而《雨中曲》也絕非打打鬧鬧、純粹逗樂的娛樂之作。

100分鐘的影片說長不長,但看點頗多,一時也無法逐一道明。有處細節不少觀眾都留心關注了,那是在影片前半部份,無聲電影在影院上映時,螢幕前的樂池中一個正規管絃樂隊正跟隨指揮給影片現場配樂。這種形式的觀影體驗也許隨著有聲電影的到來便不再存在,但作為音樂專業的學生,不禁好奇當時電影院音樂的來龍去脈。是否在大城市的當紅電影院會專門配備一個樂團?樂手們的專業水平與薪資如何?電影音樂的創作又是怎樣的行情?熟悉蘇聯時期音樂家的樂迷應該了解,在史達林高壓時期,自由的音樂創作舉步維艱,不少作曲家便通過給審查合格後的電影譜寫配樂,作為養家餬口之道。蕭士塔高維奇、普羅科夫耶夫、哈恰圖良都曾為電影配樂,不少也成為知名作品流傳下來。在有聲電影以排山倒海之勢吞沒無聲電影后,或許不少音樂人又要另尋出路。

篇幅所限,未能細談串起全劇的一首首歌曲與最著名的雨中獨舞場景。《雨中曲》中的主要演員各個身懷絕技,歌喉動人、舞技驚人,一場場「炫舞」段落真叫人驚嘆好萊塢歌舞演員的不凡身手,簡直要在螢幕前大呼Bravo。前衛又華麗精緻的歌舞、經典卻不落窠臼的劇情、逗趣而勇於自嘲的視角,《雨中曲》作為影史排行第一的歌舞片稱得上實至名歸。看完全片,不經意聽說了一個有趣的幕後花絮:在劇中為大演員琳娜配音替唱的凱西事實上並不善歌唱,而發音土氣五音不全的琳娜在現實生活中則是個優秀的歌手。更令人吃驚的是,凱西在劇中的歌曲其實都是琳娜的演員(Jean Hagen)為其演唱的——或許又是幽默的導演故意給觀眾開的玩笑?

------------------------------------------------------------------------

伯老師幫改過的,音樂劇賞析課作業。。