電影訊息

電影評論更多影評

2016-07-15 00:24:17

《聚焦》:平實的背面是寡淡

by 蘇往

然後,就沒有然後了。在電影裡,所有持反面觀點的人,都只是動動嘴皮子罷了。

————————

第88屆奧斯卡金像獎最佳影片的角逐中,本來贏面最大的是《荒野獵人》,《聚焦》次之。而後者得獎,大部份人是樂見其成的。

好萊塢的工業體系向來保守,但是,其從業者作為大型機器上的部件,和大工業時代以降的工人一樣,本質上是一個沒著沒落,白雲蒼狗剎那間的階層,政治傾向上「偏左」,為「勞力者」憂心,與「治人者」保持距離是必然的。

在這個遊戲規則被少數人制定的世界上,如果有什麼人,比如一群調查記者,為發不出聲音的被侮辱與被損害者發聲,而且在與權貴的對峙中漂亮地贏了一場,又正好有一部電影克制又有力地講好了這個故事,學院獎的選票沒有理由不愛它。何況,《聚焦》今年的主要對手《荒野獵人》技巧精湛,卻缺少其導演前作《鳥人》那種直指人心的力量。

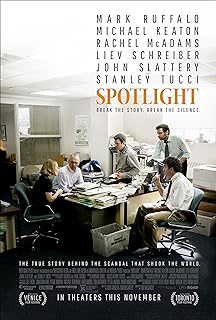

《聚焦》改編自真實事件,講的是本世紀初,《波士頓環球報》「聚焦」欄目的四人報導團隊深入調查走訪,最終揭開了當地天主教會縱容神父性侵兒童的醜惡真相。當年,《波士頓環球報》的相關報導斬獲了次年的普利茲獎。

最初,這幾位記者調查的是只是一名問題神父,而且是報導過的陳年舊事。隨後一個「倖存者」互助組織提供了一份牽涉13名神父的名單。這個數字足以讓記者們震驚,他們在將信將疑中逐一走訪受害人。原來,這些神父專門選擇出身貧寒的孩子下手。19世紀初期,大量愛爾蘭人和義大利人移居波士頓地區,天主教是他們的主要信仰。直至今日,天主教仍是當地最大的宗教團體,大部人兒時以天主教的方式被養育,但到了新世紀,宗教在大多數年輕人的生活中早已退居次席了。不過,「如果你是一個窮人家的窮小子,宗教就很重要了」。神父利用了這些孩子們在窮困中難得的美好寄託——信仰,同時又摧毀了他們的信仰。記者們看到的,是一個個成年後還生活在童年陰影下的,破碎的靈魂。

而這還不是調查的終點。一位跟蹤研究這類現象30多年的還俗神父賽普告訴他們,問題不是出了「少許害群之馬」,而是這在天主教中已經是一種「可辨識的精神現象」。記者們受到提示,開始在公開的教會文檔中尋找幾十年中以「應急響應」、「病休」、「未分配」等理由到任短期內被調走的神父,最終他們找到並調查了87人。這個數字元合賽普的推算——他認為對兒童下手的神父比例至少有6%。

幾位記者的征程長達數月,然而在這個漫長的過程中,除了兩位與教會合作的律師起初不願開口,有份可查閱的公開材料莫名消失之外,這幾位「無冕之王」始終沒有遇到對家像樣的反擊,電視劇《紙牌屋》(2013年)里,政客親手將知道太多的女記者推下地鐵站台這類上演「全武行」的刺激場面,與此片無關。

在現實層面,主要得感謝在現代天主教交出了世俗權力。同時,這也是影片在美學上的追求。可能除了根據名錄反向調查有一些抽絲剝繭的快意,《聚焦》的其他部份都以平實的方式推進,整部片子沒有塗抹受害者的慘況與施害者的罪惡以形成「撞色」的強烈效果——就像題材近似的韓國電影《熔爐》(2011年)那樣,也沒有將幾位記者個人生活的困境織補到大故事裡——就像大部份好萊塢商業片那樣。

《聚焦》就像是一篇出色的調查報導,用的是準確傳遞資訊並亮出鮮明觀點的「新聞語言」,講清楚這宗醜聞的同時,也讓觀眾「沉浸式」地體驗了一把調查記者平時是如何工作的。同樣提名最佳影片的《天空頭》也是一部有關某一行業的電影,它用了眼花繚亂的技巧來解釋各種金融業的運作。《聚焦》和《天空頭》看上去是相反的兩種路數,前者質樸,後者花哨,其實頗有異曲同工之妙:

首先,都是有意識地想把某個行業日常的運行方式講給你聽。這並不常見。雖然電影裡的人物大多有職業,但通常是作為「設定」而存在。看了近三小時《一個明星的誕生》(1954年),你還是不知道在「大片廠制度」下,一個好萊塢明星到底是怎麼誕生的;看了三部《教父》,你也不知道柯里昂家族的黑幫體系是怎麼運轉的。電影根本沒試圖告訴你這些。

其次,兩部片子都以社會責任感為先。《天空頭》點出,金融界的上層對次貸危機不是完全無知無覺,處於食物鏈頂端的他們,對於普羅大眾即將遭受的損失,「只是不在乎」。兩者之中,《天空頭》的情緒要激烈一些,最後幾乎是聲嘶力竭地控訴了。而《聚焦》則棋高一著,它如一篇客觀的報導一樣,用平靜的眼光平視筆下的對象,不哭不喊,不獵奇,甚至沒有揮灑憐憫,至於讀者看了怒不怒,哭不哭,那是另一件事了。

難得的是,在「反派」幾乎無所作為的情形下,《聚焦》將情節張力保持到了最後一分鐘,你大約也能猜到,報導刊出當日報社的電話會被打爆,但是在四位記者走進報社時,電影還是成功地調動了你期待的情緒。這種張力,一方面很大程度上來自於「闖關打怪」,難度層層升級的情節模式——從調查一名神父到證明整個體系出了問題,另一方面影片還設有一個小懸疑:

影片的主角,聚焦欄目的負責人羅賓森,斥責律師麥克利什不肯透露其掌握的問題神父名單時,麥克利什說,數年前他已經將一份20人的名單寄給報社了,卻石沉大海。是誰在幾年前沒有跟進這一線索?有位對這一選題屢屢持謹慎意見的報社高層看上去很可疑。而在報導即將印發前,羅賓森向同事們承認這個人正是他自己,麥克利什將材料寄給了都市版,羅賓森那時剛接管這個板塊,「根本不記得有這回事」。

真相大白,報社裡也沒有什麼隱藏的把戲,沒有誰想掩蓋自己的錯,有的只是日常得不能再日常的「忽略」。作為主角的記者們不是眾人皆醉我獨醒的完人,整座城市這麼多年聽不到這些孩子的呼喊時,《波士頓環球報》同樣也沒有聽到。

換個角度看,《聚焦》的故事藍本牽涉神職人員的精神扭曲、階層之間的鴻溝、教會「看不到的手」、表面一片光明實則腐朽而不自知的城市、挑戰既成格局的外來者等等。一直致力於揭露真相的律師加拉貝迪安說,他自己是亞美尼亞人,將這個選題派給「聚焦」欄目的報社新主編是猶太人,「和我一樣,我倆是旁觀者清」。代表教會的律師勸羅賓森別再針對教會,「看看四週,這些人都是好人,為這座城市作了很多好事。」而賽普提醒調查團隊再查下去可能要付出代價,教會「會讓任何站出來說話的人沉默」。

關於這類母題,我們可以想到《大開眼戒》(1999年)、詩選劇《真探》(2014年),甚至《黑暗騎士》(2008年)。

關於治人者「看不到的手」,《真探》有一連串明顯與邪教有牽連,但兩位偵探的調查完全無法觸及的名字,都是顯貴,其中一部份人只是作為邪教核心家族譜繫上的名字存在,劇集中都沒有正式出場過。《大開眼戒》有男主角去地下舞會時帶過的面具和僱主向男主角揭底牌那場戲的猩紅色撞球桌布。在舞會上,所有人看著男主角一人被迫在權杖面前摘下面具,因為他不是這個階層的人,而男主角後來看到這張面具出現在他妻子枕邊,一臉驚懼,連忙收手不再妄圖窺視那個地下舞會,回歸他的中產階級日常生活;而在僱主向男主角解釋選美皇后的死是意外時,氣氛是輕鬆而坦誠的,只有那塊桌布像是迎接阿伽門農的紅地毯,在講述另一個故事。

而《聚焦》沒有那些「機關」,不是那樣一種電影。它的完成度很好,卻在藝術上沒有走得更遠,還是因為它從語言到立意都太像調查報導了,主觀上沒有太多形而上的追求,客觀上也沒有什麼靈光乍現。還俗神父說,教會很快就會找他們麻煩,也確實有個「調停人」來遊說羅賓森說,這都是那個新主編的主意吧,說實話,他不像我們那樣愛這種城市,他有一天陞遷了會走的,但是你又能去哪裡呢。

然後,就沒有然後了。在電影裡,所有持反面觀點的人,都只是動動嘴皮子罷了。

這樣說對《聚焦》不太公平,準確地說,它對故事藍本里可能延展出來的宏大母題興趣缺如。畢竟,結尾處報社所有人都去支援「聚焦」欄目接聽來電,片尾字幕顯示受這一案件影響,真相得以在更大範圍內得到揭露,因為牽扯太廣,字幕走了好久好久,可能已經夠了。

評論