電影訊息

電影評論更多影評

2016-07-19 05:24:06

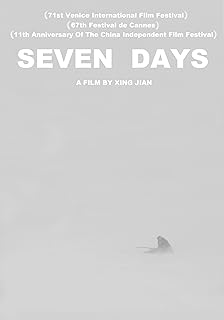

童年記憶的影像敘寫——20160716電影《冬》南京站導演線上交流實錄

(編者按:2016年7月16日下午,蓑翁在南京組織了電影《冬》的眾籌觀影活動。當天晚上,蓑翁又在微信群里,組織了關於這部電影的線上交流,邀請本片導演邢健參與互動。以下是由群友大頭貓整理的此次線上交流的實錄,跟大家分享。)

時間:7月16日20:00—21:00

主持人:江海一蓑翁

採訪對象:邢健導演

江海一蓑翁:感謝今天每一位到場的觀眾朋友。今晚八點到九點,我將在群里組織跟導演的線上互動交流。前四十分鐘由我跟邢健導演對話,後二十分鐘大家跟導演提問互動交流。大家身邊有在其他場合看過這部電影,希望參與線上交流的,也可以邀請人群。線上交流前四十分鐘,只允許我和導演發言。後二十分鐘,大家自由提問發言,導演可以有選擇性地回答。導演的發言可以採取語音形式,其他人的提問和發言請儘量用文字。

邢健:大家好,歡迎吐槽。

1.江海一蓑翁:作為您的第一部劇情長片,想先請你談談這部電影的故事創作源起?

邢健:其實這部戲是拍我童年一個內心的狀態感覺,可能起源於很多事情。像我童年和爺爺、奶奶還有我的姥姥之間的關係,可能有很多。我記得我姥姥,因為我姥爺很早以前就離開了,就我姥姥一個人住。然後那時候我記得偶爾放假,週六週日的時候會去看我姥姥。每當我去看她的時候,她一個人見我之後就從早上會聊到晚上,一直不停地跟我說話。我不在的時候,她平時一天可能要抽五六包煙,不斷地抽,一個人。而且過年的時候,她的這些子女,像我母親,也很少過去看她。她就這麼一個人過了很多年。每次我見她的時候,給我的感覺就是她好像很久沒有見到人似的,就是不停的跟我說話,對我內心的感觸很深。還有我爺爺和我奶奶,我爺爺身體特別好,我奶奶當時離開之後,我爺爺當時身體也沒什麼病,大概不到一個月的時候,我覺得他整個人的精神支柱就沒了。其實我也不覺得我爺爺和我奶奶兩個人的情感關係有多好,但就是這麼很微妙,我奶奶走了之後,我爺爺整個就堅持不下去了。

就像我拍《冬》的時候,其實我身體也不是特別好吧,不是那麼強壯。我拍《冬》之前一年前辦了健身卡,當時我就特別害怕自己在拍這部戲的時候堅持不下來。但是我在拍這部戲的過程當中,我們劇組像跟機員啊都換了好幾批人,很多攝影都感冒生病,但是我一點兒問題沒有,我覺得就是一個精神的支持。所以說我寫這劇本的時候,就特別想把我的內心的一些想法,一些感受拍出來。因為我以前學畫畫,也希望在我的繪畫裡面,包括電影裡面都能把這些東西融入進去。當時我寫劇本的時候還看到了一個新聞,一個報紙的頭條兒吧,成都有一個老奶奶花了大概是三十萬塊錢,給她養的一隻貓做了一個葬禮。當我看到標題的時候我也挺驚訝的,那個老奶奶就是一個很普通的家庭,但是她願意把平時子女給她的這些積蓄都拿出來,給她的貓去做這個豪華的葬禮。我相信那個貓如果要她的命的話,她也能給。會讓我想到很多,比如老奶奶她平時一個人怎麼生活啊,這些事情會讓我去想拍一個關於人的內心感受這樣的(電影)。

還有一件事情很重要,我以前也經常聊過這個事情,就是我童年的時候不知道為什麼,經常會思考一些比較人生終極的問題。很小的時候吧,那時候我覺得可能也是我對死亡的一種恐懼,就是每天晚上會思考一些我是從哪裡來的,將來會去哪裡?如果有一天我沒了的話會怎麼樣?就會思考類似這樣的問題。所以說我就很想把這些東西融入到我的作品裡面。

2.江海一蓑翁:影片由老人,孩子,魚和鳥組成,能不能談談這四個角色各自的設定和指向?

邢健:其實老人和小孩兒,我設定的時候沒有去考慮是一老一小。我覺得就是代表人類。然後當時我們想的時候就覺得想拍天地人之間三者的一個情感。人和時間的情感,或者說就是天地人之間的關係吧,想講這個。

其實我還有一件事情想說一下,就是關於南京的問題。我每次可能都會聊到南京這個問題。這個影片13年拍出來的,大概2014年剪出來的,剪出來之後當時在北京第一場也是唯一一場放映,當時放完之後效果特別不好,也可能是當時初剪沒有剪完。當時觀眾的反映,好的會特別好,不好的會說這部影片特別爛,但是我知道說好的一定都是我的朋友,或者我朋友的朋友來鼓勵我。但是當時那次放完回去之後,我糾結了好久,思考了很久,懷疑自己到底是不是真的不適合去做導演,或者說自己可能根本就不會拍電影,懷疑自己拍了一部很爛的片子。

但是我第二次在南京放映,就是後來參加在南京的中國獨立影展時,算是給我一個極大的鼓勵。因為當時那場的放映,讓我找到了終於有一些觀眾可以看懂我的片子,回來之後我覺得算是一個鼓勵吧。所以說南京是我的一個福地。

3. 江海一蓑翁:我也是在那次影展上看到片子的,很喜歡。為什麼會把故事放在東北的大雪原里?這樣的環境下拍攝,遇到了那些困難?

邢健:放在東北拍攝,主要原因是因為我對那塊土地第一是比較熟悉,第二我從小就比較喜歡雪,一直到現在都比較喜歡雪。對雪有一個很大的情感在裡面。在這個環境下遇到的困難其實太多了,每一場我講的都不太一樣,都是我以前沒有遇到過的一些困難。

首先之前12年、13年,包括11年的時候,我們都去看過景,覺得那個地方是最合適的。但是那個地方白天就有零下三十多度,晚上有的時候會拍到十二點、一點的時候就會有零下將近四十度。對於這樣一部戲來說,本身就是很難拍攝的。影片中最難拍的,像老人、小孩兒,然後動物,這影片裡都有。而且動物拍攝時,因為影片好多鏡頭採用的是固定的鏡頭,對拍鳥來說是非常難的。

因為固定鏡頭的時候,我們要給鳥設計一個航線,鳥不能飛低了不能飛高了,也不能飛偏。這樣的話鳥必須從那個地方經過,在那樣一個環境下其實特別難。

至於其他的遇到的一些困難包括搭景,我們(劇組)吃住行這些,可能是每個導演都會經歷的一些困難吧,我覺得沒什麼可過多說,叫苦啊或者怎麼的,都是應該的,做為一個導演來說。在那個山上其實有一個問題,因為我們當時選的地方是在長白山的一個算是最高的一個地方吧,在個地方搭景。本來山上是沒有房子的,那個房子我們是後搭的,大概搭了有一個半月吧。搭完之後當時存在一個問題就是做舊,那個房子要做舊。但是溫度由於過低,我們美術道具那塊當時用高錳酸鉀去做舊,根本做不了舊。因為那個高錳酸鉀一潑上去之後,它馬上結冰,根本就不起化學反應,當時對我們來說是一個很大的考驗。而且當時還有三天就要開機拍攝了。其它的困難就發生太多了,像我們的車出現問題就至少有三起吧。

4.江海一蓑翁:在我的影評里,稱這部電影是一個融中西文化於一體的終極寓言,包括你的英文片名也是七天,上帝造萬物的週期輪迴。您通過影片想表達的,具體是怎樣的寓意?

邢健:可能很多人沒有看過拍《冬》的記錄片,我現在正在剪輯,大概這週五會在優酷播出,現在可能會推到下週,大概一個多小時的紀錄片,會展現從08年我籌備這部戲一直到今年16年所發生的所有的事情,都會在這個紀錄片裡展現。

這個寓言其實特別重要,因為我每場交流的時候都會有人問很多特別奇怪的問題。因為他們都是站在一個比較現實的角度來看這部影片。有觀眾會問那個鳥兒叼那個蟲子,那個蟲子是從哪裡來的?這種很問題很現實。包括那個老人,他的子女幹什麼的,他每天靠什麼生活等等一系列很現實的問題。如果要以這個角度去看這部影片,就很難看得懂,因為就是一個很寓言的影片。關於七天這個問題,我覺得這是一個巧合,因為我在寫劇本的時候,最初的時候確實沒有想過說要講七天的故事,七天的事。當我這部片剪輯的時候也沒有說剪了七天,但是冥冥之中就剪成了七天。後來有影評人、導演看到覺得好像是講了七天的事,後來我回頭看了一下,大家就在聊這個事情,和聖經里上帝創世記這個事一對比發現,比較吻合。而且裡面很多有趣的東西,包括最後一天老人離開,上帝實際用六天創造了世界,最後一天上帝休息,都相對比較吻合。然後很多人跟我說這部戲好像不是我拍的,是上帝給我的一個禮物。

還有一個就是關於中西文化的問題。我一直對藝術的一個價值觀是,我創作的時候我可能會考慮不是某個國家的文化,我會站在一個全人類的或全世界的一個角度文化來敘事一個故事。舉個例子,假如我的影片中結尾有一個宗教的佛經,畫面上是很中國山水畫的這種感覺,而且英文名就叫七天,很多人會覺得是一個比較雜的東西,但是我會覺得,只要這個東西適合我想表達的主題,能夠表達,就可以拿過來,包括王德順的啞劇表演。

5.江海一蓑翁:王德順老人的表演堪稱出神入化,如何找到他出演這部電影?您怎樣評價他在片中的表演?

邢健:很多觀眾會問我這部戲是不是就是給王德順老師寫的。這劇本08年有的時候,就是螢幕上呈現出來的這樣一個戲,雖然從08年到13年之間,我們改了很多情節,加了很多情節,但是當我快拍的時候,我發現第一稿是我特別想要表達的東西,而且是特別純的一個東西。後來我們就按照第一稿來拍攝的。所以談不上這部戲是給王老師量身定做的。也是後來覺得特別機緣巧合。大概是12年的冬天認識了王老師,之後我發現這部戲真的特別特別適合他,感覺真的是為他量身定做的。本身我覺得在中國能去長白山拍戲的老的演員可能真的不多,能堅持下來的有這樣好的身體。王德順本身也是東北人,而且我整部影片又沒有對白,他又是中國最早玩啞劇走出國門的這樣一個藝術家,所以說我覺得這部戲請他來可能是最合適不過的。

在拍戲過程中,我從來沒有給王老師講怎麼去演。因為我覺得如果我會演的話就不會請王老師來。我基本上不會指導演員的表演,只是告訴他一個狀態就OK。基本上我們拍王老師的戲最多兩條,不超過兩條就可以過了。一般比較慢的戲都是他和小孩兒或者是和小鳥兒去配合的時候。尤其像有一場戲,小鳥從窗外叼著一個蟲子飛到屋內的碗上面,是一個鏡頭完成的。那一個鏡頭就拍了一天。當時王老師為了配合鳥兒的鏡頭,他需要不斷的吃馬鈴薯兒。我們當時煮了一鍋馬鈴薯,從早上拍到晚上,他從來沒有抱怨過。包括我們那時候山上也吃不了飯,也是他提出來吃泡麵,我們就吃了大概半個月的泡麵,我在他身上學到了很多東西。還有一點就是,接觸這麼長時間,我覺得他是一個特別先鋒,或者說特別前衛,一個很時尚藝術家。

6.江海一蓑翁:熟悉搖滾獨立音樂的朋友,都會對這部電影的配樂者——劉索拉、老五、巫娜大為稱道。您是怎麼請到他們來做配樂的?影片中具體展現的配樂元素,基於你怎樣的考慮?

邢健:劉索拉老師特別簡單,當我了解到劉索拉老師,聽到她的音樂時,覺得她的那種創作的感覺或者狀態、氣質都比較符合這部影片。當時我就從網上搜她的工作室,然後找到她的電話,然後就給她打電話,打電話之後我們就見面,見面之後我就把這部影片剪的一個初稿,當時還沒有初稿,當時最早的時候是一個故事梗概(給她),然後她就同意了。而且用了一個非常非常低的價格,可能連租一個棚子的錢都不夠,就那樣一個價格。她又幫我請到了老五,就是劉義軍,還有巫娜。

其實這次我們的配樂可能在中國來說也是第一次嘗試這樣的配樂。當時我們把片子剪完之後,然後在棚裡老五就直接看這段視訊,一邊看一邊彈感受,感受到了什麼就彈什麼,巫娜也是這樣,完全即興從影片一開頭到結尾去彈出來。然後劉老師會把兩個老師的音樂合在一起,會刪減一些東西。因為整個通篇都是音樂,我的作用就是選擇哪一段需要用音樂。所以影片最後就選了三段音樂,沒有用那麼多。

其實我一直把很多大自然的聲音,包括風聲,包括雪的那種感覺的聲音,人的呼吸等,我覺得這些聲音也是音樂,也會給觀眾帶來一些不同的感受。

7.江海一蓑翁: 對於資深影迷來說,總會把這部片子跟貝拉•塔爾的《都靈之馬》產生對比。能不能談談您眼中這兩部電影的異同?同時也請您再談談,哪些電影導演的作品對您的電影創作影響比較大?

邢健:《都靈之馬》是我在13年中旬在剪這個片的時候,當時我這片子一共剪了一年的時間,剪到一半的時候,我有一段時間確實找不到感覺,就停了一下。當時我有一個攝影師的朋友給我推薦一部電影,就是貝拉•塔爾的《都靈之馬》。然後就看了,看之後就更剪不下去了,當時對我的打擊其實蠻大的。如果我在拍這部戲之前去看了《都靈之馬》,對我這部《冬》來說可能會更好吧。

很多人覺得這兩部影片——《冬》和《都靈之馬》有相似的地方。我個人覺得,除了老人、馬鈴薯兒,還有整個影片的某些氣質會有些相似,但是還是完全不太一樣的兩部影片。其實要表達的東西和整個故事的構架都不太一樣。

影響我的導演,我個人喜歡的導演蠻多的。像伊朗的,日本的像黑澤明或者是韓國的金基德、李滄東。我們就聊一下韓國的李滄東和金基德吧。金基德是我比較佩服的一個導演,也談不上特別喜歡。但是我確實把金基德的所有影片看過很多遍。當我寫這劇本的時候,我也特別害怕很多人覺得,我也發現這部影片和金基德的風格很像。其實我作為創作者來說也儘量的去避免這些。但是後來覺得也沒必要,覺得還是不太一樣的。我個人比較喜歡金基德的這種像標籤似的(電影)。因為像全球這麼多導演當中,只有金基德的作品看完之後會說,啊這是金基德。就是它的原創性我覺得特別欣賞。不像很多導演,你看完之後,他的不同時期的作品你會發現沒有一個統一的風格在裡面。金基德我覺得就比較統一,他創作的這種想像力,還有這種能力非常強。所以說比較欣賞。就影片來說我可能更喜歡李滄東導演的一些作品。我覺得他的這種胸懷還有他的一些包容,影片裡表達的東西我個人更喜歡吧。

8.江海一蓑翁:這是你的第一部長片,據說您是投入了全部積蓄拍這部電影。能否對有志於進行藝術電影創作的朋友,談談您的心得和建議?

邢健:對,這是我第一部長篇。其實我在上學期間,一開始學電影的時候拍過好多實驗片或者是短片吧。那個時候給了我很多的鋪墊。從08年劇本出來的時候,我們就覺得這個劇本很好玩兒,很值得我們去做。然後我從09年到北京之後,當時我就一直在找很多北京的投資方,想(讓他們)去投這部戲。從09年一直找到12年,見過很多五花八門的各式各樣的一些投資方,大多都覺得這劇本還挺有意思,但都覺得很難拍攝,而且最重要的是,大家都覺得這是一個很不賺錢的遊戲。也是歷經了幾年,後來我覺得這部戲再不做可能不行了,而且我覺得這部戲必需要做,我一直把這部戲當成我人生的第一個臺階,我覺得我這部戲不拍的話,就很難去拍下部戲,或者說很難上另外一個臺階。後來就決定自己來做這部戲。從09年來北京之後一直拍些廣告,拍一些小的片子去賺錢,去自己來投這部戲。當時我們最開始預算這部戲是60萬,但是後來我們在長白山搭房子,後來就花了有60多萬。我們就當時有的就是六十多萬,然後就帶著那些錢就去拍攝。拍攝一共有十三天,王老師的戲是十三天,之後補拍了一天的空景。拍戲的過程當中就不斷的沒有資金,沒有資金大概好多回吧。有幾回基本上我們整個劇組裡只有幾百塊錢。連我們出的大車,加油一天就三千塊錢,連車錢有好多回都交不起。包括吃和住,那個賓館當時都是後來交錢的。當我們拍完之後,大家沒有錢結不了帳,當時在長白山都回不來了。在賓館大概等了一天去解決這個問題。反正這一路遇到一些困難的時候都是慢慢去解決,慢慢一個一個去解決掉了。後來我把老家的一個房子賣掉,去完成了這個戲。

心得和建議:其實沒什麼心得和建議吧,覺得年輕人就因為我們年輕,所以覺得有些東西我們既然想做喜歡做的事情,就一定要去堅持,一定要堅持住,這很重要。有時候你覺得你想的東西和一些前輩有些觀念上的不同。沒有必要去糾結這個問題。我覺得一代有一代的想法,你覺得是對的就要去堅持,即使是失敗了也沒有關係。說得有些囉嗦。

江海一蓑翁:下面進行自由交流環節,大家有任何問題或者心得,都可以以文字的形式留言,導演可以看有選擇性的回答或回應。

Andy:導演可以組織線下交流會啊?

邢健:好啊好啊,有時間一定會組織線下交流。可能現在這部片子是8月7號密鑰到期。到期之後,可能會休息一段時間。主要發行這部片子把我們整個團隊都累壞了。因為這個片子都是我們自己在做所有的宣傳發行。休息一段時間之後我們會籌備下部戲,在年底拍攝我的下一部電影。

藍貓貓:邢導最近都在忙著做宣傳嗎?本來很期待見面會的。

張渝涓:謝謝導演,您辛苦了。

邢健:只要大家喜歡我的電影,作為創作者就很欣慰。

FatE: 辛苦了。非常棒,我現在也是一個業餘獨立動畫製作者,對於您說的太感同身受了!一定要去做自己喜歡和想表達的東西。我特地拍了一些鏡頭,覺得布光特別驚艷,比如這個鏡頭,不知道背後的光,是特意注意到鏡子嗎?

邢健:關於光線的問題,最早在08年的時候已經基本定了,就是所有內景反差相對來說比較大,外景相對反差比較小。我想用室內表現人的孤獨感更強烈一些,外面表現人的這種壓抑感。

藍貓貓:非常喜歡,覺得有靈魂而且國際化,並且過多少年都會感動。後期還是做默片嗎?

邢健:下部片子不是默片,不是沒有對白,是有對白的。其實這部片我們也不是刻意沒有對白,曾經想加過對白,但確實加不上去。我們不知道想說什麼,而且覺得說那些話沒有什麼用,不太希望在我的作品當中有一些不起作用的表達。

藍貓貓:沒有對白才純粹。

Dave:邢導,那個鳥、動物是怎麼拍的?特別有意思。是養的還是用特技做的?

邢健:鳥是我們用了一年多的時間訓練的。

張渝涓:整體上不是很理解,請原諒。藝術電影看得少。不過老人第一(天)鋪開被子,認真抖開「愛之花」枕巾,就覺得有些進入感。後來為什麼孩子會躺在那裡,是什麼隱喻呢?不想孤獨?不是誰都能填平吧?

邢健:沒有特別隱喻。

FatE:就是有一個老人背後有鏡子的那個景,特別驚艷。這是您無意識表達的還是安排的?還有一個特別好奇的問題,似乎這個片子不僅能正過來看,還可以倒過來看,也能解讀出另一種含義。您寫劇本的時候有這方面的考慮嗎?

邢健:倒過來看?

FatE:雖然沒啥關係,我看的時候宗無意識的想到大衛林奇的穆赫蘭道,然後試著把您這部片子倒過來看,再正過來看,覺得意味更重了。另外我也覺得您的片子有黑澤明的范兒,黑澤明還有押井守都是我很喜歡的導演。

沁玥Qinyue:我的理解可能比較淺薄:對於深處的孤獨,所有身邊出現的交流和寄託都是溺水前的稻草,可以隨時被替代。

邢健:內心有空缺,需要不斷填補。

張渝涓:在有限預算下,拍攝與製作的誠意充分感受了,也能讓人回味,如醇酒。

邢健:謝謝。

藍貓貓:我更覺得老爺子殺魚烤鳥不是妄心,是願意付出一切去討好更想要的溫暖,抵禦孤獨。

藍貓貓:導演對殺魚烤鳥的正確解釋。

沁玥Qinyue:前大半段在不停地抓住一切機會填補;最後幾分鐘輪迴,讓人釋然。

FatE:分享一句金陵讀書經典語錄,采自《紅樓夢》:「好似一片鳥投林,落了片白茫茫大地真乾淨「,我覺得您的片子很有這意境。

江海一蓑翁:@藍貓貓 這不是中學語文閱讀理解,沒有正確解釋,有一千個觀眾就有一千個哈姆雷特。好的作品一般都是多義性的,意義由作者和受眾共同產生。

邢健:我一直覺得眾生平等,羊吃草,人吃羊,草也有生命。

Andy:導演我也想做一個這樣有意境,有逼格的作品。我在打算開始寫劇本,有什麼建議嗎,或者意見?真的很開心看到《冬》和《路邊野餐》這樣的作品。

hyt:現在回味起來,彷彿置於虛空幻境,類似於一個多維空間,看到了(抑或置身,替身)於其中。

FatE:我是一個科幻迷,其實我覺得您這片兒也挺有庫布里克那種味道的。但是邢導這個片子雖然讓人讀出了很多的味道,卻哪一種味道都不是,仔細品味,是屬於《冬》自己的味道。我覺得這就像邢導說的,落腳點在全人類上。

雨傘:沒有對白,勝於對白。

沁玥Qinyue:總之能夠看到這樣的作品,能夠哪怕淺薄的嘗試理解,就很好。

Andy:導演你覺得王老師是個怎樣的人?排演的時候有遇到什麼困難嗎?

Candy:我覺得您的片子很國畫,在畫面上非常美。魚,鳥,小孩的寓言也特別棒。但作為邏輯控,總覺得小孩為什麼要捕鳥呢?還帶了一群小孩。那群小孩後來去哪裡了?最後出現的姑娘是老人的妻子嗎?他有過孩子嗎?他還有什麼故事嗎?最後雪地上的那串腳印是不是孩子的?孩子是不是其實沒有死?還有影片裡多次出現風吹雪的鏡頭,有什麼特別的寓意嗎?

Andy:我覺得更像是對於內心時間的自省,對孤獨的詮釋。

hyt:或許只是輪迴的一個片段。

江海一蓑翁:@candy 電影是藝術,不能用做數學題的方式來觀看,個人觀點。

邢健:其實我在寫《冬》劇本的時候,有一段是這個老人年輕的時候發生的事情,他為什麼住在那兒。我們把這一段整個拿出來,然後也是我今年年底要拍攝的這部戲。就是講這個老人年輕的時候發生的一些事情。下部戲依然還是有動物,主要是講家貓和老鼠由仇人變成愛情的故事。

江海一蓑翁:因為時間關係,本場交流到此告一段落。感謝邢健導演的精彩分享,感謝各位觀眾的提問和參與。

邢健:謝謝大家!感謝大家支持《冬》!感謝主持人!大家辛苦了!喜歡南京,南京是我的福地。

江海一蓑翁:《冬》的觀影交流圓滿結束。

文字整理:大頭貓

2016年7月17日 舉報

評論