電影訊息

電影評論更多影評

2016-07-23 16:58:28

危險的美學

在高一時看了拉爾夫·費因斯主演的電影《科里奧蘭納斯》,實在不懂拗口的莎式對白,看了半小時終於放棄了,之後又幾次找出來,都沒有堅持看下去。可能也是因為年齡太小,連《哈姆雷特》和《羅密歐與朱麗葉》這樣情節熟悉的劇本都看的雲裡霧裡,……今年的某天,在圖書館看書時,心血來潮,忽然想到了這部電影,找出來重看。

它作為莎士比亞所寫的最後一部悲劇,故事發生在古羅馬,將軍馬修斯戰功赫赫,被授予「科里奧蘭納斯」的稱號,卻因蔑視民主、傲慢自大而被羅馬放逐,隨後投靠異邦攻打羅馬。在母親的勸說下,與羅馬締結條約,隨後被異邦人處死。

這是一個典型的悲劇人物形象。高中時期,我曾寫過短篇小說《迷霧》,以第二次中東戰爭的後續影響為背景,塑造出了英國貴族軍人史蒂夫n,他驕傲、孤高,試圖恢復大英帝國昔日的榮光,在戰爭中犯下罪行,因拒絕審判而自殺身死。與科利奧蘭納斯的形象頗為相似。

電影鏡頭的表達,幾乎帶有某種曖昧的意味。就像那個俊美的容克貴族少年萊因哈特用愛人的鑲珍珠匕首刺死自己一樣,我看到鏡頭前的科里奧蘭納斯在一生的敵手懷裡死去,他的臉上滿是鮮血。敵手用匕首刺穿他的心臟,並且擁抱他,親吻他。相貌俊美的拉爾夫范恩斯,即使剃了光頭,一身黑色紋身和肌肉,仍舊是精美易碎的。他有某種神經質的眼神,總是把人帶齣戲。

劇中的這種暴力美學,這是一種不同於法西斯暴力美學的形式,後者可以追溯到羅馬,輝煌的軍隊方陣和建築,前者卻曖昧不清,似乎是古希臘悲劇的變種,但是有小島霧氣的萎靡——日本和英國,這兩個民族的內在心理是接近的。在無比純潔的蝴蝶夫人巧巧桑親手結束生命時,我們感覺到了生命的驕傲,被侮辱的驕傲,而科里奧蘭納斯式的人物,則是堅持著某種極不合理的原則,只能稱作傲慢。他和自己的知己,也是一生的敵手,有著一種曖昧的關係。他們用熱切的語言表達自己的激情,似乎是排絕了人世,只有他們兩顆心在交談。

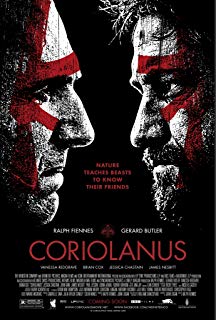

《科里奧蘭納斯》電影海報,2009年

是的,我曾在少年時代迷戀這種悲劇,迷戀我所創造的史蒂夫n和Kevin.,以第二次中東戰爭為舞台的英國軍人與外交官。史蒂夫n的死亡,陰冷的倫敦的多霧的天氣,舊的維多利亞式宅邸,白朗寧手槍和擦得光亮的子彈,鋪著綠呢子桌布的胡桃木桌子,壁爐里無人添柴逐漸黯淡的火,傭人的驚叫和波斯地毯上凝固的血。那麼地安謐,那麼的優雅,似乎可以在阿瑪提小提琴的曲調里輕描淡寫而過。

後來,這種東西漸漸離開了我的心,太黯淡太消沉。史蒂夫n沒有了存在的必要,因為這是極不合理的。他們違反了現實。他們始終是凌駕於別人之上的。端著骨瓷的紅茶茶杯,蕾絲的襯衣領口和袖口,蒼白矜持的微笑,透露出某種蔑視。是的,這種東西讓我恐懼。

拉爾夫范恩斯徒有力量,卻終究不適合扮演一個羅馬人,他那蒼白的臉和神經質的敏感的表情,是英倫貴族的面具,就像《英國病人》裡的那個陰鬱的男人。他也不適合演阿拉伯的勞倫斯,那麼文弱而平民化的知識分子。他應該是蘇丹總督戈登,那個奉持著自以為的正義之道、行殺戮之事的殖民將領,或者時代更向前,莎士比亞筆下的那些查理和亨利們,身穿王袍手持利劍。他作為納粹德國軍官,是最不好的選擇了,把現代性的機械化的種族滅絕,轉化為古典時代的統治者的精巧藝術,既迷惑了觀眾,又無意間把納粹的命題高雅化了。

這種「高雅」原本是時代角落裡蜘蛛網上的塵土,並不光彩,但是被某些人迷戀,卻體現了菁英主義最可怕的地方。傲慢的菁英為自己建築了一座墳墓,在石棺里躺下,在墓碑上刻下自己的不平之意,而後代有人在此駐足,仔細地閱讀,並且試圖開棺喚醒沉睡的鬼魂。

評論