電影訊息

電影評論更多影評

2016-07-25 01:16:58

我要帶弟兄們回家!

「戰役中,美軍調集兵力6萬餘人,大炮300餘門,坦克170多輛,出動飛機3000多架次,對志願軍兩個連約3.7平方公裡的陣地上,傾瀉炮彈190餘萬發,炸彈5000餘枚。戰鬥激烈程度為前所罕見,特別是炮兵火力密度,已超過二次大戰最高水平。我方陣地山頭被削低兩米,高地的土石被炸松1—2米,成了一片焦土,許多坑道被打短了五六米,舉世聞名的上甘嶺戰役,持續鏖戰43天,敵我反覆爭奪陣地達59次,我軍擊退敵人900多次衝鋒,中國軍隊以他們不屈不撓的鬥爭扭轉了白馬山之戰的敗局,並且迫使聯合國軍停止進攻。」

百度百科,詞條:上甘嶺

「弟兄們,要是有一天上戰場,我一定把大家活著帶回來。」在部隊的時候,一次軍人大會上,營長這樣講到。那時,我根本不懂打仗究竟是什麼,只知道在提出了「訓練從實戰出發」的口號之後,每一天的訓練時間比以前更加難熬了。

我當兵所在的部隊即目前的十二軍特戰旅,在朝鮮戰場上,叫做十二軍31師,作為上甘嶺戰役的後備部隊,在十五軍消耗得已無法再組織有效的戰鬥的時候,投入了戰鬥。而我所在的連隊叫做「羊山攻堅英雄連「,後來又叫做「西南剿匪模範連」,隔壁的連隊叫」夜襲陽明堡英雄連「,營還有個連隊叫做」堅守上甘嶺鋼鐵英雄連「。是的,我們的先輩曾經在和我們一樣大小的年紀把自己的熱血灑在了朝鮮戰場上,而現在的我們承繼著他們建立的榮耀和功勳每天艱苦地訓練,保衛著這日漸強盛的國家。

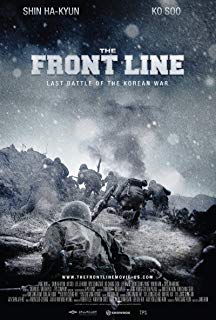

《高地戰》這部韓國的戰爭電影是我看過的第二部描寫韓戰的韓國片。可以說,其對戰爭的理解與表現是遠遠超出目前我國的許多抗日劇的。與另一部同樣帶給我巨大衝擊的美國戰爭片《鍋蓋頭》不同。《鍋蓋頭》中所表現的戰爭是虛無的,是沒有傷亡與流血的戰爭。而《高地戰》中對高地的反覆爭奪戰鬥則是赤裸裸的絞肉機,一個個鮮活的生命進去了,然後就再也沒有了。不只是對於韓國軍隊,對於戰爭中的各方都是這樣。在不大的高地上堆積著數不清的屍體。而這麼多人在這個高地的犧牲也僅是為了在停戰時多擁有一點土地。韓戰從北韓軍隊越過三八線開始又回到三八線,而戰爭之中的炮火已爬犁過朝鮮半島的每一寸土地。

戰後的北韓與南韓各自走上了不同的發展道路,他們的分裂也一直持續到今天。然而這兩個國家的命運卻截然不同。時至今日,朝鮮成為了世界上最為封閉僵化的國家,而韓國卻已進入已開發國家的行列。可是如果我們去回顧韓戰之後的朝鮮半島的歷史,我們會發現事情並不是如我們所想像的這般分明。戰後的朝鮮得到了中國和蘇聯的大力幫助,取得了許多的工業成就。而韓國長期都是軍人集團獨裁專政,一直到八十年代末才經濟上才甩開朝鮮並逐漸實現民主化。所以,如果僅以今天朝韓的對比來否定韓戰的合理性的話實在是說不過去的。

在《高地戰》中,每一個人的命運都被戰爭所裹挾而失去了人本來的模樣。倘若沒有戰爭,也許二秒與金中尉可以擁有一段美好的愛情,也許17歲的新兵還在承歡膝下。然而,如果我們將人物的一切的不幸都僅僅指向戰爭本身,那麼就太過於膚淺了。韓戰實質上是意識形態的戰爭,戰爭的雙方都不具有所謂的正義性,不是嗎?無論哪一方,他們所建立的政府都是獨裁專政的政府。可是每一方的政治集團都採用了戰爭這一最為慘烈的方式來實現自身的政治訴求。就像哈耶克和凱恩斯所說,這個世界上,最危險的是思想。

二十世紀的上半葉是人類社會急劇變革的時代。在第二次工業革命中產生的各種思想,主義與方法論得到了剛剛消滅封建制度的各個國家的實踐。這些思想的極端性激發出了世界上各個國家的國民的民族主義,國家主義的狂熱。回顧歷史,我們可以看到,馬克思主義這一思想浪潮在全世界的傳播所帶來的對舊體制的巨大衝擊,至今仍沒有消失。因為某一群體接受了某一思想,並以之為自己一切行動的指南,所以就為自身行為中激進,反人性,反人道的一面尋找到了合理性,並且始終會標榜自身的正義。就像戰爭中的雙方大聲咒罵著對方,並將己方的犧牲看作是無上的光榮一樣。

在目前,意識形態觀念逐漸淡化的時候,人們又走向了虛無的一面。可是只要這個世界上有人存在,便會有隔閡與相互的不理解。包容這一詞語雖然政治正確且好聽。但是人本身的傲慢與偏見是不會徹底消除的。而極端思想的產生便總是根源於這種迎合大眾心理的認識。

目前,戰爭似乎離我們很遠,但是它並沒有遠去,它就像一個夢魘一般徘徊在每個人心底最為幽閉的地方。我們歌頌戰爭的勝利就是歌頌這種集體的暴力,它帶給每個人的不僅僅是恐懼,恐怕還有基於人動物性的殺戮的快感。 舉報

評論