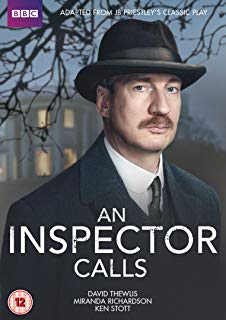

罪恶之家/探长来访/神探驾到

導演: Aisling Walsh原著: J.B. Priestley

編劇: Helen Edmundson

演員: Sophie Rundle Lucy Chappell 米蘭達李察生 肯史托

2016-08-02 06:19:55

人最終是要自己審判自己

************這篇影評可能有雷************

根據話劇改編的電影通常有著獨特的氣質。特別是根據嚴守「三一律」的話劇作品改編的電影,因為場景的侷限、人物的高度典型化和矛盾的高度集中,特別適合以荒誕的方式和壓抑的氣氛表達嚴肅、深沉的主題。

《An Inspector calls》改編自J•B•Priestley創作於1947年的同名三幕話劇。主要講述一位探長為了調查一個年輕女工的自殺案件,登門拜訪即將被封為爵士的Arthur Berling的家庭,最後證明Berling一家的每一個人都要對這個女工的死負責的故事。

話劇只有一個場景,即工廠主Arthur Berling家豪華的餐廳。電影除了補充各個家族成員與女工的互動外,還對部份對話與人設進行了調整增減:如刪減了關於談論時代背景的台詞、減弱了女兒席拉的個性、增強了Berling夫婦對兒子艾瑞克的控制等。總體上看這些調整有利有弊——它們使Berling家五位成員對女工的傷害更為強烈更為突出,使節奏更加緊湊;但也減弱了時代背景帶來的深層意蘊,削減了原著中的一些伏筆——這也影視作品和話劇作品不同的特性使然。幾位演員的表演都非常精彩:Mr. Berling的自負與家主作風、Mrs. Berling的虛偽與虛張聲勢;他們的一對兒女在他們的壓制下都有些心理不健康,女兒席拉怯懦自卑,渴望從愛情中獲得新的希望,兒子艾瑞克沉鬱壓抑中帶著一絲狷狂;席拉的未婚夫Gerald作為Berling公司曾經對手的兒子,表現得自信、沉穩同時又野心勃勃。

作者J•B•Priestley有很鮮明的社會主義政治傾向,在這部作品裡也有表現。但如果單純地將其解讀為對資本家的批判未免太膚淺無聊了。特別是電影的開頭與結尾加入的兩段關於信仰上帝的對話,使整部作品的主題上升到更為普世化的層面。

Berling家族的五位成員都推著女工Eva 史密斯走向更悲慘的現實深淵:Mr. Berling解僱了Eva 史密斯導致了她第一次流離失所,席拉逼迫Milwards商場解僱Eva導致她無法再找到工作,Gerald把Eva當做情婦而後又拋棄她摧毀了她對美好與愛情的期望,艾瑞克醉中強暴了Eva以致懷孕使她走向更加困頓且身心俱疲的境地,Mrs. Berling因偏見拒絕Eva的求助最終打破了她所有的生活希望,將她推向自殺的懸崖。這種極度巧合的設置似乎有些荒誕,但藝術的真實不能等同於現實的真實,高度的凝練與集中往往是以小見大的表現手段。

故事發生在1912年,正是第一次世界大戰前夕。當時英德瓜分殖民地競爭激烈,通過艾瑞克與Mr. Berling的對話,作者預示了未來戰爭的爆發。20世紀初,英國的工業生產漸漸落後於美、德,巨大的殖民地資本輸出帶來巨額利潤的同時也將英國的工業掏空,技術設備日益陳舊衰弱。在這樣的大背景下,女工Eva 史密斯的艱難可想而知。如同《唐頓莊園》展現的一樣,一戰之後英國的貴族逐漸沒落,一戰前社會等級間的鴻溝巨大,等級制度冷酷無情。沒有現代的各種社會福利保障,Eva並沒有太多爭取自己幸福的選擇。

然而,作者並沒有太鮮明地鞭撻資本主義,或者集中火力控訴一個階級對另一個階級的殘酷壓迫。作者甚至沒有借警探之口對Berling一家進行審判或痛斥。整個過程中警探只作為引導,讓五位成員自己坦白了所有的所作所為。警探這一人物既是推動情節的行動元又是一定程度上的旁觀者和講述者。嚴格意義上講,五位家庭成員的所作所為並不能稱為絕對意義上的罪惡,它處在灰色地帶,正如電影中所說,雖然不是guilt但也是shame。(因此《An Inspector calls》翻譯成《罪惡之家》固然傳神,但也略有些誇張了。)然而所有主旨思想的闡釋與道德的批判都來自五位成員自己。作品中的五位「反面角色」並非沒有道德觀念的非道德人,而是任由私慾戰勝良知的不道德人。警探想做的並非親手懲罰他們,而是讓他們坦白「罪行」,被自己的良心懲罰。在得知警探的身份是假的並且沒有人自殺身亡後,Berling夫婦與Gerald的狂歡更像對所犯「罪愆」的自我寬恕,洗刷罪惡感與恥辱感以重鑄剛剛被擊破的貴族尊嚴;而席拉與艾瑞克始終無法從沉痛的情緒中解脫,是因為他們意識到事件背後展現出的人與人之間的緊密聯繫,並不是父親所說的獨善其身。Berling夫婦試圖在社會不同等級間建起的高牆已經轟然倒塌,自我麻痹並不能消除冷漠帶來的悲劇後果。

電影最有意思的地方就是加入了兩段關於信仰上帝的對話。一方面將原作中警探「鬼魂」的身份轉為正面的「上帝」。原作中警探這一人物較為缺乏角色性,即人物特徵。電影的改編讓他充滿了悲憫的情懷,在現實的Eva離開世界的那一晚,以沉默與哀矜撫慰她的不幸,紀念她的脆弱美好以及對幸福的期望。另一方面,基督教作為性罪論的宗教,要求信徒不斷地懺悔以完成心靈的昇華與人格的完善。這也印證了前面的觀點:警探尋求的審判是內向性的,是自己對自己的拷問。

此時,我又想起康德的話:世界上有兩件東西能震撼人們的心靈:一件是我們心中崇高的道德標準;另一件是我們頭頂上燦爛的星空。人最終是要自己審判自己的。