電影訊息

電影評論更多影評

2016-08-11 07:38:03

後現代的網

不論是看電影還是看書,我的看法是,都要注重回歸文本本身的文本主義(Textualism)和重視語境和社會文化環境的語境主義(Contextualism)的平衡。雖然這是兩個矛盾的研究方向,但將兩個概念抽離開來,當成兩個不同的approach,就會避免研究上的方向混亂。怎麼達到這個平衡呢?就是用這兩種方法分別看這個電影或者書,再選取其最有道理者。這個道理可以是你自己的道理,可以是一種理論,也可以是去揣摩作者的道理。

當然,由於我對美國文化了解的不多,我就僅從這部影片所展現的流派上來對這部影片進行一個簡單的分析。我這種做法偏向於70年代以後的後現代浪潮語境。

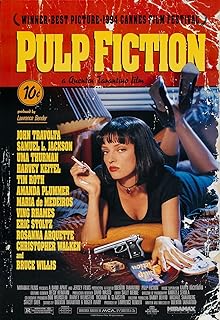

這部電影因為其對線性敘事的顛覆和獨創性的敘事方法而受到觀眾的好評。很多觀眾甚至有些迷惑,而對此片大吹特吹。有意思的是,不少人竟然開始挖掘它的深度。但是,如果這真是一部合格的後現代主義電影,它是不應該有深度的。

英國學者特里·伊格爾頓指出後現代主義是一種文化風格,它以「一種無深度的、無中心的、無根據的、自我反思的、遊戲的、模擬的、折衷主義的、多元主義的藝術反映這個 時代變化的某些方面」。無深度是它的第一個特點。後現代主義本身就摒棄了現代主義的宏大敘事和偉大歷史觀。深度是屬於現代主義的。

電影的無中心特徵就像美國30年代的pulp fiction書籍一樣,在中國有點像《故事會》或者《兒童文學》和《萌芽》這類低俗雜誌。拳擊手的救贖、Vincent與大佬的女人和邦尼的處境三個故事為這部電影提供了三個中心,如果硬要抽離出這三個小故事共同的中心我想是很不現實的。就像如果你硬要為一冊pulp fiction找一個theme,我想這將是極端荒誕的。但這就是後現代主義,幾個看似有聯繫卻又實際無聯繫的故事通過絕妙的剪輯從而讓觀眾陷入荒誕的「找主題」行為,不正是一場後現代把現代當猴耍的好戲嗎?

同樣,剪輯行為也體現在影片的細節中。片中的舞蹈、音樂都回顧了美國的流行音樂史和舞蹈發展史。拳擊手在找武器的時候,電鋸是致敬《德州電鋸殺人狂》、棒球棍是《鐵面無私》、大鎯頭則是模仿《工具箱殺手》,最後的日本武士刀,我猜是致敬《忍者神龜》及《忍者神龜2》。裡面令人驚奇的是,不光致敬美國文化,搶救米婭時在胸口畫紅點這一舉動則是來源於《百年孤獨》里奧雷里亞諾 · 布恩迪亞上校自殺前吩咐醫生在他胸口找一個讓他死得痛快和準確的記號。這種拼湊藝術就是昆汀的基本創作手法,而浩如煙海的前人的作品,就成了昆汀信手拈來的据。抄襲一個人叫抄襲,但是抄襲所有人的,就叫研究。就像他自己說的:「其實我每部戲都是東抄西抄, 抄來抄去然後把它們混在一起...... 我就是到處抄襲,偉大的藝術家總要抄襲。 」

片中Vincent多次拉屎,每次一拉屎就會出事(大佬的女人昏厥、混混夫婦打劫咖啡館、自己的死亡),還有黑人幫手馬文莫名其妙的被爆頭,都是這部電影無根據、無邏輯的寫照。傳統電影的每一個細節都可能是後面情節的鋪陳,而且生死皆有理由。但是昆汀卻生造出這種巧合,一個個偶然發生的事情成了後文的導火索。這種偶然在情節中竟然還不能被去掉。導演用不合邏輯的事件變成整個故事合理邏輯敘述必不可少的一環。我有時,竟然有種在看《萬萬沒想到》的感覺。這是對電影語言的解構,它告訴我們鋪陳就是bullshit,因果論就是垃圾。它能說的,也就這麼多了。如果你一定要研究「拉屎」代表了什麼,昆汀為什麼要用「拉屎」而不是別的什麼意象,那就是太作了。

影片雖然打破了以往電影的線性敘事,但是它卻沒有打破線性時間觀這個作為現代性核心的東西。幾個破碎的故事有始有終,主人公們隨著時間的變化而成長甚至變得成熟。拳擊手在上場前的夢讓自己從一個「打黑拳」的並準備欺騙自己大佬的墮落拳手變成一個為了榮譽和勝利而戰的男人。儘管他下了和自己老闆相反的注給人一種他仍然是為錢而戰的錯覺,在拳擊場上的夢境buff加成讓他超常發揮並殺死了對手,和後來的回家尋表證明了這場拳賽性質的轉化。黑人殺手在「神蹟」發生後準備做一個righteous man,並放過了混混夫妻。就連Vincent都在廁所輾轉後決定回家而不是上了自己老闆的老婆。黑幫老大華萊士在得救後寬恕了背叛的拳手,等等。放浪形骸的底層混混在選擇中成長為「有所不為」或者說「盜亦有道」的黑社會,這難道不是最傳統的劇情發展套路嗎?這難道不是現代性講求的線性時間觀嗎?但是這種自我反思式、角色轉換式的人物發展模式打破了主角光環和導演先定論原則——壞人不一定永遠壞,痞子也能當英雄。也就是在這最後的轉化,才有一點批判傳統電影的意思吧。

由此可見它反線性敘事,卻不反線性時間觀。同理,它是圓形敘事,卻不認同輪迴時間觀。《黑色追緝令》裡的三個故事有始有終,有開頭有結局,它並不具有《恐怖遊輪》里體現的對時間意義的懷疑和否定。戰爭會經常打響,可那塊貫穿輪迴般戰爭的懷錶早已不屬於逝去的故人。

在看這部無中心電影的時候,我在想誰才是這部電影真正的主角。三個不同的故事,三個個性鮮明的人。無論偏袒哪一方都顯得不夠妥當。博爾赫斯曾在他的短篇小說集中反覆用到 「 交叉小徑的花園」 這一意象。 在他看來,存在的時間宛如巨大無序的網,空間則如迷宮般的花園路:

「 這張時間的網,它的網線互相接近、交叉、隔斷,或者幾個世紀毫不相關,包含了一切的可能性。我們並不存在於這種時間的大多數里:在某一些里,您存在而我不存在;在另一些時間裡,我存在,而您不存在;在再一些里,你我都存在。在這個時間裡,我得到一個好機緣,所以您來到了我的這所房子;在另一個時間裡,您走過花園會發現我死了;在再一個時間裡,我說了同樣這些話然而,我卻是個錯誤、是個幽靈。」

在一些時間裡,Vincent是老闆欽定溜老婆的小弟;在另一些時間裡,Vincent死了;在再一些時間裡,Vincent和黑人大哥完成了任務,殺人銷屍,然後一同寬恕混混夫婦,完成了救贖。我想昆汀就是想表達這個意思吧。作為穿起故事的線索人物、作為影片2/3的主角、作為導演用來迷惑觀眾並嘲諷現代主義的工具,主角也非Vincent莫屬。

在北島的世界,生活如網。而Vincent就是這洛杉磯黑幫網上的蜘蛛,他嗜血也有慾望,在命運的十字路口他也曾徘徊不定。但最終都躲不過一塊偶然飛來的石頭的打擊,命喪黃泉。這是洛杉磯底層黑社會的真實寫照,也是《黑色追緝令》中「偶然」這個詞彙真實的宿主。

評論