電影訊息

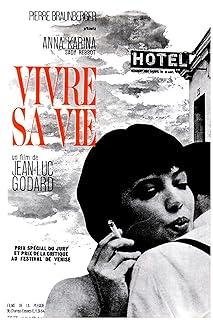

賴活--Vivre Sa Vie

編劇: Marcel Sacotte 尚盧高達

演員: 安娜凱莉娜 Sady Rebbot Andre S. Labarthe

随心所欲/我的一生/赖活

![]() 7.8 / 35,370人

80分鐘 | Germany:83分鐘 (restored integral version) | Portugal:83分鐘 | UK:83分鐘 | USA:85分鐘 | West Germ

7.8 / 35,370人

80分鐘 | Germany:83分鐘 (restored integral version) | Portugal:83分鐘 | UK:83分鐘 | USA:85分鐘 | West Germ

編劇: Marcel Sacotte 尚盧高達

演員: 安娜凱莉娜 Sady Rebbot Andre S. Labarthe

電影評論更多影評

2016-08-20 01:46:19

戈達爾談《隨心所欲》

這段Tom Milne對戈達爾的採訪是在《隨心所欲》倫敦電影節上映時進行的,戈達爾本人出席了放映活動,此時本片尚未在英國公映。這篇採訪後來刊登在了《視與聽》62-63冬季刊上。

翻譯/Cheezus

TM:似乎你早期電影的基調是拍電影帶來的喜悅?

JLG:是的,我的確這麼認為。在拍電影之前我們都是影評人,並且我喜愛各種各樣的電影:俄國的,美國的,新現實主義的。是電影讓我們——至少是讓我——想去拍電影。我對生活的了解基本全部來自電影,而我的那些早期作品就是「迷影的電影」(film de cinéphile)。我想說當時的我不會看到事物與現實、生活或歷史的聯繫,只會看到它們與電影的聯繫。現在我已經漸漸摒棄了這種傾向。

TM:那麼《隨心所欲》是你的一個新的起點,這麼說對不對?

JLG:不,我感覺更像是一個「終點」。我認為電影分為兩種:弗拉哈迪式的和愛森斯坦式的。就是說,一種是現實紀錄,一種是戲劇,但最終到達最高級的層次時,它們便合二為一,沒有不同。我的意思是,電影通過現實紀錄,會形成戲劇的結構;電影通過戲劇的想像和虛構,會達到生活的現實。為證實這一點,看看那些偉大導演的作品,它們如何一次次地從現實到戲劇再從戲劇中回到現實。

TM:你是說,就像雷諾瓦?

JLG:雷諾瓦是一個典型的例子,因為在這一點上他不僅做的很好,而且他自己也能感覺到。從《托尼》的新現實主義,到自然主義,然後回到戲劇中,現在又在電視作品中追求高度簡潔的境界。我認為我是從現實主義開始,但現在我發現《筋疲力盡》是我在無意識的情況下拍攝的。我原本認為我知道這部電影說的是什麼,但一兩年後,我意識到我並不知道。起初我覺得它是一部寫實的電影,但現在似乎覺得它像是《愛麗絲夢遊仙境》,一個完全不真實、超現實的世界。我感覺,從《隨心所欲》開始,我會逐漸的拍攝更多寫實的、實質性的電影。

TM:這就是這部電影受布萊希特影響的原因嗎?

JLG:是的,我研究了不少戲劇作品。我想拍攝皮蘭德婁的《六個尋找劇者的角色》,但版權太過昂貴。我本想拍攝它來展示現實與戲劇的共同點。它們有各自的邊界,但到了某個特定的程度,它們就會相融合。

TM:特呂弗曾說如果公眾不喜歡他的某部電影,他就認為這是一部失敗的作品。你認為,《女人就是女人》是部失敗的作品嗎?因為它並沒有吸引多少觀眾。

JLG:不,我不覺得,因為有一部份觀眾喜歡它。你得記住特呂弗一半是製片人、一半是導演——上午他是個商人,下午則是個藝術家,所以公眾的反應對他來說更重要。我認為導演必需要以吸引儘可能多的觀眾為目標,但顯然這個問題對於《隨心所欲》和《巴黎屬於我們》要比《賓虛》小得多。導演必需要誠實,相信自己在為觀眾拍片,並以他們為目標。在我拍片的早期,我從不會問我自己觀眾是否會理解我的電影,但現在我會了。舉個例子,如果希區柯克認為觀眾無法理解他的電影,他就不會拍。同時我也認為,導演必須勇往直前——在幾年之內,黎明總會到來。但是,當然,導演必須確定他知道自己的作品是關幹什麼的,因為如果導演只顧一股腦拍片,說「他們理解不了,但是這不重要」,那他就大錯特錯,並會發現這一點真的很重要。

TM:我提起這一點是因為《隨心所欲》的開場戲似乎是一個大膽的構思,似乎導演默許了它可能被誤解。

JLG:也許。但我認為觀眾在螢幕上一看到一點點不尋常的東西,他們就費心思去理解。他們理解的非常好,真的,但他們還想理解更多。如果你展示給他們某人正在喝茶或是道別,他們立馬就說「道理我懂,但他為什麼要喝茶?」觀眾不喜歡《女人就是女人》因為他們無法理解它的含義。但它並沒有任何含義。如果你看到桌上放了一束花,它會有什麼含義嗎?這證明不了任何事。我僅僅是希望這部電影能愉悅大家。我想要讓它成為一些矛盾的、並列的事物混合體,而沒有必要讓它們結合,一部快樂同時而又悲傷的電影。當然這一點不可能做到——要嘛是這樣要嘛是那樣——但我想同時做到兩點。

TM:你認為剪輯你的電影很重要嗎?

JLG:對我來說,拍電影時有三段時間同樣重要:之前,之中,以及實際拍攝之後。有些人,像希區柯克,所有東西從頭到尾都是精細計算的,所以剪輯就不那麼重要。《筋疲力盡》很大程度歸功於它的剪輯。它是一部有三個樂章的電影:前半個小時快速,第二個半小時中速(moderato),最後半小時又回到快速而有生氣(allegro vivace)。我在電影開始拍攝之前就有了這麼拍的想法,但是極為模糊。《隨心所欲》,在另一方面,歸功於剪輯的就很少,因為它是由一些並列放置的場景組成的,它的每一部份都應該是能自圓其說的。有趣的是我認為這部電影看上去構思很巧妙,鑒於我拍攝的非常快,似乎是在寫一篇文章而不回頭檢查、更正。我想拍一部這樣的電影,拍完一場戲而不去試著用另一種方式再來一次,雖然有一兩場重拍了一次。但我感覺我必須馬上想出我打算拍什麼,緊接著就拍出來,而且如果想法是好的,那第一次拍出來的東西也會是好的。《隨心所欲》是一部現實主義的電影,而同時它又極其不現實。它非常簡明扼要:一些大膽的台詞,一些基礎的原則。我當時考慮,某種程度上說,用畫家的方式,正面地面對人物,就像馬蒂斯或布拉克的畫作一樣,所以攝影機總是豎立在演員面前的。

TM:即興創作在你的作品中究竟有著什麼樣的作用?

JLG:嚴格的說,說我使用即興創作是錯誤的,除非我總是在最後一刻寫作。我一直用寫好的文字(來拍攝),儘管可能經常在拍攝前兩三分鐘才寫完。用演員工作室的那套說法,我的演員在《筋疲力盡》沒有任何即興表演,倒是《女人就是女人》里有一些即興的嘗試。通常,台詞是在最後一刻寫完的,這意味著演員沒有時間來準備。我偏愛這種方式是因為我不像雷諾瓦或喬治·庫克那麼擅長指導演員,可以讓演員排練一遍又一遍來得到好的表演。我喜歡從背後慢慢靠近演員,讓他獨自處理好自己的戲份,跟隨著他由角色自己摸索的動作,努力把握自然而然地發生的突然的、出乎意料的美妙瞬間——正如此,我自己逐漸形成了我想做的是什麼的概念。拿《隨心所欲》來說,起初的想法是從《筋疲力盡》停止的地方開始。帕特麗夏,在《筋疲力盡》中,是一位我們從後面看到的姑娘,只有短暫的一瞬間正面對著我們。所以我知道《隨心所欲》會從一個背對著我們的姑娘開始——我說不上為什麼。那是我當時擁有的唯一的想法,而且我不能告訴安娜(卡里娜)太多,所以她會在不知道我想要什麼的情況下探索,就在我努力想出我的構想的時候。我們的確是在即興創作,因為我不斷地改變自己的想法,決定這麼拍,然後那麼拍...

TM:你有沒有下一步想做什麼的計劃,作為導演你會如何繼續發展?

JLG:某種程度上說,我已經受夠了。我在三年里已經拍了四部電影,而且我累了。我想要停下來休息一會。讓我擔心的是我發現自己已經不再用電影的方式思考了,但我不知道這是壞事還是好事。在我拍攝《筋疲力盡》和早期短片時,一段珍·茜寶的鏡頭會從純粹「電影化」的角度拍攝完成,確保她的臉正好是在符合電影感的角度上等等。現在我只是隨意的拍攝,不去擔心它們會不會以電影化的方式呈現。我真的不知道這是不是一件好事。 舉報

評論