電影訊息

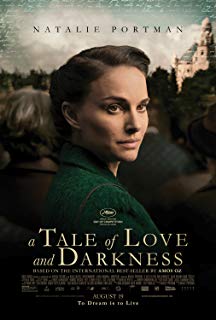

愛與黑暗的故事 A Tale of Love and Darkness

編劇: Amos Oz 娜塔莉波曼

演員: 娜塔莉波曼 Makram Khoury Shira Haas Gilad Kahana

爱与黑暗的故事/ATaleofLoveandDarkness

導演: 娜塔莉波曼編劇: Amos Oz 娜塔莉波曼

演員: 娜塔莉波曼 Makram Khoury Shira Haas Gilad Kahana

電影評論更多影評

2016-08-22 23:39:53

私人記憶與歷史記憶的誤差

把《愛與黑暗的故事》的小說改編成電影並非易事,即便是對歷史題材大師來說也是如此。曾經還是《這個殺手不太冷》中叛逆小女孩的娜塔莉·波特曼給自己設下了一個挑戰,這大概和她自己的出身有關。1981年,波特曼出生於以色列耶路撒冷,猶太血統讓她對《愛與黑暗的故事》有著更深的認同感,執導這部處女作,或許也是她找尋自我的過程。

從500頁到97分鐘

《愛與黑暗的故事》原著小說長達500多頁,用希伯來語寫成,被譯成近30種語言,堪稱鴻篇巨製。作者阿摩司·奧茲生於1939年,是以色列文學界當之無愧的巨匠。耶路撒冷作為一個有著其獨特宗教與政治意義的地點,有著我們無法忽視的過去與歷史,自我身份與故鄉意義的雙重模糊狀態也讓奧茲始終著眼於創作猶太民族題材和以色列國家題材文學。和本片導演娜塔莉·波特曼同樣出身於耶路撒冷的奧茲在這本自傳體式的小說里描寫了太多的苦痛。這種苦痛既是屬於父親出軌、母親自殺的奧茲自己的,同時也是整個猶太民族和耶路撒冷的。私人與歷史,城市與民族都被文字描寫出情緒,化成鉛字印在這本500多頁的小說里。

奧茲12歲時母親自殺,此後他離開父親,前往想要建立猶太民族烏托邦社會的以色列集體農場基布茲,與小說中類似,奧茲的家庭深受猶太復國主義影響,同為知識分子的父母都是原住於東歐的猶太人,在30年代來到耶路撒冷,渴求與同胞們一起重建「猶太國度」。其父掌握十幾門語言,在圖書館工作,閑暇之餘創作希伯來語小說;母親出身於猶太富裕磨坊主家庭,熟練七八門語言,即便在反猶主義興盛時期,也依舊能在波蘭大學和布拉格大學就讀;奧茲的叔叔更是著名的猶太復國主義學者、以色列總統候選人、《近代希伯來文學簡史》作者約瑟夫·克勞斯納。土地具有著神奇的力量,即便身處耶路撒冷,奧茲以及奧茲的父母仍舊對歐洲抱有複雜的情感,這種徘徊在抵抗與懷想間的情緒放在民族主義中便變得更為曖昧,這使得奧茲的父母只教給奧茲希伯來語。「也許他們害怕,即使我只懂一門歐洲語言,一旦長大成人,歐洲致命的吸引力就會誘惑我,使我如中花衣魔笛手的魔法前往歐洲,在那裡遭歐洲人殺害」,奧茲如是說。

這也是為什麼,我們能在奧茲的小說中看到這種文化間的裂縫與搖擺,他的父母無疑是流亡的知識分子,流亡讓他們失去根基,在擁有知識的奢華財富與現實的醜陋空虛之間站立不穩,長期居住在耶路撒冷的地下室中躲避空襲,在混合著多人體味和排泄物的污濁空氣中入睡,但卻也會在睡前為小兒子奧茲輕聲打開文學世界的大門。夾在歷史與宗教之間的耶路撒冷並不能被稱之為真正的家園,它甚至都不是一座真正的城市,它是朝聖者心中的應許之地,但卻不是奧茲母親心中文化與愛情的安置點,因此她在一次雨中散步以後服藥自盡,這段記憶也成為奧茲心中的巨大黑暗。自己對母親、母親對自己的愛也讓黑暗變得更為真實,直到小說寫就以後,奧茲才覺得自己能再去面對這段回憶,而娜塔莉·波特曼則要把500多頁的私人歷史濃縮到97分鐘的影像,這是勇氣之舉,但顯然也會有不少問題。

從男性到女性的視角轉換

男性的自傳體小說改為女性導演自編自導自演,很容易就會落入對女性主角的極致刻畫中,從影片看來,波特曼顯然在極力避免這一點,影片由採用了奧茲的視點,在他的回憶中展開敘事,兼有打破線性時間的插敘部份,這樣的討巧敘事技巧讓故事具有了一種懸疑感,關於家庭和個人的秘密在畫外音的舒緩中一點點被揭開,父親與母親的形像一點點被拼湊起來,在某種程度上,這可以被看做是一種對記憶的碎片化特質的敘事化再現。觀眾們和年幼的奧茲一樣,並不真正明白父母婚姻失敗、母親自殺的真正緣由,只能在觀看中,與奧茲的成長同步,一點點去拼湊、嘗試還原回憶的歷史。與這種回憶補全與個人成長同步的,還有時代背景的成長。

影片背景中的以色列,就像是一個成長中的少女,散發著迫切成熟的荷爾蒙氣息。當奧茲的父母在抗爭時,以色列也在為自己的獨立而抗爭。1947年11月29日,聯合國「巴勒斯坦專門委員會」進行表決,以美國、蘇聯等33票贊成,阿拉伯等13票反對,通過了巴勒斯坦分治的決議。1948年5月14日,以色列宣佈獨立。影片亦對決議通過的一刻進行了表現,俯拍鏡頭下眾人殷切的眼神是對家國歸處的渴望,投票通過後,眾人歡呼,不再因為猶太身份而被區別對待似乎成為觸手可得的現實,然而現實的諷刺來得如此迅捷,幾個小時內,耶路撒冷被炮火點亮,家國之夢依舊遙遠。

曾為《哈利·波特與鳳凰社》、基耶洛夫斯基的《藍》擔任攝影的著名攝影師斯拉沃米爾·埃迪扎克擔綱了《愛與黑暗的故事》的攝影,在他那緩慢移動的鏡頭下,耶路撒冷以壓抑的青藍色調呈現,顯得陰暗而潮濕,這恰好與影片私人而隱秘的敘事視角構成呼應,母親法尼亞睡前為奧茲講故事的場景在波特曼自己的聲場下也真的具有了一種催眠力量,文學世界在聲音中如子夜的酣夢一般被打開,我們也因此有理由相信,是法尼亞賜予了奧茲解開文學創作之鎖的鑰匙。

影片的後半段敘述更加集中於法尼亞身上,波特曼則以其女性特有的細膩憂傷來引導角色和敘事,以色列獨立並沒與帶來民族主義的新生,國度的建立從另一個反面佐證著信仰破裂,耶路撒冷也沒能成為一個真正的城市,它依舊是歷史的樣子,但法尼亞卻不再有影片開始時候的魅力了,她開始變得孤僻沉默,疏於表達。婚姻的失敗、生活條件的惡劣、好友的離世都不足以成為法尼亞自殺的理由,殺死法尼亞的,是狀態的庸俗。就像奧茲寫到的,「她或許能夠咬緊牙關,忍受艱辛、失落、貧窮,或婚姻生活的殘酷。但我覺得,她無法忍受庸俗。」

影片前半段所規避的女性自憐心態在這裡被打破,從演員的角度看來,波特曼的表演並無太大問題,她精準地演繹出了法尼亞身上褪去的生氣與活力,甚至還包括那被她自己扼殺的母性,她也需要扼殺掉自己的母性,才能夠拋下奧茲,真正在生理上完成「去死」的行動。但這種過度沉迷於女性自我命運的自戀式表現如果是從導演的角度看來,無疑淡化了影片整體宏大的歷史背景。

誠然,只把故事做成一個私人化的女性故事並不是不可以,但《愛與黑暗的故事》的問題在於在自憐的同時又不夠私人,由於篇幅的限制,范妮亞的前史與過去的生活極少展現,偶有的段落幾乎都在台詞和畫外音中補充,缺乏影像表現力的「過去」懸置在故事上,使得記憶中的「現在」缺乏說服力,法尼亞的轉變、隱忍與痛苦都因為「過去」的缺乏而難以讓人代入,這不僅讓人物在行為上缺乏動機,也同沉浸內化的表演風格背道而馳。從這一點上來說,波特曼身為導演對原著的取捨並不夠成功。

個人與歷史的失語

我們可以談論未來,但我們也應該談論過去;我們可以回望過去,但我們不應該成為過去的奴隸;我們可以迴避歷史,但歷史不會迴避我們;我們應該活在現在,但我們更應該去往未來。

個人與歷史的關係如此複雜,它不僅交織著我們對自我的認識,同時也交織著我們對父輩的認識,更攜帶著整個民族對自我從何處來的認識。這種成長的困境游離在生理和世代之外,也是《愛與黑暗的故事》難以改編的原因,它直指整個猶太民族和歐洲間曖昧的血緣關係,也指向阿拉伯民族內部的種族衝突,猶太復國主義從來就沒有想要給猶太人提供一個物理意義上的家國,它更想要做的,是帶領這個顛沛流離但又才華橫溢的民族走出失語的困境,提供一種言語與平等對話的可能。

影片中,奧茲的父母之間是缺乏交流的,法尼亞的情緒越來越不穩定,與母親爭吵後,只能在房中抽自己的耳光來發洩情緒,並咬緊雙唇避免發出聲音,這樣的自虐行為顯然是失語的一種表現。同樣的,法尼亞反覆給奧茲講述的睡前故事,以奇幻段落插敘的影像場景,也是失語狀態在另一層面的表徵。作為知識分子女性內心的恐慌與渴望,作為母親而想要傳達給孩子的哲理,都只能通過虛構故事的場景實現,語言與交流在這裡後退,成為服務於「講故事」的工具。

《愛與黑暗的故事》的核心既是個人的也是歷史的,它的困境同樣也既是個人的也是歷史的,這種困境也成為了娜塔莉·波特曼的困境,在歷史與個人敘述的抉擇間,她意識到必須抗拒著太過私人,卻又無可抵制地太沉浸於私人,故事雖然從一個家庭講起,卻應該能做到管窺時代,但娜塔莉·波特曼並沒能做到。她對個人與歷史的困惑,就像是猶太民族對歐洲的心態的困惑,耶路撒冷絕不只是一個故事的發生地,它承擔著比故事背景更為重要的位置,它勾連起了個人與歷史,也勾連起了家庭與時代,它具有著形似《飄》裡面的一抔紅土般的力量與意義。

就像奧茲在小說中寫的,「我們等了兩千年才在耶路撒冷找到了立足之地,實在不願立刻離開。我們一抬腳,別人就會立刻把我們那一小塊地方奪走。」

原載《看電影》午夜場2016年5月刊

評論