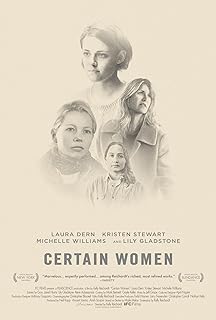

電影訊息

屬於她們的片刻--Certain Women

編劇: Maile Meloy 凱莉萊卡特

演員: 克莉絲汀史都華 蜜雪兒威廉絲 蘿拉鄧恩 傑瑞德哈里斯

某种女人/属于她们的片刻(台)

導演: 凱莉萊卡特編劇: Maile Meloy 凱莉萊卡特

演員: 克莉絲汀史都華 蜜雪兒威廉絲 蘿拉鄧恩 傑瑞德哈里斯

電影評論更多影評

2016-09-07 09:44:52

Kristen Stewart部份原著翻譯

譯自《Both Ways is the Only Way I Want It》by Mailie Meloy

原著短篇集還沒有都看完,電影立項的時候看掉了第一個短篇,正好是Kristen Stewart演的故事,看的時候就很喜歡這個故事。原著里切特這個角色是個男生,沒想到從預告片裡看這個角色改成了女生,所以把這篇翻譯了出來。

1015update: 結果到現在也沒空看掉電影。。。另:感謝讚賞

《貝絲·特維斯》

切特·摩根在蒙大拿州的羅根市長大,這個年代,孩子們已經很少患小兒麻痹症了。但在羅根市,這種病仍然很常見。切特摩根在兩歲前就患上了小兒麻痹症,他的病得到了治癒,但他的右臀和髖部一直沒有發育完全,因此,他母親總覺得他活不了多久。

切特14歲時開始學習騎馬,以此來向母親證明他的能力。切特發現,馬匹們之所以會亂踢或受驚,不是因為他們天性如此殘暴,而是因為在上百萬年的進化中,馬匹發展出了這種快速移動的本能,否則它們只會變成獅子的盤中物。

切特給父親說了自己的發現,但他爸爸只說:「你的意思還是因為他們天性如此。」

他無法解釋,但他覺得爸爸是錯的。他自己覺得兩者之間是有區別的,人們所謂的「野蠻天性」和他自己親身從馬匹身上體驗到的完全不同。

切特身形瘦小卻結實,但他患疾的臀部使得上下馬匹成為一個不小的挑戰。在他18歲之前,他的右膝、右腳和左股骨都相繼出了問題。他爸爸開車帶他去了大瀑布市,在那裡,醫生給他正常的那條腿安上了鋼板,從臀部一直延伸到膝蓋。從那時起,他走路的方式就像是一個總在問自己問題的人。

他的母親有著3/4的夏安族血統,他的父親是個頑固的愛爾蘭人。切特的身形遺傳了他的母親。他的父母對兒子的成長有著不切實際的夢想,卻不知道要如何去實現。他的哥哥三軍了。切特看著自己的哥哥踏上了向東的旅程,穿著制服的身材纖長帥氣,他不禁懷有這樣的疑問,為什麼上帝和命運這麼偏愛他的哥哥?為什麼機會如此不公?

20歲時,切特離家北上。整個冬天,他在勒阿弗爾外的一家農場幫忙餵養奶牛,這家人平常在城裡居住,他們的孩子也已經上學了。當道路不被雪覆蓋的時候,切特就會去最近的鄰居家玩幾局樸克。不過大多數時候,大雪讓他只能獨自一人在家。他有很多食物可以吃,電視的信號也很好。他還有很多女性雜誌,他對這些雜誌的了解遠遠要比他對真正女性的了解要多。21歲的生日,他穿著長睡褲、兩件法蘭絨襯衫和冬天的外套,在爐子上溫著一碗湯。那個冬天,他突然為自己擔心了起來。他覺得如果自己如果再這麼孤身一人下去,總會發生什麼危險。

春天,他在比靈斯找到了一個新工作,辦公室裡提供咖啡,還可以跟友好的其他秘書們聊一聊競技和體育的新聞。他們很喜歡切特,提出想讓他去芝加哥的辦公室工作。他回到自己租的那件房間,拖著僵硬的臀部來回踱步。他想好了,如果他要天天坐辦公室的話,不出三年,他就只能坐輪椅了。於是他辭職,打包了自己的所有東西。他幾乎身無分文,臀部的疼痛也快要將他吞噬。

那個冬天,他在臨近北達科塔州邊界的格倫代夫又找到一份餵養動物的工作。他考慮不再往北走,而是轉而向東,那裡可能不會這麼頻繁地下雪。他住在穀倉裡的一個隔間裡,有電視,有沙發,有爐子也有冰箱。晚上,他能夠聽到馬在馬廄裡的聲響。但他完全誤判了天氣,在這裡,大雪在十月也開始下了起來。靠著母親寄來的包裹和信件,他堅持到了聖誕節。但到了來年1月,他對自己的擔心又湧現了上來。這次的擔心不是毫無來由的。起初是他脊椎上傳來的緊張感,但卻沒有一個具體的痛點。

農場主留給他一輛配有暖爐的卡車。一天傍晚,他暖好車,冒著大雪開向市里。咖啡廳還開著,但他並不餓。加油站閃著溫暖的藍光,但卡車的油箱早已加滿。他在市里沒有認識的樸克玩家,也不知道做些什麼來打發時間。他只好開下主路,繞著市區漫無目的地駕駛,這時他正好路過一所學校。學校的側門亮著燈,人們在停車場停好車,走進教室。他開始減速,把車停到路邊,觀察著那些學生。他不自覺地用手撫摸著裹著溫暖毛套的方向盤,終於下定決心走下車。他立起衣領來抵禦寒風,跟著人群走進了學校。

一間教室亮著燈,他跟隨著的那些學生在明顯太小的書桌前坐好,他們互相打著招呼。牆上擺滿了紙質的建築表示和照片,黑板上凌亂地寫著字母表。這裡的學生大多數都是他父母的年紀,只不過面容明顯更為放鬆,衣著也更像城裡人——薄薄的鞋子和乾淨的外套。他走向教室後排,找到了一個座位。他脫掉厚重的牛仔外套,檢查了一下自己的靴子,確保沒有在教室裡留下污漬的痕跡。

「我們應該找一間高中的教室。」一名男士說道。

一位女士——一個女孩——站在講台上,從公文包里拿出幾張紙。她有著淺色的捲髮,穿著灰色的羊毛裙和藍色毛衣,眼鏡上鑲著金邊。她很瘦,看上去勞累而緊張。大家安靜了下來,等她開口。

「我從來沒教過書。」她說:「我不知道要怎樣開頭,你們願意做個自我介紹嗎?」

灰色頭髮的女人說:「我們彼此都認識。」

另一名女士反對,「不,其實她並不認識我們。」

「你們可以先說說自己對學校法律的了解。」

坐在學生書桌前的這些成年人互相看著對方。「我不認為我們有什麼了解。」有人說道,

「所以我們才來這裡。」

女孩看上去很無助,她遲疑了幾秒,轉身面向黑板,寫下了「成人教育 302」和她的名字「貝絲·特維斯」。在寫「H」和「R」兩個字母時,粉筆在黑板上勾出了咯吱的響聲。學生們退縮了一下,一位年長的女人說:「如果你把粉筆拿直,拇指抵著側邊,就不會發出這種聲音了。」

貝絲·特維斯臉紅了一下,轉移了話題,開始講起州立法律和聯邦法律在公立學校系統的應用。

切特在書桌里找到一根鉛筆,用那位女士所說的拿粉筆的方式拿著鉛筆。他在心裡想,為什麼自己上學的時候沒人說過粉筆是這樣用的。

學生們開始記筆記,他坐在後排認真地聽講。貝絲·特維斯好像是個律師。切特的爸爸總拿律師開玩笑,但他從沒說過有女律師的存在。教室裡來上課的大多都是老師,他們提的問題都是關於學生和家長的權利的,切特從沒思考過這些問題。他從來不知道學生也有自己的權利。他的母親在聖澤維爾的一所教會學校長大,在那裡,印度學生會因為不會說英語而挨揍,甚至是無緣無故的挨揍。他相對更幸運一點。曾經有一個英語老師用字典打過他的頭,還有一個數學老師在他的書桌上敲碎了一把戒尺。但總的來說,他的老師們沒找過他的麻煩。

有一次,貝絲·特維斯看上去要問他一個問題,不過有一個老師舉手回答,他逃過一劫。

九點鐘,課程結束,老師們對特維斯小姐表示了感謝,說她教得不錯。他們互相討論著一會要去哪兒喝點啤酒。切特覺得他應該留下來解釋一下自己的行為,所以他仍然坐在書桌前。坐了太久,他的臀部開始感覺到僵硬。

特維斯小姐收拾好了她的公文包,穿上紅色的羽絨外套,讓她看上去就像一個氣球。「你要留下嗎?」她問。

「不,女士。」 他從書桌後面挪身站了起來。

「你註冊了這門課程嗎?」

「沒有,女士。我只是看到有人進來。」

「你對學校法律感興趣嗎?」

他想了想要怎樣回答。

「在今晚之前,我對此一無所知。」

她看了看手上金色的細長手錶。「附近有可以吃飯的地方嗎?」她問道:「我今晚得開車回米蘇拉。」

這裡是北達科塔州的邊界,沿著洲際公路向西是比林斯、波茲曼,然後是他長大的地方——羅根,再往西才是米蘇拉,那裡幾乎要到達愛德荷州的邊界。「那得開好久的車啊,」他說。

她搖了搖頭,卻不是表達不同意的意味,而是有點驚訝。「我還沒有完成法學院的學業就接了這份工作,」她說:「我想做一份工作,我擔心學生貸款的期限快要到了。我根本不知道格倫代夫在什麼地方。這裡字面上看上去和貝爾德萊德很像,貝爾德萊德離米蘇拉不遠。我一定是把這兩個地方搞混了。沒想到我不僅得到了一份正式的工作,而且他們還要額外讓我來這裡工作。我要花9個半小時才能到這裡。現在我得再開9個半小時的車回去,因為我明天一早還有工作要做。我這一生中沒做過比這更蠢的事情了。」

「我可以帶你去咖啡廳,」他說。

她的表情像是在懷疑該不該害怕他,不過她還是點了點頭。「好吧,」她說。

在停車場裡走的時候,他有些擔心她會注意到他走路的姿勢不太對,但她似乎沒把這放在心上。她坐進了自己的黃色的達桑車,跟著他的卡車開向主路邊的那家咖啡廳。他覺得她自己也能找到這裡,但他想多和她待一會。兩人走進咖啡廳,面對面坐下。她點了咖啡、火雞三明治和布朗尼聖代,並且要求服務員一次上齊。他什麼也不想吃。貝絲·特維斯摘下眼鏡放在桌上,揉了揉眼睛。

「你在這里長大嗎?」她問,「你認識那些老師嗎?」

「不,女士。」

她重新帶好眼鏡。「我只有25歲,」她說:「別叫我女士。」

他沒有說話。她比他大三歲。在燈光的照射下,她的頭髮是蜂蜜的顏色。她沒有帶戒指。

「你剛剛告訴我你為什麼來上課了嗎?」她問。

「我只是看見大家走進去。」

她盯著他,似乎又在考慮他會不會帶來危險。不過餐廳裡很是明亮,他也努力讓自己看上去無害一點。他知道自己不會帶來任何危險的,和別人相處時更是如此,這讓他不覺得自己悲傷和不安。

「我讓自己出醜了嗎?」她問。

「沒有。」

「你會繼續來上課嗎?」

「下次課是什麼時候?」

「週四。」她回答,「每週二和每週四上課,一共九週。哎。」她又用手幪住眼睛。 「我到底在做什麼?」

他試著思考怎樣才能幫助她。他必須回去照顧那些奶牛,開車去米蘇拉接她不太可能實現。米蘇拉太遠了,而且他們還得開車回來。

「我沒有註冊這門課。」他終於說。

她聳了聳肩,「又沒有人會來檢查。」

她的食物送了上來,她先拿起三明治。

「我甚至都不了解學校法律,」她說:「我每次上課前都得自己學習一遍。」她擦了擦下巴上粘的芥末醬。 「你在哪兒工作?」

「在城外的海登牧場餵奶牛。這只是份冬天的工作。」

「你想吃另一半三明治嗎?」

他搖了搖頭。她把盤子推到一邊,嘗了一口已經化掉的聖代。

「如果你可以待久點,我可以帶你去看看。」他說。

「看什麼?」

「牧場,」他回答道:「還有奶牛。」

「我必須得回去,我明早還要工作。」

「好吧。」

她看了看錶,「天啊,已經9點45了。」她很快吃了幾口聖代,喝掉了咖啡,「我得走了。」

他看著達桑車的尾燈逐漸消失在黑暗中,然後自己開車走向了反方向。週四離週二並不遠,而且現在幾乎就要週三了。他突然感覺到一陣餓意,當她坐在對面時,他一直不覺得餓。他真希望自己剛剛接受了那半份三明治,但他實在是太害羞了。

週四晚上,他比其他人到的都早,他坐在自己的卡車裡觀察著。一個老師拿著鑰匙打開了側門。隨著大部份學生走進教室,切特繼續坐在了後排的位置。貝絲·特維斯走進來時臉上帶著倦意,她照舊脫掉外套,從公文包中拿出幾頁紙。她今天穿著一件高領的綠毛衣、牛仔褲和黑色的雪地靴。她走下來分發講義,並對他點點頭。她穿牛仔褲也很好看。講義的頂部寫著:「影響學校法律的重要高級法院決定」。

他坐在教室後面看著舉手回答的人,試圖想像他以前的老師也坐在這裡的情景,但他想像不出來。一個和切特年紀差不多的男士舉手問了問漲薪的問題,但貝絲·特維斯回答說自己不是勞工組織者,讓他去詢問一下工會。教室裡年長的女人們笑了起來,調侃起他。九點鐘課程準時結束,其他人一起去喝啤酒,教室裡依舊只剩下他和貝絲·特維斯。

「我得鎖門了,」她說。

他花了48小時假設他們會一起去吃晚飯,但現在他不知道該如何實現了。他從來沒有約過女生去任何地方。高中時,有女生會同情他,但他從來沒有利用過這一點,可能是因為害羞,也可能是因為自尊心太強了。他在那裡尷尬地站了一會兒。

「你打算去咖啡廳嗎?」他終於問道。

「我可能只能待五分鐘。」

在咖啡廳,她要求服務員上速度最快的餐。服務員給她端上了麵包配湯,打包了咖啡,帳單也一併拿了上來。

服務員走後,她說:「我還不知道你的名字。」

「切特·摩根。」

她點點頭,好像他說出了一個正確答案。「你知道這裡有誰可以教這門課嗎?」

「我不認識什麼人。」

「我能問問你的腿怎麼了嗎?」

他有點驚訝,不過他願意回答她問的任何問題。他告訴了她最簡單的答案:小兒麻痹、騎馬、骨折。

「那你現在還騎馬嗎?」

他說如果不是騎馬,他可能現在就會在輪椅上或是瘋人院裡了。

她點了點頭,彷彿那也是正確的答案,然後看向窗外昏暗的街道。「我很擔心自己讀完法學院,只能找到一份賣鞋的工作,」她說:「抱歉一直提起這個,我腦子裡想的全是回家的那段路。」

那個週末是他有史以來經歷的最難熬的週末。他餵好了奶牛,打掃乾淨了牧場。他把馬匹們的毛髮刷的鋥亮,他感覺馬匹們在好奇他的目的到底是什麼。

幹完活,他回房間坐在沙發上,在頻道間來回切換後關掉了電視。他在思考自己應該如何去獻慇勤,她比他大,是個律師,幾乎住在州的另一邊。他覺得胸腔湧起一陣奇怪的感覺,但這並不是他以前常有的那種不安感。

週二,他沒有開車,而是騎馬去了市區。對一月來說,今晚很暖和,天空也很晴朗,他能感受到拂面的微風。黑暗在平原的四面八方延展開來,只有市里還亮著燈光。他騎馬的時候一直觀察著天上的星星。

他把馬栓在學校的自行車停放架上,這裡離側門比較遠,離老師們的停車場也有一段距離。他從外套口袋裡拿出一大包麥子,馬聞了聞,開始品嚐起來。

「我只有這麼多了,」他說,一邊把空塑膠袋塞回口袋裡。

馬抬起頭來聞了聞城市的陌生味道。

「別讓自己被偷了,」切特說。

他看到半數人都已經來了,也跟著走進教室,每個人都坐回到了上週的位置。他們在聊最近的天氣,想知道大雪會不會很快融化。貝絲·特維斯依然穿著臃腫的羽絨服,拿著她的公文包。見到她,他比自己預想中還要開心。她今天還是穿著牛仔褲,他覺得很好。他有一點點害怕她會再穿那條羊毛裙。她今天看上去有點煩惱,似乎也不是很願意出現在這裡。

下課後,等到其他人離開,他問:「我能帶你去咖啡廳嗎?」

「喔……」她說,眼神從他身上移開。

「不是開卡車去,」他很快說,想到卡車可能更讓女性覺得危險,可能是因為它的空間更封閉。「出來我帶你看,」他說。

他去解下馬,騎了幾圈,意識到自己看上去可能有點傻,不過他很開心能向貝絲·特維斯展示自己可以像正常人一樣騎馬,而貝絲站在那裡,抱著她的公文包。

「天啊,」她說。

「別害怕。」他說:「把你的包給我,然後給我你的手。左腳踩在腳蹬上,另一條腿跨過來。」她笨拙地照做,他伸手把她拉到自己身後。 他把她的公文包掛在鞍橋上,她緊緊地抓著他的外套,兩個人的腿靠在一起。他只能注意到她身體有多溫暖,她的溫度順著他的脊椎蔓延開來。他把馬停在咖啡廳後面,跟著她下了馬,把公文包遞給她,然後拴好了馬。她看著他笑了起來,他才意識到自己從沒見過她笑。她笑得時候眉毛上挑,眼睛睜得更大,而不像一般人笑起來那樣瞇著眼。她看起來很驚訝。

在咖啡廳裡,服務員端上一份漢堡和薯條,放在貝絲·特維斯面前,然後問道:「廚師想知道門口是你們的馬嗎?」

切特給出了肯定的回答。

「他能給它餵點水嗎?」

他說很感謝他願意這樣做。

「卡車壞了嗎?」女服務員問。

他搖搖頭,說他的卡車沒什麼問題,然後服務員離開了。

貝絲·特維斯把橢圓形盤子長的那邊轉向他,然後拿起漢堡。「吃點薯條,」她說:「你怎麼能一直什麼都不吃?」

他想說,只要自己在他身邊,就感受不到餓意。但他有點害怕看到她聽到後的表情,她害羞時常有的那種表情。

「為什麼你害怕賣鞋的工作?」他問。

「你賣過鞋嗎,那簡直是地獄。」

「我的意思是,為什麼是你害怕你不能找到其他工作?」

她盯著漢堡,好像裡面有著答案。她眼睛的顏色和髮色接近,眼睛被淺色的睫毛包裹起來。「我不知道,」她說:「不,其實我知道。因為我媽媽在學校食堂工作,我姐姐在醫院洗衣房工作,賣鞋是我家裡的女孩能找到的最好的工作了。」

「你父親呢?」

「我不了解他。」

「這是個悲傷的故事。」

「不,並不是。」他說。「是個很高興的故事。我是個律師,對嗎?有著一份絕妙的工作,開車到他媽的格倫代夫上班,每隔15分鐘我都要質疑自己是不是瘋了。」 她放下漢堡,用手背摀住眼睛。她的手指油膩膩的,一根手指上還蘸著番茄醬。「已經十點了,」她說:「我明早7點半才能到家。路上有很多鹿,三叉河的河岸還結著黑冰。如果我能順利開過去的話,我還來得及回家洗個澡,然後8點去上班,去做那些沒人願意做的工作。然後明天晚上再學習一點學校法律,週四中午午餐後再開車來這裡,一路眼睛都睜不開。也許是比在醫院洗衣服好一點,但也沒他媽好到哪兒去。」

「我住的地方離三叉河很近,」他說。

「那你知道那裡結冰的情況。」

他點點頭。

她用紙巾蘸水擦了擦手指,然後喝掉了咖啡。「你很好,願意騎馬來,」她說:「你能帶我回去找我的車嗎?」他再一次牽她上馬,這一次她環住了他的腰。

她似乎正好能夠嵌進他的身體裡,就像一塊缺失的拼圖一樣。他慢慢地騎回學校停車場,心裡並不想讓她離開。他把馬停在那輛黃色達桑車旁,扶她下馬時緊緊地握住她的手。她拽下自己騎馬時簇上去的外套,兩人站在那裡看著對方。

「謝謝你,」她說。

他點點頭。他想要吻她,但完全不知道該如何去做。他真希望自己練習過,比如和之前的高中女同學,或是辦公室裡友好的秘書,讓他在此刻能夠有更充分地準備。

她準備說些什麼,但在緊張中他打斷了她。「週四見,」他說。

她遲疑了一下,然後點了點頭。他把這當做一個鼓勵的信號。他又牽起她的手,在上面吻了一下,因為他真的很想這樣做。她的手柔軟又寒冷。然後他側身親了她的臉頰,因為這也是他想做的。她一動不動,而當他正打算給他一個真正的吻時,她好像才回過神來,後退了一步,把手從他手裡抽了出來。「我得走了,」她說,然後打開了車門。

他牽著馬目送她駛離停車場,然後狠狠地踢了一腳地上的積雪。馬迴避了一下。他想要跳上跳下,出於混雜著幸福、焦慮和痛苦的複雜情緒。他把她嚇跑了。他不該親她的。他應該再親她一下的。他不應該打斷她說話的。

週四晚上他開了車,不再玩滑稽的牛仔把戲,他這次的任務很嚴肅:他會認真地回答她所有的問題,比如他為什麼不吃東西。他也不會再打斷她說話。這次他沒有等別人來,徑直進了教室。可是一個穿著灰色西裝的男人走了進來,站在了講台後。

「特維斯小姐,」他說:「無法承受從米蘇拉開車過來耗費的時間和精力,所以接下來的課由我來上。我在這裡執業。有人可能已經知道,我最近離婚了,所以我比較有空。這也是為什麼我會來這裡。」

講台上的男人還在說話,切特已經站了起來,走向門外。他站在外面,呼吸著寒冷的空氣。他盯著城市裡閃爍的燈光,直到使勁眨眼讓眼前變得清晰,然後爬上了自己的卡車。

他知道貝絲·特維斯住在米蘇拉,離這裡有600英里,在山的另一邊。他不知道她在那兒工作,也不知道黃頁里有沒有她的電話。他不知道是他把她嚇跑了,還是一起騎馬這件事把她嚇跑了。他不知道自己的卡車是不是能一路開到米蘇拉去,也不知道牧場主發現他離開後會有什麼反應。

但他依然把車開向了出城的方向,他曾目送那輛黃色的達桑車三次駛離這裡。平直的道路在卡車車輪下翻滾,大雪覆蓋的道路延展向黑暗而寂靜的空間。他在米爾斯市外停了一陣,在比林斯外也停了一會,下車在周圍走一走來緩解他僵硬的雙腿,直到他能繼續駕駛。在大蒂姆伯附近,平原更迭成了山脈,星空下可以看到高聳的黑色輪廓。他在波茲曼給車加了油,喝了一杯咖啡,沿著空曠的道路開過了三叉河和羅根。在他右手邊黑暗中的某間房子裡,他的父母正在安詳地睡覺。

當他到達米蘇拉時,天色依然很暗。他在一家加油站停了下來,在電話簿中尋找「特維斯」的名字。電話簿上有一個「特維斯B」的名字和電話,但沒有地址。他記下了號碼,但卻沒有打過去。他問了問收銀員市裡的律所在那裡,收銀員聳聳肩回答道:「也許在市中心吧。」

「那是哪兒?」

收銀員盯著他。「就是市中心,」他說,指向左手邊。

切特開向市中心,商店、舊磚房和一條單向道沐浴在黎明的光線中。這裡距離山脈如此之近,讓他覺得有點幽閉恐懼。當他終於看到一個寫著「律師事務所」的標識時,他走進去問剛剛來開門的秘書,是否認識貝絲·特維斯這位律師。秘書看了看他扭曲的腿、他的靴子和他的外套,然後搖了搖頭。

第二家事務所的律所更友善一些。

她給法學院打了電話,詢問貝絲·特維斯的工作地點,然後用手摀住話筒說:「她在格倫代夫教課。」

「她還有一份工作,在市里。」

秘書在電話裡解釋了這一情況,在紙上寫下些東西然後遞給他。

「在老火車站那邊,」她說,用鉛筆指了指窗戶的方向。

他在8點半到達了紙上寫的地址,貝絲·特維斯也正好開進停車場。他下了車,依舊感到不安。她正在公文包里翻找著什麼,沒有馬上看到他。然後她抬起了頭。她看了看她身後的卡車,然後又看向他。

「我開車過來了,」他說。

「我還以為我來錯地方了,」她說:「你來這裡做什麼?」

「我來看你。」

她緩緩地點了點頭。他盡全力地站直身體,她生活的世界和他完全不同。坐飛機飛去法國或夏威夷所需的時間都比開車來這裡要短。她圍繞著律師、市中心和山脈而生活。他的生活里是早晨會餓的馬匹、在大雪中等待的奶牛,而他需要開10個小時的車才能回去餵它們。

「很抱歉你不再教課了,」他說:「我很期待上課的那些夜晚。」

「不是因為……」她說:「我週二就打算告訴你的,我那時已經申請換老師了,因為開車太耗費時間。他們昨天找到了代課老師。」

「好吧,」他說:「這段路程確實很痛苦。」

「對吧?」

一位穿著黑西裝的男人從銀色的車上下來,看了看他們,打量著切特。貝絲·特維斯揮了揮手,衝他微笑。他點了點頭,又看了一眼切特,然後走進事務所。切特突然希望她是因為自己才辭職的,希望他能對她的生活能有些微的影響。她把頭髮挽向耳後,他很想走向前去摸摸她的手。但他只能把手伸進牛仔褲兜里。「我沒有任何惡意,」他說。

「好。」

「我得回去餵牛了,」他說,

「我只是覺得如果我不開車過來,我就再也見不到你了,而我不希望這樣。僅僅如此。」

她點點頭。

他站在那兒等待,期待她說點什麼,他很想再聽聽她的聲音。他仍然想觸摸她,她的胳膊,或者僅僅是她的手腕。她仍然站在遠處,等待他離開。

最後他只好爬進卡車,發動了引擎。她仍然站在那裡,看著他駛離停車場,他開上公路,離開了市區。在起初的半小時裡,他緊緊地握著方向盤,關節發白,眼睛緊緊盯著被卡車車輪吞噬的路面。他太累了,根本沒有力氣生氣。他開始睜不開眼,差點開出路外。他在布特市買了一杯咖啡,站在卡車邊喝完了它。他希望自己剛剛沒有馬上在停車場看到她,他希望自己能有一分鐘來做好準備。他捏碎咖啡紙杯,丟到一旁。

路過羅根時,他想要停一會,但他知道父母會對他說什麼。

他母親會擔心他的健康,她病怏怏的兒子冒著生命的危險開了整夜的車。「你甚至不了解那個白人女孩,」她會說。

他爸爸會說:「天啊,切特,那些馬匹整天都沒有水喝嗎?」

他回到海登牧場,給馬匹們餵了食物和水,它們看上去沒事。馬匹毫無怨言地馱起乾草,他想起了自己14歲時養的那匹兩歲的小馬,它總是在他身上到處亂踢。他胃裡現在的疼痛和當初被馬踢的痛感如出一轍。但貝絲·特維斯沒對他做什麼不公平的事情,他不知道自己在期待什麼。就算她讓他留下,他也還是得趕回來。

是兩人對話中蘊含的結束感,以及那位黑西裝男士看向她時保護的眼神,讓他覺得渾身酸痛,傷痕纍纍。

他走出穀倉,月亮剛剛升起,田地裡幪上一層陰沉的藍色。他的臀部僵硬而酸痛不已。他在想,自己對貝絲·特維斯的認真是否能夠在她心裡埋下一顆種子。

她不會回來了,很難想像她出於任何原因再開車回來。但她知道他住在哪裡。她是個律師,只要她想,她就可以找到他。但她不會的。

這讓他感到痛苦。他想要和女生有所發展,現在他有了這些經驗,他卻更希望這只是一場演練。天氣越來越冷,他得馬上回到穀倉里去。他從口袋裡拿出那張寫著她電話號碼的紙條,在月光下仔細看著,直到他把這個號碼爛熟於心。之後,他做了他該做的,他把紙條團成一團,扔向了遠方。

譯:Xenia(勿轉載)

原著短篇集還沒有都看完,電影立項的時候看掉了第一個短篇,正好是Kristen Stewart演的故事,看的時候就很喜歡這個故事。原著里切特這個角色是個男生,沒想到從預告片裡看這個角色改成了女生,所以把這篇翻譯了出來。

1015update: 結果到現在也沒空看掉電影。。。另:感謝讚賞

《貝絲·特維斯》

切特·摩根在蒙大拿州的羅根市長大,這個年代,孩子們已經很少患小兒麻痹症了。但在羅根市,這種病仍然很常見。切特摩根在兩歲前就患上了小兒麻痹症,他的病得到了治癒,但他的右臀和髖部一直沒有發育完全,因此,他母親總覺得他活不了多久。

切特14歲時開始學習騎馬,以此來向母親證明他的能力。切特發現,馬匹們之所以會亂踢或受驚,不是因為他們天性如此殘暴,而是因為在上百萬年的進化中,馬匹發展出了這種快速移動的本能,否則它們只會變成獅子的盤中物。

切特給父親說了自己的發現,但他爸爸只說:「你的意思還是因為他們天性如此。」

他無法解釋,但他覺得爸爸是錯的。他自己覺得兩者之間是有區別的,人們所謂的「野蠻天性」和他自己親身從馬匹身上體驗到的完全不同。

切特身形瘦小卻結實,但他患疾的臀部使得上下馬匹成為一個不小的挑戰。在他18歲之前,他的右膝、右腳和左股骨都相繼出了問題。他爸爸開車帶他去了大瀑布市,在那裡,醫生給他正常的那條腿安上了鋼板,從臀部一直延伸到膝蓋。從那時起,他走路的方式就像是一個總在問自己問題的人。

他的母親有著3/4的夏安族血統,他的父親是個頑固的愛爾蘭人。切特的身形遺傳了他的母親。他的父母對兒子的成長有著不切實際的夢想,卻不知道要如何去實現。他的哥哥三軍了。切特看著自己的哥哥踏上了向東的旅程,穿著制服的身材纖長帥氣,他不禁懷有這樣的疑問,為什麼上帝和命運這麼偏愛他的哥哥?為什麼機會如此不公?

20歲時,切特離家北上。整個冬天,他在勒阿弗爾外的一家農場幫忙餵養奶牛,這家人平常在城裡居住,他們的孩子也已經上學了。當道路不被雪覆蓋的時候,切特就會去最近的鄰居家玩幾局樸克。不過大多數時候,大雪讓他只能獨自一人在家。他有很多食物可以吃,電視的信號也很好。他還有很多女性雜誌,他對這些雜誌的了解遠遠要比他對真正女性的了解要多。21歲的生日,他穿著長睡褲、兩件法蘭絨襯衫和冬天的外套,在爐子上溫著一碗湯。那個冬天,他突然為自己擔心了起來。他覺得如果自己如果再這麼孤身一人下去,總會發生什麼危險。

春天,他在比靈斯找到了一個新工作,辦公室裡提供咖啡,還可以跟友好的其他秘書們聊一聊競技和體育的新聞。他們很喜歡切特,提出想讓他去芝加哥的辦公室工作。他回到自己租的那件房間,拖著僵硬的臀部來回踱步。他想好了,如果他要天天坐辦公室的話,不出三年,他就只能坐輪椅了。於是他辭職,打包了自己的所有東西。他幾乎身無分文,臀部的疼痛也快要將他吞噬。

那個冬天,他在臨近北達科塔州邊界的格倫代夫又找到一份餵養動物的工作。他考慮不再往北走,而是轉而向東,那裡可能不會這麼頻繁地下雪。他住在穀倉裡的一個隔間裡,有電視,有沙發,有爐子也有冰箱。晚上,他能夠聽到馬在馬廄裡的聲響。但他完全誤判了天氣,在這裡,大雪在十月也開始下了起來。靠著母親寄來的包裹和信件,他堅持到了聖誕節。但到了來年1月,他對自己的擔心又湧現了上來。這次的擔心不是毫無來由的。起初是他脊椎上傳來的緊張感,但卻沒有一個具體的痛點。

農場主留給他一輛配有暖爐的卡車。一天傍晚,他暖好車,冒著大雪開向市里。咖啡廳還開著,但他並不餓。加油站閃著溫暖的藍光,但卡車的油箱早已加滿。他在市里沒有認識的樸克玩家,也不知道做些什麼來打發時間。他只好開下主路,繞著市區漫無目的地駕駛,這時他正好路過一所學校。學校的側門亮著燈,人們在停車場停好車,走進教室。他開始減速,把車停到路邊,觀察著那些學生。他不自覺地用手撫摸著裹著溫暖毛套的方向盤,終於下定決心走下車。他立起衣領來抵禦寒風,跟著人群走進了學校。

一間教室亮著燈,他跟隨著的那些學生在明顯太小的書桌前坐好,他們互相打著招呼。牆上擺滿了紙質的建築表示和照片,黑板上凌亂地寫著字母表。這裡的學生大多數都是他父母的年紀,只不過面容明顯更為放鬆,衣著也更像城裡人——薄薄的鞋子和乾淨的外套。他走向教室後排,找到了一個座位。他脫掉厚重的牛仔外套,檢查了一下自己的靴子,確保沒有在教室裡留下污漬的痕跡。

「我們應該找一間高中的教室。」一名男士說道。

一位女士——一個女孩——站在講台上,從公文包里拿出幾張紙。她有著淺色的捲髮,穿著灰色的羊毛裙和藍色毛衣,眼鏡上鑲著金邊。她很瘦,看上去勞累而緊張。大家安靜了下來,等她開口。

「我從來沒教過書。」她說:「我不知道要怎樣開頭,你們願意做個自我介紹嗎?」

灰色頭髮的女人說:「我們彼此都認識。」

另一名女士反對,「不,其實她並不認識我們。」

「你們可以先說說自己對學校法律的了解。」

坐在學生書桌前的這些成年人互相看著對方。「我不認為我們有什麼了解。」有人說道,

「所以我們才來這裡。」

女孩看上去很無助,她遲疑了幾秒,轉身面向黑板,寫下了「成人教育 302」和她的名字「貝絲·特維斯」。在寫「H」和「R」兩個字母時,粉筆在黑板上勾出了咯吱的響聲。學生們退縮了一下,一位年長的女人說:「如果你把粉筆拿直,拇指抵著側邊,就不會發出這種聲音了。」

貝絲·特維斯臉紅了一下,轉移了話題,開始講起州立法律和聯邦法律在公立學校系統的應用。

切特在書桌里找到一根鉛筆,用那位女士所說的拿粉筆的方式拿著鉛筆。他在心裡想,為什麼自己上學的時候沒人說過粉筆是這樣用的。

學生們開始記筆記,他坐在後排認真地聽講。貝絲·特維斯好像是個律師。切特的爸爸總拿律師開玩笑,但他從沒說過有女律師的存在。教室裡來上課的大多都是老師,他們提的問題都是關於學生和家長的權利的,切特從沒思考過這些問題。他從來不知道學生也有自己的權利。他的母親在聖澤維爾的一所教會學校長大,在那裡,印度學生會因為不會說英語而挨揍,甚至是無緣無故的挨揍。他相對更幸運一點。曾經有一個英語老師用字典打過他的頭,還有一個數學老師在他的書桌上敲碎了一把戒尺。但總的來說,他的老師們沒找過他的麻煩。

有一次,貝絲·特維斯看上去要問他一個問題,不過有一個老師舉手回答,他逃過一劫。

九點鐘,課程結束,老師們對特維斯小姐表示了感謝,說她教得不錯。他們互相討論著一會要去哪兒喝點啤酒。切特覺得他應該留下來解釋一下自己的行為,所以他仍然坐在書桌前。坐了太久,他的臀部開始感覺到僵硬。

特維斯小姐收拾好了她的公文包,穿上紅色的羽絨外套,讓她看上去就像一個氣球。「你要留下嗎?」她問。

「不,女士。」 他從書桌後面挪身站了起來。

「你註冊了這門課程嗎?」

「沒有,女士。我只是看到有人進來。」

「你對學校法律感興趣嗎?」

他想了想要怎樣回答。

「在今晚之前,我對此一無所知。」

她看了看手上金色的細長手錶。「附近有可以吃飯的地方嗎?」她問道:「我今晚得開車回米蘇拉。」

這裡是北達科塔州的邊界,沿著洲際公路向西是比林斯、波茲曼,然後是他長大的地方——羅根,再往西才是米蘇拉,那裡幾乎要到達愛德荷州的邊界。「那得開好久的車啊,」他說。

她搖了搖頭,卻不是表達不同意的意味,而是有點驚訝。「我還沒有完成法學院的學業就接了這份工作,」她說:「我想做一份工作,我擔心學生貸款的期限快要到了。我根本不知道格倫代夫在什麼地方。這裡字面上看上去和貝爾德萊德很像,貝爾德萊德離米蘇拉不遠。我一定是把這兩個地方搞混了。沒想到我不僅得到了一份正式的工作,而且他們還要額外讓我來這裡工作。我要花9個半小時才能到這裡。現在我得再開9個半小時的車回去,因為我明天一早還有工作要做。我這一生中沒做過比這更蠢的事情了。」

「我可以帶你去咖啡廳,」他說。

她的表情像是在懷疑該不該害怕他,不過她還是點了點頭。「好吧,」她說。

在停車場裡走的時候,他有些擔心她會注意到他走路的姿勢不太對,但她似乎沒把這放在心上。她坐進了自己的黃色的達桑車,跟著他的卡車開向主路邊的那家咖啡廳。他覺得她自己也能找到這裡,但他想多和她待一會。兩人走進咖啡廳,面對面坐下。她點了咖啡、火雞三明治和布朗尼聖代,並且要求服務員一次上齊。他什麼也不想吃。貝絲·特維斯摘下眼鏡放在桌上,揉了揉眼睛。

「你在這里長大嗎?」她問,「你認識那些老師嗎?」

「不,女士。」

她重新帶好眼鏡。「我只有25歲,」她說:「別叫我女士。」

他沒有說話。她比他大三歲。在燈光的照射下,她的頭髮是蜂蜜的顏色。她沒有帶戒指。

「你剛剛告訴我你為什麼來上課了嗎?」她問。

「我只是看見大家走進去。」

她盯著他,似乎又在考慮他會不會帶來危險。不過餐廳裡很是明亮,他也努力讓自己看上去無害一點。他知道自己不會帶來任何危險的,和別人相處時更是如此,這讓他不覺得自己悲傷和不安。

「我讓自己出醜了嗎?」她問。

「沒有。」

「你會繼續來上課嗎?」

「下次課是什麼時候?」

「週四。」她回答,「每週二和每週四上課,一共九週。哎。」她又用手幪住眼睛。 「我到底在做什麼?」

他試著思考怎樣才能幫助她。他必須回去照顧那些奶牛,開車去米蘇拉接她不太可能實現。米蘇拉太遠了,而且他們還得開車回來。

「我沒有註冊這門課。」他終於說。

她聳了聳肩,「又沒有人會來檢查。」

她的食物送了上來,她先拿起三明治。

「我甚至都不了解學校法律,」她說:「我每次上課前都得自己學習一遍。」她擦了擦下巴上粘的芥末醬。 「你在哪兒工作?」

「在城外的海登牧場餵奶牛。這只是份冬天的工作。」

「你想吃另一半三明治嗎?」

他搖了搖頭。她把盤子推到一邊,嘗了一口已經化掉的聖代。

「如果你可以待久點,我可以帶你去看看。」他說。

「看什麼?」

「牧場,」他回答道:「還有奶牛。」

「我必須得回去,我明早還要工作。」

「好吧。」

她看了看錶,「天啊,已經9點45了。」她很快吃了幾口聖代,喝掉了咖啡,「我得走了。」

他看著達桑車的尾燈逐漸消失在黑暗中,然後自己開車走向了反方向。週四離週二並不遠,而且現在幾乎就要週三了。他突然感覺到一陣餓意,當她坐在對面時,他一直不覺得餓。他真希望自己剛剛接受了那半份三明治,但他實在是太害羞了。

週四晚上,他比其他人到的都早,他坐在自己的卡車裡觀察著。一個老師拿著鑰匙打開了側門。隨著大部份學生走進教室,切特繼續坐在了後排的位置。貝絲·特維斯走進來時臉上帶著倦意,她照舊脫掉外套,從公文包中拿出幾頁紙。她今天穿著一件高領的綠毛衣、牛仔褲和黑色的雪地靴。她走下來分發講義,並對他點點頭。她穿牛仔褲也很好看。講義的頂部寫著:「影響學校法律的重要高級法院決定」。

他坐在教室後面看著舉手回答的人,試圖想像他以前的老師也坐在這裡的情景,但他想像不出來。一個和切特年紀差不多的男士舉手問了問漲薪的問題,但貝絲·特維斯回答說自己不是勞工組織者,讓他去詢問一下工會。教室裡年長的女人們笑了起來,調侃起他。九點鐘課程準時結束,其他人一起去喝啤酒,教室裡依舊只剩下他和貝絲·特維斯。

「我得鎖門了,」她說。

他花了48小時假設他們會一起去吃晚飯,但現在他不知道該如何實現了。他從來沒有約過女生去任何地方。高中時,有女生會同情他,但他從來沒有利用過這一點,可能是因為害羞,也可能是因為自尊心太強了。他在那裡尷尬地站了一會兒。

「你打算去咖啡廳嗎?」他終於問道。

「我可能只能待五分鐘。」

在咖啡廳,她要求服務員上速度最快的餐。服務員給她端上了麵包配湯,打包了咖啡,帳單也一併拿了上來。

服務員走後,她說:「我還不知道你的名字。」

「切特·摩根。」

她點點頭,好像他說出了一個正確答案。「你知道這裡有誰可以教這門課嗎?」

「我不認識什麼人。」

「我能問問你的腿怎麼了嗎?」

他有點驚訝,不過他願意回答她問的任何問題。他告訴了她最簡單的答案:小兒麻痹、騎馬、骨折。

「那你現在還騎馬嗎?」

他說如果不是騎馬,他可能現在就會在輪椅上或是瘋人院裡了。

她點了點頭,彷彿那也是正確的答案,然後看向窗外昏暗的街道。「我很擔心自己讀完法學院,只能找到一份賣鞋的工作,」她說:「抱歉一直提起這個,我腦子裡想的全是回家的那段路。」

那個週末是他有史以來經歷的最難熬的週末。他餵好了奶牛,打掃乾淨了牧場。他把馬匹們的毛髮刷的鋥亮,他感覺馬匹們在好奇他的目的到底是什麼。

幹完活,他回房間坐在沙發上,在頻道間來回切換後關掉了電視。他在思考自己應該如何去獻慇勤,她比他大,是個律師,幾乎住在州的另一邊。他覺得胸腔湧起一陣奇怪的感覺,但這並不是他以前常有的那種不安感。

週二,他沒有開車,而是騎馬去了市區。對一月來說,今晚很暖和,天空也很晴朗,他能感受到拂面的微風。黑暗在平原的四面八方延展開來,只有市里還亮著燈光。他騎馬的時候一直觀察著天上的星星。

他把馬栓在學校的自行車停放架上,這裡離側門比較遠,離老師們的停車場也有一段距離。他從外套口袋裡拿出一大包麥子,馬聞了聞,開始品嚐起來。

「我只有這麼多了,」他說,一邊把空塑膠袋塞回口袋裡。

馬抬起頭來聞了聞城市的陌生味道。

「別讓自己被偷了,」切特說。

他看到半數人都已經來了,也跟著走進教室,每個人都坐回到了上週的位置。他們在聊最近的天氣,想知道大雪會不會很快融化。貝絲·特維斯依然穿著臃腫的羽絨服,拿著她的公文包。見到她,他比自己預想中還要開心。她今天還是穿著牛仔褲,他覺得很好。他有一點點害怕她會再穿那條羊毛裙。她今天看上去有點煩惱,似乎也不是很願意出現在這裡。

下課後,等到其他人離開,他問:「我能帶你去咖啡廳嗎?」

「喔……」她說,眼神從他身上移開。

「不是開卡車去,」他很快說,想到卡車可能更讓女性覺得危險,可能是因為它的空間更封閉。「出來我帶你看,」他說。

他去解下馬,騎了幾圈,意識到自己看上去可能有點傻,不過他很開心能向貝絲·特維斯展示自己可以像正常人一樣騎馬,而貝絲站在那裡,抱著她的公文包。

「天啊,」她說。

「別害怕。」他說:「把你的包給我,然後給我你的手。左腳踩在腳蹬上,另一條腿跨過來。」她笨拙地照做,他伸手把她拉到自己身後。 他把她的公文包掛在鞍橋上,她緊緊地抓著他的外套,兩個人的腿靠在一起。他只能注意到她身體有多溫暖,她的溫度順著他的脊椎蔓延開來。他把馬停在咖啡廳後面,跟著她下了馬,把公文包遞給她,然後拴好了馬。她看著他笑了起來,他才意識到自己從沒見過她笑。她笑得時候眉毛上挑,眼睛睜得更大,而不像一般人笑起來那樣瞇著眼。她看起來很驚訝。

在咖啡廳裡,服務員端上一份漢堡和薯條,放在貝絲·特維斯面前,然後問道:「廚師想知道門口是你們的馬嗎?」

切特給出了肯定的回答。

「他能給它餵點水嗎?」

他說很感謝他願意這樣做。

「卡車壞了嗎?」女服務員問。

他搖搖頭,說他的卡車沒什麼問題,然後服務員離開了。

貝絲·特維斯把橢圓形盤子長的那邊轉向他,然後拿起漢堡。「吃點薯條,」她說:「你怎麼能一直什麼都不吃?」

他想說,只要自己在他身邊,就感受不到餓意。但他有點害怕看到她聽到後的表情,她害羞時常有的那種表情。

「為什麼你害怕賣鞋的工作?」他問。

「你賣過鞋嗎,那簡直是地獄。」

「我的意思是,為什麼是你害怕你不能找到其他工作?」

她盯著漢堡,好像裡面有著答案。她眼睛的顏色和髮色接近,眼睛被淺色的睫毛包裹起來。「我不知道,」她說:「不,其實我知道。因為我媽媽在學校食堂工作,我姐姐在醫院洗衣房工作,賣鞋是我家裡的女孩能找到的最好的工作了。」

「你父親呢?」

「我不了解他。」

「這是個悲傷的故事。」

「不,並不是。」他說。「是個很高興的故事。我是個律師,對嗎?有著一份絕妙的工作,開車到他媽的格倫代夫上班,每隔15分鐘我都要質疑自己是不是瘋了。」 她放下漢堡,用手背摀住眼睛。她的手指油膩膩的,一根手指上還蘸著番茄醬。「已經十點了,」她說:「我明早7點半才能到家。路上有很多鹿,三叉河的河岸還結著黑冰。如果我能順利開過去的話,我還來得及回家洗個澡,然後8點去上班,去做那些沒人願意做的工作。然後明天晚上再學習一點學校法律,週四中午午餐後再開車來這裡,一路眼睛都睜不開。也許是比在醫院洗衣服好一點,但也沒他媽好到哪兒去。」

「我住的地方離三叉河很近,」他說。

「那你知道那裡結冰的情況。」

他點點頭。

她用紙巾蘸水擦了擦手指,然後喝掉了咖啡。「你很好,願意騎馬來,」她說:「你能帶我回去找我的車嗎?」他再一次牽她上馬,這一次她環住了他的腰。

她似乎正好能夠嵌進他的身體裡,就像一塊缺失的拼圖一樣。他慢慢地騎回學校停車場,心裡並不想讓她離開。他把馬停在那輛黃色達桑車旁,扶她下馬時緊緊地握住她的手。她拽下自己騎馬時簇上去的外套,兩人站在那裡看著對方。

「謝謝你,」她說。

他點點頭。他想要吻她,但完全不知道該如何去做。他真希望自己練習過,比如和之前的高中女同學,或是辦公室裡友好的秘書,讓他在此刻能夠有更充分地準備。

她準備說些什麼,但在緊張中他打斷了她。「週四見,」他說。

她遲疑了一下,然後點了點頭。他把這當做一個鼓勵的信號。他又牽起她的手,在上面吻了一下,因為他真的很想這樣做。她的手柔軟又寒冷。然後他側身親了她的臉頰,因為這也是他想做的。她一動不動,而當他正打算給他一個真正的吻時,她好像才回過神來,後退了一步,把手從他手裡抽了出來。「我得走了,」她說,然後打開了車門。

他牽著馬目送她駛離停車場,然後狠狠地踢了一腳地上的積雪。馬迴避了一下。他想要跳上跳下,出於混雜著幸福、焦慮和痛苦的複雜情緒。他把她嚇跑了。他不該親她的。他應該再親她一下的。他不應該打斷她說話的。

週四晚上他開了車,不再玩滑稽的牛仔把戲,他這次的任務很嚴肅:他會認真地回答她所有的問題,比如他為什麼不吃東西。他也不會再打斷她說話。這次他沒有等別人來,徑直進了教室。可是一個穿著灰色西裝的男人走了進來,站在了講台後。

「特維斯小姐,」他說:「無法承受從米蘇拉開車過來耗費的時間和精力,所以接下來的課由我來上。我在這裡執業。有人可能已經知道,我最近離婚了,所以我比較有空。這也是為什麼我會來這裡。」

講台上的男人還在說話,切特已經站了起來,走向門外。他站在外面,呼吸著寒冷的空氣。他盯著城市裡閃爍的燈光,直到使勁眨眼讓眼前變得清晰,然後爬上了自己的卡車。

他知道貝絲·特維斯住在米蘇拉,離這裡有600英里,在山的另一邊。他不知道她在那兒工作,也不知道黃頁里有沒有她的電話。他不知道是他把她嚇跑了,還是一起騎馬這件事把她嚇跑了。他不知道自己的卡車是不是能一路開到米蘇拉去,也不知道牧場主發現他離開後會有什麼反應。

但他依然把車開向了出城的方向,他曾目送那輛黃色的達桑車三次駛離這裡。平直的道路在卡車車輪下翻滾,大雪覆蓋的道路延展向黑暗而寂靜的空間。他在米爾斯市外停了一陣,在比林斯外也停了一會,下車在周圍走一走來緩解他僵硬的雙腿,直到他能繼續駕駛。在大蒂姆伯附近,平原更迭成了山脈,星空下可以看到高聳的黑色輪廓。他在波茲曼給車加了油,喝了一杯咖啡,沿著空曠的道路開過了三叉河和羅根。在他右手邊黑暗中的某間房子裡,他的父母正在安詳地睡覺。

當他到達米蘇拉時,天色依然很暗。他在一家加油站停了下來,在電話簿中尋找「特維斯」的名字。電話簿上有一個「特維斯B」的名字和電話,但沒有地址。他記下了號碼,但卻沒有打過去。他問了問收銀員市裡的律所在那裡,收銀員聳聳肩回答道:「也許在市中心吧。」

「那是哪兒?」

收銀員盯著他。「就是市中心,」他說,指向左手邊。

切特開向市中心,商店、舊磚房和一條單向道沐浴在黎明的光線中。這裡距離山脈如此之近,讓他覺得有點幽閉恐懼。當他終於看到一個寫著「律師事務所」的標識時,他走進去問剛剛來開門的秘書,是否認識貝絲·特維斯這位律師。秘書看了看他扭曲的腿、他的靴子和他的外套,然後搖了搖頭。

第二家事務所的律所更友善一些。

她給法學院打了電話,詢問貝絲·特維斯的工作地點,然後用手摀住話筒說:「她在格倫代夫教課。」

「她還有一份工作,在市里。」

秘書在電話裡解釋了這一情況,在紙上寫下些東西然後遞給他。

「在老火車站那邊,」她說,用鉛筆指了指窗戶的方向。

他在8點半到達了紙上寫的地址,貝絲·特維斯也正好開進停車場。他下了車,依舊感到不安。她正在公文包里翻找著什麼,沒有馬上看到他。然後她抬起了頭。她看了看她身後的卡車,然後又看向他。

「我開車過來了,」他說。

「我還以為我來錯地方了,」她說:「你來這裡做什麼?」

「我來看你。」

她緩緩地點了點頭。他盡全力地站直身體,她生活的世界和他完全不同。坐飛機飛去法國或夏威夷所需的時間都比開車來這裡要短。她圍繞著律師、市中心和山脈而生活。他的生活里是早晨會餓的馬匹、在大雪中等待的奶牛,而他需要開10個小時的車才能回去餵它們。

「很抱歉你不再教課了,」他說:「我很期待上課的那些夜晚。」

「不是因為……」她說:「我週二就打算告訴你的,我那時已經申請換老師了,因為開車太耗費時間。他們昨天找到了代課老師。」

「好吧,」他說:「這段路程確實很痛苦。」

「對吧?」

一位穿著黑西裝的男人從銀色的車上下來,看了看他們,打量著切特。貝絲·特維斯揮了揮手,衝他微笑。他點了點頭,又看了一眼切特,然後走進事務所。切特突然希望她是因為自己才辭職的,希望他能對她的生活能有些微的影響。她把頭髮挽向耳後,他很想走向前去摸摸她的手。但他只能把手伸進牛仔褲兜里。「我沒有任何惡意,」他說。

「好。」

「我得回去餵牛了,」他說,

「我只是覺得如果我不開車過來,我就再也見不到你了,而我不希望這樣。僅僅如此。」

她點點頭。

他站在那兒等待,期待她說點什麼,他很想再聽聽她的聲音。他仍然想觸摸她,她的胳膊,或者僅僅是她的手腕。她仍然站在遠處,等待他離開。

最後他只好爬進卡車,發動了引擎。她仍然站在那裡,看著他駛離停車場,他開上公路,離開了市區。在起初的半小時裡,他緊緊地握著方向盤,關節發白,眼睛緊緊盯著被卡車車輪吞噬的路面。他太累了,根本沒有力氣生氣。他開始睜不開眼,差點開出路外。他在布特市買了一杯咖啡,站在卡車邊喝完了它。他希望自己剛剛沒有馬上在停車場看到她,他希望自己能有一分鐘來做好準備。他捏碎咖啡紙杯,丟到一旁。

路過羅根時,他想要停一會,但他知道父母會對他說什麼。

他母親會擔心他的健康,她病怏怏的兒子冒著生命的危險開了整夜的車。「你甚至不了解那個白人女孩,」她會說。

他爸爸會說:「天啊,切特,那些馬匹整天都沒有水喝嗎?」

他回到海登牧場,給馬匹們餵了食物和水,它們看上去沒事。馬匹毫無怨言地馱起乾草,他想起了自己14歲時養的那匹兩歲的小馬,它總是在他身上到處亂踢。他胃裡現在的疼痛和當初被馬踢的痛感如出一轍。但貝絲·特維斯沒對他做什麼不公平的事情,他不知道自己在期待什麼。就算她讓他留下,他也還是得趕回來。

是兩人對話中蘊含的結束感,以及那位黑西裝男士看向她時保護的眼神,讓他覺得渾身酸痛,傷痕纍纍。

他走出穀倉,月亮剛剛升起,田地裡幪上一層陰沉的藍色。他的臀部僵硬而酸痛不已。他在想,自己對貝絲·特維斯的認真是否能夠在她心裡埋下一顆種子。

她不會回來了,很難想像她出於任何原因再開車回來。但她知道他住在哪裡。她是個律師,只要她想,她就可以找到他。但她不會的。

這讓他感到痛苦。他想要和女生有所發展,現在他有了這些經驗,他卻更希望這只是一場演練。天氣越來越冷,他得馬上回到穀倉里去。他從口袋裡拿出那張寫著她電話號碼的紙條,在月光下仔細看著,直到他把這個號碼爛熟於心。之後,他做了他該做的,他把紙條團成一團,扔向了遠方。

譯:Xenia(勿轉載)

評論