2016-09-09 09:03:36

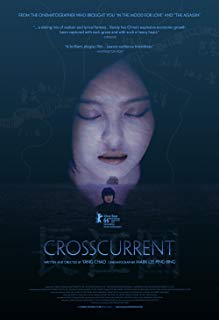

若即若離的反向平行時空愛情,刻進了長江兩岸的磅礴畫卷

************這篇影評可能有雷************

以下內容有劇透。

1.女主的敘事結構是倒序

上海——江陰——南京——銅陵——彭澤——鄂州——三峽——巴東——巫山——豐都——涪陵——長江源頭

安陸正常的時間邏輯應該是在長江源頭安葬了自己的母親,然後沿長江而下,一路上苦行式的自我追問和修行,基於某種機緣出現在男主的視野中,產生了某種相互吸引,這種吸引越來越深,仔細回想一下,男主在涪主的歇斯底裡的呼喊,在巫山兩岸峽澗到處的尋覓的眼神,在三峽(巴東?)凝視碼頭的張望,在鄂州留下詩集的約定,在彭澤破敗村落裡的炊煙,在南京河堤兩岸的行走,在江陰突然猛烈的做愛,然後在上海靜默後的悵然,如果按照影片的敘事結構來講,這一切都應該是倒序的,這些都可以從導演故意打破敘事結構的片段中都可以得到印證。比如女主在巴東(或者巫山)修行,眼鏡男給尼姑送被子,尼姑說女主馬上就下課了;在南京還是哪個城市問僧人罪與信仰的問題,比如說女主後來在彭澤(或者銅陵)說為了男主放棄了修行,後來眼鏡男還在彭澤發現男女主的關係後割腕等等。

把整個時空關係重新梳理後你會發現,諸多類似細節會依依浮現,使得整個敘事結構脈絡浮現出來,在這一點上有 《班傑明·巴頓奇事》 的影子,《本》是直接了當的把男主逆生長與女主之間愛情故事的結構給觀眾全盤托出,在一個更大時間跨度範圍內敘述了一個奇幻的愛情故事,《長江圖》則是在刻意打碎這種倒序的敘事結構,深刻掩埋在影片裡讓觀眾去發現,如果不是影片簡介里說女主愈發年輕,我想要發現這一倒序結構還是有些難度的。

2.三條線

一是上面說到的女主安葬母親沿江而下修行遇到男主的愛情線(上文已有說明,不再贅述)

二是男主喪父逆流而上追尋父親足記、尋求陰陽兩隔的斧子隔閡的慰藉內心贖罪線。

開篇旁白講了一個江邊的習俗,說是住在江邊的人,父親去世後兒子要去江里抓一條黑魚,放進香爐里,不餵食任其自生自滅,等到魚死,父親的靈魂就會得到安息。於是男主就習俗照辦,並一直把魚帶在船上,從後面船工武勝對男主的不滿中可以看出,男主在父親去世前可能是某種玩世不恭的紈絝子弟,與父親間一直存在著某種隔閡,然後隨著父親的去世,男主作為兒子覺得對父親理解太少,心有虧欠,於是想追尋父親的足跡,沿江而上,走父親走過的路,只為找尋一絲絲對父親的誤解或者虧欠,來找尋內心的自我寬恕和諒解。

三是關於送貨的線,個人理解江陰上的貨應該是白鰭豚、中華鱘之類的長江珍惜動物。

關於這個貨物,在江陰上貨的時候可以看到男主高淳是毫不關心的,船工武勝明知走私國家珍惜動物違法,但仍然鋌而走險、瞞蔽老闆做著違法勾當,關心的只是那20%的黑錢,諷刺的是最後缺絞身船底、死於非命,最後葬身魚腹。船老頭渾渾度日,到了巴東(豐都?)發現不法生意,兩心發現放了白鰭豚,跑路了。這些都在多處蒙太奇的鏡頭裡閃現白鰭豚的畫面中得到印證,還有一處在男主被黑心老闆派來的尋仇刺傷後閃現的女主從水裡化身為魚的鏡頭裡展開進一步的解讀,白鰭豚被譽為長江之子,女主在長江源頭葬母,聯繫到長江作為中華文明的母親河,不僅是男女愛情的見證,似乎也在印證著某種古老的傳說。

三條線最後都通過長江這一氣勢恢弘的時空畫卷中,男主的線是順序、女主的線是倒序,兩條反向平行的時空在詩集裡出現的每一個城市出現交集,交匯又分開,分開又尋找,這種若即若離的感覺,似乎 也在講述著一種註定,就是在歷史的長河裡,總會有人與你相遇,總會有愛情發生。

3.與《三峽好人》

貨船駛過三峽大壩,駛進高峽出平湖的三峽水庫,有個鏡頭讓我想起了《三峽好人》裡的奉節縣城,影片中再現了夔門大橋的景觀,在老版的10元人民幣背面,這也難免讓人把《長江圖》與《三峽好人》,共同點都是二者都是流露出強烈個人氣質的作者電影,《三峽好人》斬獲的是2006年威尼斯金獅獎最佳影片,《長江圖》獲得的則是2015年金雄將提名,並獲得傑出藝術成就的銀熊獎,二者都排除了特定歷史時期與環境背景下的長江,前者側重歷史事件下人文視角出發的社會關懷,在空間上集截取了三峽這一切麵,後者側重愛情這一人類永恆的主題,描繪的是一個宏大的連續的磅礴的畫布背景。

4.李屏賓

本片是攝影,也是侯孝賢的御用攝影,《刺客聶隱娘》的攝影,《長江圖》堅持用膠片攝影機拍攝,在長江濃厚的水汽環境下排除了整個氣勢的恢弘、兩岸城市、鄉村、山川、峽澗的景色是在是太美了

左衛攝影師李屏賓,右為導演楊超

5.辛芷蕾

安陸看著高淳離開

女主有點像郝蕾,雙馬尾,對愛情的執著和倔強,像極了《頤和園》裡的郝蕾;

以上為個人解讀,歡迎指正。