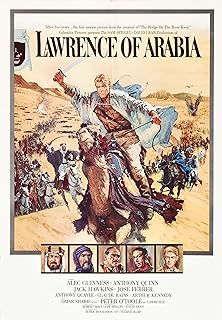

阿拉伯的劳伦斯/沙漠枭雄(港)/阿拉伯的罗伦斯(台)

![]() 8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

8.3 / 315,980人

216分鐘 | UK:228分鐘 (director's cut) | UK:187分鐘 (1970 re-release) | UK:210分鐘 (original version) | UK:2

編劇: T.E. Lawrence 羅伯‧波特

演員: 彼得奧圖 亞歷堅尼斯 安東尼昆

2016-09-14 03:27:50

阿拉伯的無冕之王

************這篇影評可能有雷************

大衛·里恩以20世紀英國著名軍人作家托馬斯·愛德華·勞倫斯的一生為原型,以他的回憶錄《七根智慧之柱》為藍本,採用「整體真實、細節虛構」的手法,在最大程度上還原了勞倫斯親歷阿拉伯戰爭的那段歷史。

1、嗜書如命的勞倫斯

1888年,勞倫斯出生於北威爾斯一個特殊的家庭,他的男爵父親與身為家庭教師的母親私奔,由於身份的懸殊,成為了當時的社會裡一樁不被認可的婚姻,不能隨父姓,因而他的身世是被貼上了恥辱的「私生子」標籤。★在影片中,當他向阿里提起自己的身世時,阿里給了他阿拉伯人的身份,使他在沙漠民族之中找到了自我的身份認同感。

因為身世等緣故造成了勞倫斯從小便帶有成人般的嚴肅。青年勞倫斯考入牛津大學耶穌學院攻讀歷史,成為一個名副其實的書迷。父親為了滿足他讀書的嗜好,專門在花園盡頭搭建了一間書屋。他時常在書屋裡連續閱讀18個小時,一天讀完6本書。這使他擁有了廣博的知識。同時他又是一個重視實踐、勇於行動的人。他對考古十分感興趣,從事各類考古活動。

1914年,勞倫斯離開了卡其米什的考古隊伍,投身英國軍方,被派往開羅的情報部。★影片中勞倫斯剛到軍中報導時,其中有一場戲是他用手指捏熄火柴而面不改色,他說秘訣就是「不要在乎會痛」,從細節之中就可以看出勞倫斯隱忍和堅韌的性格,為之後成功穿越尼法德沙漠等敘事留下性格伏筆。

2、阿拉伯的無冕之王

1914年,一戰爆發,同年10月,奧斯曼土耳其作為德國的盟友宣佈參戰。土耳其參戰後,中東戰線出現了對英國不利的形式。在這種情勢下,英國開始策動阿拉伯人對土耳其進行起義。英國提供現金和武器,允諾在戰爭結束之後成立一個以大馬士革為首都的阿拉伯國家。阿拉伯大起義就在這樣的背景下爆發了。

1916年10月,勞倫斯作為英方的聯絡官,騎駱駝前往漢志了解那裡的起義。★影片中,勞倫斯在前往的路途中與貝都因人阿里首次相遇,阿里一槍打死了勞倫斯的嚮導,只是因為嚮導在貝都因人的井裡喝水。此刻的他對阿里充滿了憤怒。

但是當勞倫斯來到貝都因地區,看到在歐洲國家資助下佔領阿拉伯的土耳其人,正在用飛機大炮對付駝背上手拿長刀的阿拉伯人時,一腔正義感和英雄主義情懷油然而生。因此,他冒死向費薩爾王子提出由他帶領五十人,穿越「死亡之地」尼法德沙漠,從陸路進攻亞喀巴。途中他毅然折返並成功救下一名夥伴,得到了貝都因人的認可,在攻克亞喀巴之後,成為了阿拉伯英雄。

勞倫斯在回憶錄中寫道:「在攻克亞喀巴之後,我不再是一個旁觀者,而是成為起義的領導者之一。」

在這一高潮時刻,導演配以兩幅動人的畫面,進一步深度刻畫了勞倫斯鐵面無私又俠骨柔腸的人物形象。

★一是穿越尼法德沙漠之後,阿里燒掉了勞倫斯的英軍制服,為他披上一襲潔白的阿拉伯長袍,戴上象徵英雄的圓形頭巾,勞倫斯的動情時刻。導演在這裡展現了兩種異質文化的親密融合和人性光輝。

★二是勞倫斯親自槍決了肇事者,調停了哈里斯和哈維塔特部落的仇殺。這件事讓沒有殺過人的勞倫斯痛心,滿懷內疚。他在回憶錄中寫道:「如果兇手讓死者的異族人自行處置,就會引起一連串仇殺。」戰爭結束後,勞倫斯獨自騎著駱駝佇立在海邊,洶湧的海浪暗示他內心的不平靜。

3、迪拉受辱和獨立遭挫

在一次偵查任務中,勞倫斯在大馬士革的南面迪拉被土耳其人抓住,痛遭鞭笞,被輪流雞姦。★影片中,勞倫斯在受到侮辱後被丟在門口,他的整個人埋進骯髒的泥水之中,痛苦萬分。在回憶錄中,勞倫斯寫道:「我完整的人格被無可救藥的損壞了。」

1918年,他還是憑著超人的意志力和責任心挺進了大馬士革,可是勝利並沒有給勞倫斯的阿拉伯朋友帶來期望中的自由,而是「僅獲得了大馬士革解放以後短短幾十天的勝利,隨之而來的是長年累月的失望。」英法兩國早就在1916年秘密簽訂的「賽克斯—皮克協定」里,把阿拉伯半島瓜分掉了。敘利亞、巴勒斯坦和美索不達米亞(伊拉克)淪為英法兩國的「委任統治地」。是名稱以外事實上的殖民地。這一結果使勞倫斯陷入到深重的惶感與自責之中。

他曾經向阿拉伯人承諾的戰後的自由與獨立,在現實中就是一場幻滅,他把自己看成騙子,所有的光榮都視為恥辱,隨之而來的榮譽和晉陞只能加強他的內疚和憎惡。

★影片的最後,勞倫斯帶著愧疚和懊惱,垂頭喪氣的離開了阿拉伯,而現實的他還有更傳奇的戰後經歷。

4、戰後褪去浮華與隱姓埋名

1918年,勞倫斯回到英國,一位名叫洛厄爾·托馬斯的美國記者先前的一系列報導使勞倫斯成為了英國的家喻戶曉得英雄人物。但他並不想接受這令他感到羞恥的榮耀。

1919年,戰爭結束,中國雖然是戰勝國,卻要割讓青島,巴黎和會上為中國慷慨陳詞的是美國哥倫比亞大學的法學博士顧維鈞。而阿拉伯的代言人是個英國人,就是托馬斯·埃德伍德·勞倫斯。

1922年8月,他使用約翰·休姆·羅斯的化名參加皇家空軍,從飛行員這一最低職位開始做起。後來被發現,又重新換了T·E·肖這個名字。1925年又化名為托馬斯·愛德華·肖,加入英國陸軍,並在此期間完成了有關阿拉伯戰爭的回憶錄《七根智慧之柱》。

1935年2月,46歲的勞倫斯不得不退休,隱居到多賽特都的鄉間農莊「雲霧山」。在5月13日上午,他騎著摩托車去郵局發電報,回來的路上以時速40公裡的行駛速度,下坡時突然發現對面有兩個男孩,急忙轉向因此受了重傷,不治身亡。這也是影片一開頭導演就給我們呈現的敘事畫面。

★影片之初,從緩慢的倒汽油,擦車,到車速由慢變快,中間還出現了路旁修路危險的警告牌預示著危險的發生,畫面剪輯變快並穿插主觀鏡頭,使得勞倫斯的死令觀眾猝不及防。但是在了解了勞倫斯的一生這樣較為宏觀的視角之下,他的突然死去卻荒誕得令人唏噓,極快的車速產生的感受,對於勞倫斯來說,也許就像是在沙漠之中騎著駱駝奔走一樣,是一種解脫。

影片的攝影、剪輯有許多可分析之處。敘事上影片分為上下兩個部份,第一部份通過「沙漠起義」描寫非凡的勞倫斯如何登上英雄寶座,第二部份則通過迪拉受辱和敘利亞受挫描寫他從「神」的高度一落千丈、仕途失意、退役回國的悲慘結局。這裡主要是結合影片的敘事背景和真實的勞倫斯的一生來對影片進行擴充理解,其他部份便不多作額外分析。

ps:為了方便觀看,★標記為影片內容,無標記處為史實。