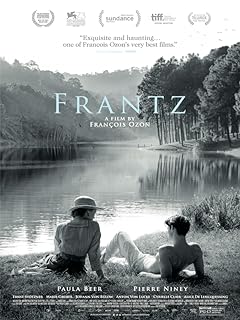

電影訊息

電影評論更多影評

2016-09-17 22:59:42

差點誤以為這是部gay片

(原載威尼斯電影節期間的騰訊娛樂報導)

弗朗索瓦.歐容新片《弗蘭茨》,是一個由連串善意謊言編製而成的百年前浪漫故事。戲中人物通過不斷的說話和圓謊,試圖尋求諒解、完成救贖,甚至不自覺的讓敵對國家和民族實現和睦共處。

「我是你們兒子在巴黎最要好的朋友,我們一起逛羅浮宮,他非常喜歡馬奈,尤其是一副白衣人臥倒在床上的畫作。」一戰剛剛結束,法國人阿德里安來到德國小鎮,勉強化解了當地老人的民族敵意後,編造著他們那位戰死沙場的兒子弗蘭茨的巴黎往事。

在歐容以黑白現實和彩色謊言構造的影像世界裡,阿德里安和弗蘭茨一起來到羅浮宮,直奔主題的走向馬奈畫作。主觀鏡頭先是指向畫家最有名的大幅作品《草地午餐》,繼而下搖,定格於《自殺》的特寫。這是愛德華.馬奈於1877到1881年之間創作的少見印象派作品。一個似乎才剛剛完結自己生命的男人,仍然手中持槍,半躺在床,畫面中還有少量的幾件傢俱。馬奈直接略過這一場自殺正在發生的場景,直接跳轉到事情發生後的無敘事內容畫面,也無說教之意。說它少見,是因為在歷史畫類別中,死亡與自殺通常與犧牲、理想主義或英雄主義相關聯。

突然來訪的法國人,為什麼要在謊言故事中加入這幅畫作呢?歐容拋出一個謎面。

「沉迷於真相和透明度的那段時間,我非常想拍攝一部關於謊言的作品。作為候麥的學生和粉絲,我發現在電影形成自身敘事時,謊言總被漂亮的摺疊起來。有一位朋友告訴我Maurice Rostand有一部關於謊言的話劇,故事發生在一戰後,我就開始深入研究,卻悲哀發現這個劇早在1931年就被劉別謙改編成電影,《我殺的那位》(Broken Lullaby)。我當時的第一反應是,別挑戰自己了,我怎麼可能超越劉別謙?」在歐容謙虛的表達創作初衷時,他也意識到劉別謙的作品完全跟隨了戲劇,採用了年輕法國人阿德里安的視角,《我殺的那位》,也意指一開始就知道一切秘密。「而我決定採用德國女人、那個犧牲戰士的未婚妻安娜的視角,這就和觀眾一樣,一開始並不知道法國人為何要出現於德國小鎮,為何要在安娜未婚夫墓碑前啜泣」。

阿德里安的德國旅程,像是一趟自找苦吃的冒險。戰爭雖然結束,失去了大量年輕人的父母們,肯定對不久前還是敵人的法國人充滿恨意。他以俊朗的外表、禮貌的舉止和動情的講述,讓弗蘭茨未婚妻及父母拋下對國恨家仇的芥蒂。不過,要背負著敵國身份,獲得更廣層面的小鎮居民諒解,就不容易了,甚至會讓將其請為座上賓的弗蘭茨老爸成為某種意義上的「叛徒」。在酒館中,老頭子面對疏遠開自己的老友們,激昂陳詞:「是誰把孩子們送上戰場的?不就是我們,他們的父親們。當我們獲得勝利,打死法國人的孩子時,我們在這裡喝啤酒慶祝;當法國人獲勝,打死我們的孩子時,他們在那邊喝葡萄酒慶祝。我們都在愚蠢的慶祝孩子們的死亡。」

有著這麼一段漂亮的「演講」,還有什麼仇什麼恨不該放下嗎?那場該死的戰爭過去了,生活理應重新美好起來,歐洲理應重新漂亮起來。它應該有詩歌,「我和弗蘭茨在書店認識的,他正在找魏爾倫的詩集,而我在讀著里爾克」,安娜回憶著愛情的開始,無論是法國象徵派還是德國浪漫主義,都滋養起世紀之交的一批擁有美麗心靈的年輕人;它應該有音樂,自稱為巴黎管絃樂團小提琴手的阿德里安,抄起弗蘭茨的小提琴,在安娜家里拉起柴可夫斯基名曲《如歌的行板》;它還應該有美術,有馬奈愜意的《草地野餐》和晦澀的《自殺》。

阿德里安關於巴黎友誼的美好謊言就快撐不住了,照著導演歐容擅長的同性題材以及賣腐年代的過度想像,觀眾或許會認為法國人將揭示出一段禁忌之戀。情節卻朝著與《自殺》畫作相關的隱喻走去。阿德里安根本不認識弗朗茨,他們第一次也是唯一一次見面,是在緊張到能將空氣引爆的戰壕里……

被告知真相的安娜,清楚這樣的反轉是不可能獲得諒解的。於是她擔任起一個連接兩面的說謊者,對失望回到法國的阿德里安,謊言是「弗朗茨父母不會原諒你,你可以把信寫給我,我讀給他們聽」;對德國小鎮的老兩口,謊言成了「阿德里安的媽媽重病了,他必須回去,樂團巡演任務也來了,他非常想念你們,一有時間一定回來看望」。

活在甜蜜謊言裡的弗朗茨父母。當然不願安娜就此守寡,甚至鼓勵她去巴黎,找到失聯的阿德里安,並與兒子的「這位好朋友」相愛結婚。從這裡開始,除去寄回德國的信件,歐容鏡頭裡的安娜時間,再不需要彩色的謊言。精雕細琢的古典黑白框架里,安娜出發了,到巴黎管絃樂團聽著柯薩科夫的《一千零一夜》,去羅浮宮細品馬奈的《自殺》,然後等待著甜蜜謊言背後的阿德里安…… 舉報

評論