2016-10-05 07:02:46

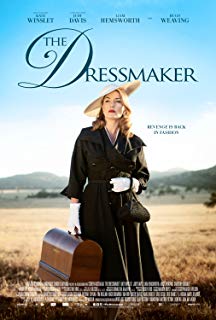

殘酷人性物語其實並沒有那麼乖張暴戾

************這篇影評可能有雷************

「The sense of being well-dressed gives a feeling of inward tranquillity

which religion is powerless to bestow.」

小說原作者在英文版序言中放了這樣一句話。衣著光鮮卻無法掩飾內心濁穢,這或許才是作者將故事架設在dressmaker這一職業之上的原因。

小鎮往往是個獨特的意象,有限的方圓里卻能將人性無限放大,各有各的私慾和隱秘——貪婪、好色、自私的鎮長,衛道士一般的女教師,醜陋的雜貨店老闆女兒,墨守陳規的藥劑師……當我們的女主人公懷揣著塵封的往事回來的時候,她已經預料到了自己的詛咒只是來自一幫素人,因為鏡頭裡她的目光一一掃過了所有人的房門。

看得出這是一個老生常談的復仇故事,本以為接續應該是大快人心的復仇計劃,結果故事卻進入了另一個軌道,荒誕、詭譎卻又在常理之中。沒有歇斯底裡的撕逼大戰,更沒有手刃仇人的衝動魔鬼,一切都很平靜。

回歸的TILLY希望引起大家注意,她動用了女性慣用的資本,漂亮衣服外加搔首弄姿,在巴黎、米蘭闖蕩的她深諳女性的優勢,身段、姿態、服裝、禮儀……雖然命途多舛,但我們的復仇女神彷彿是理性與優雅的化身,她在道德約束的框架內行事,頗有以德報怨的意味。她不動聲色的打響了她所謂復仇計劃的第一槍,用自己的所長與周圍環境結盟,其貌不揚的雜貨店老闆女兒理所應當的成為了她第一個目標。

按照常規,接下來本應「親者痛仇者快」的戲碼瞬間轉角,變成了一出笑料百出的輕喜劇。作者有意將醜陋的嘴臉貼上了蠢萌的標籤,彷彿是一劑保護色,某種程度上令人忘卻了他們身上的劣根性,也將人性的衝突瞬間化整為零。

服裝在這裡開始成為某種象徵,它代表了一種先進文明,但對於小鎮舊事物的撻伐與鞭笞卻只能停留在表面的光鮮亮麗。所以身為dressmaker,TILLY能做的並不多,她有著高超的縫紉技巧與敏銳的時尚觸覺,她用這些技能一步步去接近真相,在給小鎮居民改頭換面的同時,也撕扯下他們骯髒虛偽的面具。

這是故事給我們的驚喜,沒有任何驚心動魄,平靜的也能讓你看到陰暗的人性,嘴角甚至還浮現出一絲笑意。而這才是真實的可怕之處,原來邪惡這麼容易接近。

如果用一條線代表故事的情緒走向,那麼它一直都是平穩向上時有波折的,沒有悲傷沒有怨恁更沒有憤怒,僅僅只是心生荒謬。直到TILLY的愛人TEDDY意外死亡的那一幕發生時,這種節奏才被打破。依然是平靜,套用最平常的一句話就是「就這麼死了」,對,就這麼死了。此時此刻,影片才終於生發出一聲悲鳴,令人想起TILLY孩提時代被無端送走時的哀鳴「I LOVE YOU」,都是失去孩子,不同的是成人與孩童的對比,最強烈的情感表達也莫過於此了。

影片的尾聲我們的女主終於來了一次華麗的逆襲,她在MAD MOTHER的指引下開始了清算。當然失去母親的創痛也被戲劇性的一帶而過,她的悲傷也只能自行依靠腦補了。她用一把火告別過往燃盡人情的涼薄,最後的場景中,她坐在火車上說了這樣一句耐人尋味的話:You never met the rubbish.

雖然沒有大快人心但還是應了那句惡有惡報的老話,原來殘酷人性也並非都是那樣乖張暴戾惹人生恨,而那醜惡的嘴臉其實包藏在每個人的內心之中。

最後說一句題外話,MOLLY和TILLY為什麼會遭到小鎮人民異樣的眼光?無非是傳統的未婚先孕找不到孩子的生父因而遭受白眼和非議。傳統社會價值觀拿這個蓋棺論定的判斷孰是孰非,電影也借這一事實抨擊了所謂的男權社會,套用中國女性學者荒林的一句話,我不是女權主義者,我只是個溫和的女性主義者。電影裡有濃厚的女性關懷,最後向女導演致敬,也像演活了神邪母女的KATE和JUDY致敬,特別喜歡她們的性格,有張力不做作愛憎分明,希望每一個女生都能大膽活。

- END -