電影訊息

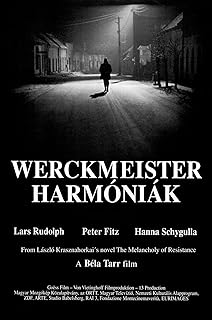

鯨魚馬戲團--Werckmeister harmoniak

編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

鲸鱼马戏团/残缺的和声/和睦相处

導演: 貝拉塔爾 Agnes Hranitzky編劇: Laszlo Krasznahorkai

演員: Lars Rudolph Peter Fitzpatrick 漢娜席古拉 Janos Derzsi

電影評論更多影評

2016-10-05 18:54:58

害怕的人是什麼都不知道的

上週在書店的電影沙龍,主題是文學與電影的對話,我們選擇的幾部影片中,有一部是貝拉·塔爾的《鯨魚馬戲團》。五年前第一次看這部電影時,我受到極大的震動,這震動最初來自於電影空前絕後的長鏡頭和匪夷所思的複雜調度,以及極強的、憂鬱的詩意。

之後斷續地又看過幾遍,其中幾個喜歡的鏡頭,也反覆看了很多次。但由於電影明顯的、對於匈牙利或東歐歷史的隱喻意味,而網上關於電影的背景資料又很少,所以,一直覺得自己並沒有看懂這部電影。

這次活動的另一個主持人史靖瀾讀過電影原著小說《反抗的憂鬱》(作者:拉斯洛·卡撒茲納霍凱,2015年布克國際文學獎獲得者),我想趁此機會,結合小說的內容,也許能更清晰地理解《鯨魚馬戲團》。

但實際上,關於小說的介紹,主持人並沒有說多少,只是大略闡述了對於《反抗的憂鬱》這部小說根由於匈牙利人的數次失敗的反抗歷史而滋生的民族性的憂鬱性格。憂鬱於:總是誕生著對生活的希望,而總是在反抗現狀的行動中失敗,這種失敗,成為一種悲觀的、習慣性的對生活的無奈和擔憂。

這是符合貝拉·塔爾電影的整體風格的。我看過的《詛咒》、《都靈之馬》和短片《曠野旅程》,以及沒有看完的《撒旦探戈》,都籠罩在這一致的憂鬱氛圍之下。

而琢磨之後,我要收回前面「沒有看懂」的說法。受到這部電影的強烈吸引,實際上便是看懂了貝拉·塔爾的意思。在貝拉·塔爾的觀念里,歷史、政治並非他所要表達的核心,他認為「政治是骯髒的」,並且否定其作品即寓言的觀點。

貝拉·塔爾的表達核心,是人的基本狀態:普遍的憂鬱性。在《鯨魚馬戲團》裡,這個普遍性,尤指因反抗的無望而產生的憂鬱。

電影中的音樂家埃斯特爾有一段錄製自己演講的情節,所闡述的,是他對十二平均律之不和諧性的批評,他的演講試圖讓人們回到亞里士多德時代的音樂,刨去樂器在十二平均律規則下的受制和不自由,回歸人對音樂魅力的天然感知和無拘束的表達狀態。但是可想而知,這種反抗音律規則的行為終將失敗,在影片結尾處,他對在瘋人院病床上失神的詹諾斯說,他把鋼琴調回了十二平均律,這樣,就可以彈奏任何曲子了。

埃斯特爾對於前妻的反抗也是失敗的,他想保持歸隱、不參與政治,但迫於埃斯特爾夫人將回到他生活中的脅迫,他最終妥協,走上街頭,為她的肅清運動募集資金。

主角詹諾斯無力的反抗更加層層不絕。

影片開頭,在即將打烊的酒館裡,詹諾斯使用幾個醉漢來演繹天體運行的規律,並在日蝕的比喻中,描述黑暗之中人所感到的絕望和害怕,以及對日蝕結束、黑暗褪去,萬物和生活重回正軌的信心。這個複雜、迷人的長鏡頭情節,將詹諾斯的純真展現無遺。

在詹諾斯天真的憧憬中,鯨魚的巨大屍體代表上帝的神聖力量,生活拮據,他仍然願意購買門票去參觀神蹟。第一參觀鯨魚結束時,廣場上的路人和詹諾斯交談,對方關注的是和鯨魚同來的王子,而詹諾斯仍然關注和讚嘆鯨魚,當第二次進入裝載鯨魚的車廂,偶然發現王子煽動暴力的真相時,他驚恐地逃跑了。

詹諾斯看到的不是真相,因為他只是一個天真的孩子(鎮上男人,他都稱之為叔叔,音樂家叔叔、警察叔叔、鞋匠叔叔等等),他是一個在無望生活的洪流中極其弱小的局外人(所有的局外人都是弱小的),他所保持的希望、對上帝敬畏、對神秘的著迷,只是壓抑的世界河流中的一星水花。

甚至可以說,詹諾斯是一個絕對的孩子(即便他在電影中是一個年輕人),是整個世界的絕對的孩子:這個世界由他所尊敬的叔叔、嬸嬸們,由他所懼怕的軍隊、廣場上的暴徒們,由他無力控制、無力哄其入睡的警察局長的兩個暴躁兒子構成,這些人,組成完整的世界結構,他面對的是整個壓抑著他的生活。

這裡就要說到,這一切反抗的對象。這是一個荒謬的對象。如果說詹諾斯反抗的是複雜的無望的世界,那這個世界的暴徒們去醫院施暴、毆打病人、摧毀物品,卻在扯開浴簾看見衰老枯瘦的站在浴缸裡的裸體老人時,喪失了施暴的動力,變成一群沉默離去、彷彿殭屍的失敗者時,他們發現,依靠暴力去反抗的對象其實並不存在。人們反抗的到底是什麼?他們不知道。

因為「害怕的人是什麼都不知道的」,這是小說中的句子,也是詹諾斯在被摧毀的電器商店大廳裡,從一本筆記上讀到的王子的言論。反抗的荒謬就在於此,並不知道要反抗什麼,只有反抗的慾望和衝動,以及衝動之下的暴虐行徑。

為了反抗而反抗,實際上是最大的憂鬱,也是最大的虛無之源。暴徒們想要反抗的,是自己的情感:對於生活的不滿,而王子的鼓動,只是一個開關而已。貝拉·塔爾展現的這一真相——反抗的虛無性——由虛無而憂鬱,便是《鯨魚馬戲團》最震撼人心的力量所在。

表面上看來,貝拉·塔爾沒有給觀眾留下希望:詹諾斯並沒有做任何壞事,也沒有參與暴動,卻成為了通緝犯。他在鐵路上逃跑時,被直升飛機追捕到。這個絕對的孩子、無辜的局外人,也逃不出無望生活的包圍。這個孩子落入了荒謬的生活圈套里,而最終變成了一個喪失意識、信念、理智的精神病患——徹底虛無的存在。

但實際上,貝拉·塔爾以詹諾斯墮入虛無這一「個人的絕望」,給出了生活的希望:人們的生活仍在繼續,即便音樂家的房子被前妻和警察局長佔領、他只能生活在廚房之中,他總歸仍在生活著。真正的希望便在於此:即便處於巨大的憂鬱之中,我們仍在生活著。這是一種道德的底線,貝拉·塔爾畫出了希望的最低值,接受了這條底線,更多希望、更多反抗,便可以仍然存在,而憂鬱,也可以忍受。

這部電影不在表達一場暴動的醞釀、爆發、終結,所以,即便不了解匈牙利的歷史和政治,只要理解了憂鬱,就理解了這部電影。

之後斷續地又看過幾遍,其中幾個喜歡的鏡頭,也反覆看了很多次。但由於電影明顯的、對於匈牙利或東歐歷史的隱喻意味,而網上關於電影的背景資料又很少,所以,一直覺得自己並沒有看懂這部電影。

這次活動的另一個主持人史靖瀾讀過電影原著小說《反抗的憂鬱》(作者:拉斯洛·卡撒茲納霍凱,2015年布克國際文學獎獲得者),我想趁此機會,結合小說的內容,也許能更清晰地理解《鯨魚馬戲團》。

但實際上,關於小說的介紹,主持人並沒有說多少,只是大略闡述了對於《反抗的憂鬱》這部小說根由於匈牙利人的數次失敗的反抗歷史而滋生的民族性的憂鬱性格。憂鬱於:總是誕生著對生活的希望,而總是在反抗現狀的行動中失敗,這種失敗,成為一種悲觀的、習慣性的對生活的無奈和擔憂。

這是符合貝拉·塔爾電影的整體風格的。我看過的《詛咒》、《都靈之馬》和短片《曠野旅程》,以及沒有看完的《撒旦探戈》,都籠罩在這一致的憂鬱氛圍之下。

而琢磨之後,我要收回前面「沒有看懂」的說法。受到這部電影的強烈吸引,實際上便是看懂了貝拉·塔爾的意思。在貝拉·塔爾的觀念里,歷史、政治並非他所要表達的核心,他認為「政治是骯髒的」,並且否定其作品即寓言的觀點。

貝拉·塔爾的表達核心,是人的基本狀態:普遍的憂鬱性。在《鯨魚馬戲團》裡,這個普遍性,尤指因反抗的無望而產生的憂鬱。

電影中的音樂家埃斯特爾有一段錄製自己演講的情節,所闡述的,是他對十二平均律之不和諧性的批評,他的演講試圖讓人們回到亞里士多德時代的音樂,刨去樂器在十二平均律規則下的受制和不自由,回歸人對音樂魅力的天然感知和無拘束的表達狀態。但是可想而知,這種反抗音律規則的行為終將失敗,在影片結尾處,他對在瘋人院病床上失神的詹諾斯說,他把鋼琴調回了十二平均律,這樣,就可以彈奏任何曲子了。

埃斯特爾對於前妻的反抗也是失敗的,他想保持歸隱、不參與政治,但迫於埃斯特爾夫人將回到他生活中的脅迫,他最終妥協,走上街頭,為她的肅清運動募集資金。

主角詹諾斯無力的反抗更加層層不絕。

影片開頭,在即將打烊的酒館裡,詹諾斯使用幾個醉漢來演繹天體運行的規律,並在日蝕的比喻中,描述黑暗之中人所感到的絕望和害怕,以及對日蝕結束、黑暗褪去,萬物和生活重回正軌的信心。這個複雜、迷人的長鏡頭情節,將詹諾斯的純真展現無遺。

在詹諾斯天真的憧憬中,鯨魚的巨大屍體代表上帝的神聖力量,生活拮據,他仍然願意購買門票去參觀神蹟。第一參觀鯨魚結束時,廣場上的路人和詹諾斯交談,對方關注的是和鯨魚同來的王子,而詹諾斯仍然關注和讚嘆鯨魚,當第二次進入裝載鯨魚的車廂,偶然發現王子煽動暴力的真相時,他驚恐地逃跑了。

詹諾斯看到的不是真相,因為他只是一個天真的孩子(鎮上男人,他都稱之為叔叔,音樂家叔叔、警察叔叔、鞋匠叔叔等等),他是一個在無望生活的洪流中極其弱小的局外人(所有的局外人都是弱小的),他所保持的希望、對上帝敬畏、對神秘的著迷,只是壓抑的世界河流中的一星水花。

甚至可以說,詹諾斯是一個絕對的孩子(即便他在電影中是一個年輕人),是整個世界的絕對的孩子:這個世界由他所尊敬的叔叔、嬸嬸們,由他所懼怕的軍隊、廣場上的暴徒們,由他無力控制、無力哄其入睡的警察局長的兩個暴躁兒子構成,這些人,組成完整的世界結構,他面對的是整個壓抑著他的生活。

這裡就要說到,這一切反抗的對象。這是一個荒謬的對象。如果說詹諾斯反抗的是複雜的無望的世界,那這個世界的暴徒們去醫院施暴、毆打病人、摧毀物品,卻在扯開浴簾看見衰老枯瘦的站在浴缸裡的裸體老人時,喪失了施暴的動力,變成一群沉默離去、彷彿殭屍的失敗者時,他們發現,依靠暴力去反抗的對象其實並不存在。人們反抗的到底是什麼?他們不知道。

因為「害怕的人是什麼都不知道的」,這是小說中的句子,也是詹諾斯在被摧毀的電器商店大廳裡,從一本筆記上讀到的王子的言論。反抗的荒謬就在於此,並不知道要反抗什麼,只有反抗的慾望和衝動,以及衝動之下的暴虐行徑。

為了反抗而反抗,實際上是最大的憂鬱,也是最大的虛無之源。暴徒們想要反抗的,是自己的情感:對於生活的不滿,而王子的鼓動,只是一個開關而已。貝拉·塔爾展現的這一真相——反抗的虛無性——由虛無而憂鬱,便是《鯨魚馬戲團》最震撼人心的力量所在。

表面上看來,貝拉·塔爾沒有給觀眾留下希望:詹諾斯並沒有做任何壞事,也沒有參與暴動,卻成為了通緝犯。他在鐵路上逃跑時,被直升飛機追捕到。這個絕對的孩子、無辜的局外人,也逃不出無望生活的包圍。這個孩子落入了荒謬的生活圈套里,而最終變成了一個喪失意識、信念、理智的精神病患——徹底虛無的存在。

但實際上,貝拉·塔爾以詹諾斯墮入虛無這一「個人的絕望」,給出了生活的希望:人們的生活仍在繼續,即便音樂家的房子被前妻和警察局長佔領、他只能生活在廚房之中,他總歸仍在生活著。真正的希望便在於此:即便處於巨大的憂鬱之中,我們仍在生活著。這是一種道德的底線,貝拉·塔爾畫出了希望的最低值,接受了這條底線,更多希望、更多反抗,便可以仍然存在,而憂鬱,也可以忍受。

這部電影不在表達一場暴動的醞釀、爆發、終結,所以,即便不了解匈牙利的歷史和政治,只要理解了憂鬱,就理解了這部電影。

評論