2016-10-23 07:16:13

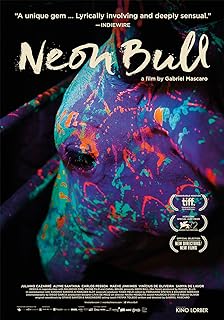

牛仔與性愛的另一種可能

************這篇影評可能有雷************

拖牛(vaquejada)運動盛行於巴西較為貧窮的東北部,大致來說就是兩個人騎馬將牛夾在中間,迫使其奔向目標線,並在壓線時抓住牛尾將牛拉倒。與源於西班牙的鬥牛運動和美國牛仔文化一樣,「拖牛」的世界極端男性化,是一個充滿了汗水、泥土和雄性荷爾蒙的粗線條空間。《霓虹牛》就是在這樣一個世界中展開,只是鏡頭對準的不是中產階級的騎手,而是社會邊緣的養牛人。

導演加布里埃爾·馬斯卡羅(Gabriel Mascaro)以紀錄片出身,早年多部關注巴西社會底層的作品讓他在本國電影節上嶄露頭角。其最後一部紀錄片《女傭》(Doméstica,2012)找來七個巴西中產家庭的小孩,讓他們拍攝自家傭人;影片內容和形式上探求拍攝方式和拍攝對象的雙重創新,為他贏得了國際聲譽。馬斯卡羅還是個純粹的巴西製造,與很多第三世界國家導演一開始就到西方尋求發展的路數不同,他的紀錄片堅持送本國電影節,直到劇情片處女作《八月來風》(Ventos de Agosto,2014),才上了洛迦諾的紅毯。

這樣的經歷直接作用於他最近一部作品《霓虹牛》中,對本土生活細緻入微的觀察黏合著對熱門社會政治議題的思考,結果就是人物獨特性和複雜性的成功塑造。主人公Iremar是個粗曠沉默的牛仔,與同伴和牛群以一輛大篷車為家,哪裡有拖牛比賽就在當地逗留。但在養牛和為拖牛賽做幕後工作之餘,他醉心於服裝設計,對縫紉機和布料愛不釋手,常用簡單的材料為女同事Galega做性感裝束。Galega也是一個複雜的矛盾體,拖牛賽前後她穿著Iremar做的衣服跳辣舞娛樂觀眾,也負責牛仔們的伙食,但同時卻是大篷車的司機和機修師,與引擎、機械打交道毫不含糊。就連片名都是精心挑選的一對近乎矛盾語(oxymoron)的並存,「霓虹」(neon)和「牛」(boi)這一對原本搭不上邊的事物,在對「男-女」、「剛-柔」等一系列二分法戲虐的反轉中,不留痕跡地顛覆了社會話語中的刻板印象。

許多試圖超越刻板印象的藝術家都會走入另一個極端,造就另一種偏見,馬斯卡羅小心翼翼地避免了此類失誤。影片前段一直把玩男女主人公之間的性張力,又將Galega小女兒Cacá與Iremar的關係處理得猶如父女,幾乎是引導觀眾先入為主地把Iremar和Galega當作一對兒。這一「明擺著」的男女關係始終沒有坐實,一系列男性身體和同性裸體(洗澡等)的畫面又將疑問指向了Iremar的性傾向——牛仔愛縫紉機本來奇怪,若是個基佬就解了謎題。然而片中的性愛鏡頭全部都是異性,卻又在常規之外翻出花樣。Galega與新來的牛仔Júnior發生關係,後者留著一頭長髮,對自己的外表十分在意;Iremar慾望的爆發則是跟一位白天賣香水晚上做服裝廠守夜人的懷孕女子Geisy,她從身上取下的槍械再一次顛倒了我們對性別的陳見。

性與勞作的交織是馬斯卡羅鍾愛的主題,這在拍攝社會底層時是一種現實也是一種審美。《八月來風》裡的摘椰人在椰子堆里親熱,《霓虹牛》中的牛仔和Galega在牛群旁做愛,Iremar的性愛則發生在令他嚮往的服裝廠操作台上。「臥室」之類的字眼對於他們來說是奢侈的,隨時隨地發生的激情在底層和邊緣而言不是尋求刺激,而是別無選擇。Iremar和Geisy的性愛算是全片高潮,發生在影片近結尾時,把男主人公的性向之謎保持到了最後。整場戲僅有一個長鏡頭,鏡頭運動也就是跟隨人物的緩慢平移,前後縱深的變化都很微小,用最寫實的風格記錄全過程。表演設計真實到沒有美化體位變換時的笨手笨腳,甚至嘿咻時的停頓間隙都沒有剪掉。機械和愛慾的聲音此起彼伏,滾燙肉體被冰冷金屬包裹的構圖,再加上孕婦腹部線條這一螢幕性愛中很少見到的元素,就這樣持續了整整七分鐘。這個鏡頭到一半的時候就讓人覺得「過頭」了,但結束時卻有恰到好處之感,導演在壓到觀眾底線後毫無顧忌地繼續前行十公里,直到我們忘記了那條無聊的「底線」。

這種風格和電影語言上的成就是《霓虹牛》讓西方影評人讚不絕口的最重要原因。電影要成為藝術,光有內容是不夠的,以裝置和造型藝術為副業的馬斯卡羅深知這個道理。如果說《八月來風》中的鏡頭運用帶有紀錄片傾向是導演個人風格使然,形與實的配合有缺憾,那麼《霓虹牛》中凝視式的用鏡則來得恰到好處。內容上身份印象的顛覆,也有形式上的依附。在動感十足的牛馬奔跑之類的場景中,作者堅持使用固定鏡頭,不添加任何剪輯中慣用的障眼法來刺激觀眾神經,以靜為主的場景反而更多用到鏡頭運動。技術上的反轉與內容上的身份顛覆相得益彰。人物交流的處理也不用傳統的正反打來製造戲劇性,有時候一個定場鏡頭就能交代完一整段劇情。

能達到這樣自然流露又不失靈性的表達,攝影指導迪亞哥·加西亞(Diego García)功不可沒。馬斯卡羅在前作《八月來風》中親自掌鏡,很多瑕疵也是由此而來,加西亞的加盟為習慣了真實拍攝的導演提供了一定的修正和更大的豐富性,在傳統紀錄片的「死盯」和劇情片的閃轉騰挪之間找到了一個完美的平衡。這位年輕的墨西哥人兩年前還是柏林電影節新秀營的成員,今年就被美國影視工業兩大期刊之一的《綜藝》列入年度最值得關注的十位攝影師之一,泰國大師阿彼察邦最近一部傑作《幻夢墓園》(Cemetery of Splendour,2015)也是由他掌鏡。「我喜歡自然環境,也不介意非職業演員,」加西亞在接受《綜藝》採訪時說:「我傾向於跟願意探索新電影語言的導演合作。」而《霓虹牛》和《幻夢墓園》幾乎就是為他量身定製,自然光的重要性、動物與戶外的不確定因素,再加上剪輯簡化後鏡頭、光圈和顏色在表達人物情緒時的重要作用,這一切都是他的強項。

形式與內容上的顛覆意在打破欣賞者接受作品時的思維定式,為電影藝術摸高,其最直接的結果就是電影類型上的越界。影片去年在威尼斯首映後,記者們忙著給片子貼標籤,有人就為《霓虹牛》找到了「西部片」、「牛仔主題」這樣的大帽子,還有人說這是一部社會問題片。然而西部片招牌式的荒野外景時刻被現代商業切割著,牛仔的傳統形象更是不復存在。《霓虹牛》雖然瞄準社會底層和邊緣,卻並沒有哭訴和牢騷,反應出一種特定的生存狀態,卻不申討它的存在,而是在其中發現藝術自我突破的可能性。西方的LGBT電影節也有很多邀請此片參加,因為即使沒有任何同性愛情或是性行為,撩動性別邊界和模糊性別角色的藝術努力,也是為酷兒電影這一曖昧不清的「類型」添磚加瓦。

《霓虹牛》在巴西上映時,有憤怒的拖牛騎手質問導演,一個牛仔怎麼可能會想要轉行做衣服。然而片中的男主人公是以馬斯卡羅在拍攝紀錄片時認識的一個牛仔為原型。藝術在它不斷突破、不斷越界的過程中,也提醒我們人與世界的無限可能。

【本文首發於巴塞電影2016-09-26,未經許可嚴禁轉載】

舉報