電影訊息

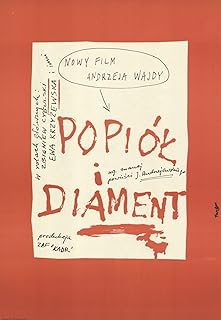

灰燼與鑽石--Ashes and Diamonds

原著: Jerzy Andrzejewski

編劇: Jerzy Andrzejewski 安德烈華依達

演員: 齊紐塞布斯基 Ewa Krzyzewska Waclaw Zastrzezynski

灰烬与钻石/Popiolidiament/AshesandDiamonds

導演: 安德烈華依達原著: Jerzy Andrzejewski

編劇: Jerzy Andrzejewski 安德烈華依達

演員: 齊紐塞布斯基 Ewa Krzyzewska Waclaw Zastrzezynski

電影評論更多影評

2016-11-06 21:09:23

安傑依·瓦依達的灰燼與鑽石

不熟悉波蘭的歷史,很難讀懂安傑依·瓦依達電影裡略去不表的那部份。

波蘭導演中間,隔代遺傳的傳統士紳性格、十九世紀浪漫主義傳統和知識階層的自覺,到他這裡大約是絕唱了,這種性格,在安傑依·蒙克、剋日什托夫·扎努西身上難以覓到,更不要說波蘭斯基和耶日·斯科利莫夫斯基這類人了。他是個典型的波蘭人,像迷戀自己命途多舛的祖國一樣,迷戀失敗和無望,即使低到塵埃里,仍保留著高傲,不屑於拉拉雜雜的小事。陀思妥耶夫斯基在《死屋手記》裡寫到過波蘭的苦役犯,那是些貴族,「幾乎不與其他人來往……以冷冰冰的、叫人無法接近的謙恭有禮的態度把自己同別人隔絕起來」。波蘭人的性格讓瓦依達無可救藥地多管閒事,關心天大的事情,他體內還留著施拉赤塔的基因,否則不會在1983年拍《丹東》直接諷刺雅魯澤爾斯基的戒嚴令,也不會用《大理石人》、《鐵人》和《希望之人》給團結工會立傳。批評家嫌他選擇的主題太正太大,現在看,《丹東》的確不如基耶斯洛夫斯基同樣主題的《無休無止》來得靈活和曲折,沒那麼柔腸百結,也沒有那麼深刻。跟同代導演相比,瓦伊達太古典了,在崇尚拼接藝術和反對闡釋的二十世紀後半葉,他是個有些笨拙的巨人,讓日漸轉向自省、遁入夢境的藝術電影界覺得尷尬,他更像一個五十年代的導演,有霍華德·霍克斯、約翰·休斯頓和卡羅爾·里德的影子,又多一些獨特的波蘭風味。「浪漫主義」、「英雄主義」、「巴洛克式的鏡頭語言」是評論者喜歡用在他身上的詞。這些詞似乎讓人回到「波蘭的普希金」亞當·密茲凱維奇生活的十九世紀。而我們知道,瓦依達執導過密茲凱維奇最著名的敘事長詩《塔杜施先生》,就藝術風格來講,拍密茲凱維奇,全波蘭找不到比他更合適的人了。

1945年可以說是波蘭電影的「零年」。戰前一代的導演不是死在戰場上,就是被關在集中營或勞改營,再沒有回來。一切都從零開始。華沙已經成了一片廢墟,戰爭結束三年後,政府選擇在羅茲成立一個電影學校,等華沙重建結束,再搬回首都。沒曾想,電影學院從此再沒離開過羅茲。

1949年入學的瓦依達是羅茲電影學院較早的那批學生,那時被它錄取還不甚難,瓦依達幾乎是誤打誤撞地考了進去。短短幾年之後,這裡就成了象牙塔,波蘭斯基入學極盡曲折,最後靠著在瓦依達電影裡當過演員的經歷才擠過獨木橋,基耶斯洛夫斯基更是考了三年才考上。瓦依達並不喜歡羅茲,也不喜歡這所學校。他和波蘭斯基都是克拉科夫人,跟文化古城克拉科夫比起來,羅茲骯髒,破舊,是個工業城市,化工廠和紡織廠晝夜冒著煙霧,玻璃糊著一層灰,馬路不由分說地筆直,缺乏魅力。他從來沒喜歡過這裡,在他的電影《福地》裡,羅茲儘是勾心鬥角。後來,1955年,波蘭建立了名垂影史的電影小組制度,瓦依達加入的是後來以「波蘭電影學派」聞名的Kdar小組,小組的領軍人是他克拉科夫的老鄉耶爾齊·卡瓦萊羅維奇,他處女作《一代人》裡的演員,竟然有不少是他克拉科夫美術學院的校友,像齊布爾斯基、波蘭斯基,甚至卡瓦萊羅維奇也是。

少年時期在克拉科夫度過的那些年,對瓦依達風格的影響有至關重要。基耶斯洛夫斯基曾經說:「人的一生很大程度上取決於童年吃早飯時拍你手的那個人。四歲時因你吃早飯淘氣而打你的那個人,後來會把第一本書放在你床頭。」

瓦依達並沒有貴族血統,他爺爺是克拉科夫遠郊的農民,父親一輩的兄弟四人靠自己努力,進入了知識階層。父親成了一名騎兵軍官,二叔後來是火車站站長,三叔開了一家很大的鎖店。瓦依達自詡為「知識階層的第二代」。「知識階層」是二十世紀波蘭社會的獨特景觀,這裡的知識分子相信自己有獨特的操守和責任。米沃什說:「除了這兒,在歐洲任何地方,藝術家、作家和學者都不曾享有這樣至高無上的特權。……知識階層的『士紳文化』殘存至今,在波蘭農民和工人身上都有其痕跡。」瓦依達回憶父母對的影響,說:「父親和母親是那種為他人工作的人,我想,那時波蘭知識階層的身上都有這種品質,你不可能不這麼做。要為他人活著,而不是為自己。」——瓦依達在意的是「為他人活著」幾個字。他所有電影的力量都來自它們介入某些重大論爭的方式,在所有的事件中發聲,不管是歷史的,意識形態的還是社會的。於是,在單純電影不能滿足他的時候,他進了政府,做了議員。

二戰開始時瓦依達才十三歲。之後那幾年,他隨大流加入了國家軍,卻沒有參加地下活動,更沒有去幾百公裡外的華沙參加過起義。因為缺少身份證明,淪陷期間,他不得不每天待在屋裡,在三叔的鎖店裡幫工,不能出門,連公交車都不敢坐。所有外界的消息都是聽人說的。二戰期間,在叔叔們的保護下,瓦依達錯過了所有的重大事件。也許正因為沒有參加過任何波瀾壯闊的行動,他才有浪漫的虛構,才會放心大膽地憧憬二戰中那些被絞殺的英雄主義,於是乎,他呈現的抵抗運動是活力滿滿的《一代人》,他重構的華沙起義,是宿命論的悲劇的史詩《下水道》。而在參加過起義的安傑依·蒙克眼中,華沙起義則是《英雄》這樣一出諷刺劇。在地下組織里歷練過的電影人,經歷同一條船上的過爾虞我詐,沒有黑白分明,也不再提什麼光明磊落,英勇與浪漫被污泥黏住,直不起身。與瓦依達不同,他們作品裡充斥的是猜忌和懷疑(耶爾齊·卡瓦萊羅維奇的《夜行列車》),或者眾說紛紜的羅生門(蒙克的《鐵軌上的人》)。

瓦依達的父親死於卡廷慘案。但是,直到1989年,他都不知道父親已經死在了那兒了。於是父親的缺失成了懸置在空中的一件事——父親不在了,但是隨時可能回來。一切都在焦慮與等待中間,懸而未決。「1939年9月1日,我的童年斷崖一般結束了。我開始苦苦等待父親回來,而每一個聖誕節都在提醒我,又是一年過去了,而他依然缺席。」全家每年都在等父親回來,1945年戰爭結束,瓦依達去克拉科夫學美術,母親依然留在Radom的駐地守著。到1950年的時候,全家人終於明白,他大約是永遠不會回來了。五十年來,家族墓地上一直沒有父親的名字,他肯定想像過,如果寫上父親的名字,父親有一天回來,就會荒謬地發現自己被剔除出這個世界之外了。《灰燼與鑽石》講的不就是這樣一個故事嗎?一個人活著,卻不被這個世界需要了。電影裡所有人談論的都是華沙,馬切克、酒吧招待、旅館前台的老頭,都在談華沙,安傑依在任務結束後也要「回華沙」。看完電影,人們只記得華沙,卻不知道電影中的故事發生在哪裡。華沙是「別處」,而且這個「別處」實際上已經不復存在了。像希特勒說的,它已經成了「地圖上的一個點」。以前的華沙需要這些人,現在不是了,紅軍進去了。華沙的栗子結果了,摘的人卻不是他們了。電影最後,老頭讓馬切克給華沙的一條街道捎好,馬切克沒理他:他自己也回不去了。缺失的意象和別處的意像一直蔓延在《灰燼與鑽石》裡,它想說的很多,總欲言又止。

好了,這裡就談談《灰燼與鑽石》。

要說瓦依達最好的作品,見仁見智,有人說是《下水道》,有人說是《一切可售》、《婚禮》,也有說《鐵人》的,他自己最滿意的是這一部,《灰燼與鑽石》。

電影最精彩的一段在37分鐘左右。馬切克和安傑依在酒吧里,忽然之間,方才喧喧嚷嚷的酒吧沒人了,人們都擠到隔壁大廳裡去看慶祝戰爭結束的表演,吧檯前只剩下了他們兩個。大廳敞著門,人們擠在門口,所有人都背對著他們倆。隔壁是亮的,兩人這邊光線昏暗。低胸長裙的女歌手唱起了戰爭歌曲:「你看見山頂的廢墟了嗎?你的敵人向老鼠一樣躲藏……」諷刺啊,現在要躲藏的卻是當年的國家軍戰士馬切克和安傑依了。

馬切克點燃吧檯上一杯伏特加,火苗噗地一聲。安傑依不情願地唸出死去的戰友的名字。噗,再點著一杯。噗。再一杯。火光搖曳,伏特加只有半杯,很快就會滅掉。就像易逝的生命。要點最後兩杯的時候,安傑依把火柴吹滅了,順手碰了下杯:「我們還活著啊。」馬切刻苦笑。

——還是那些老日子啊,安傑依。那時候在一塊多好。多麼好的一群人啊。

——那又怎麼樣?他們都死了啊。

——也許是那樣,可是那時候生活卻更好。

——我們都和現在不同。

——更年輕。

——不只是那樣。我們過去知道自己想要什麼。

——也許是吧。

——而且他們也想要我們。

馬切克和安傑依是前國家軍的士兵。說他們是「前」國家軍,是因為1945年1月,戰爭還沒結束,國家軍就已經被解散了。不是因為它消極怠戰,而是國際上的風向變了,波蘭被劃入了戰後蘇聯的勢力範圍,不容他國掣肘,而這個二戰中歐洲大陸上最大的抵抗組織是受倫敦節制的,故而也不應當存在。國家軍的士兵面前只有三條路:繳械,消失,或者死。

戰時,國家軍的主要活動,是情報工作、道路破襲和暗殺。瓦依達《一代人》的問題,是幫共產黨構築了「黨領導地下鬥爭」的神話,其實國家軍才是抵抗運動的主力。如果倫敦的流亡政府回到波蘭,這些地下國家的戰士肯定會得到榮譽,被當作英雄。而現在,他們被看作不穩定的因素,這是歷史給波蘭開的一個辛辣的玩笑。這些習慣於在手中提著一枝槍,生活在危險中的孩子,現在被指望儘可能地忘掉過去,丟掉有關密謀的體驗。有人成功地做到了這一點,裝作自己從來沒有在「地下」活動過。有人則待在森林裡,誰被抓住,就被送進監獄。安傑依知道:「這個國家再沒有什麼是真的了」。但馬切克太念舊了,他忘不掉。而不去忘掉,就沒有路了。像被流放到飄浮的冰塊上面;不知道這冰塊什麼時候便會溶化。

大廳裡的女歌手唱的是卡西諾山戰役。這個戰役本身就是個巨大的諷刺。卡西諾山並不在波蘭,而是在義大利。在千里之外攻打這座山的波蘭人,是1939年蘇聯吞併波蘭東部後被抓到蘇聯去的波蘭戰俘。他們由安德斯將軍率領,從蘇聯逃出生天,軍隊裡幾乎所有的士兵都來自波蘭東部,極端仇視蘇聯,他們甘願受命迂迴到歐洲南部作戰,是為了有朝一日能夠回到波蘭。但諷刺的是,正當他們在義大利賣命的時候,《雅爾達協議》公佈了,同意以寇松線劃分波蘭東部邊界,這意味著整個波蘭東部又到了蘇聯的手裡。從那一刻起,波蘭人失去了希望:贏了也回不了家,輸了不過一死。卡西諾山戰役是在這種情緒之下打下來的,這是完全沒有意義的戰爭。很多波蘭人從此留在了義大利,因為已經無家可回了。歌詞里唱的「所有卡西諾山上的罌粟,也會因為波蘭人的鮮血而更加鮮艷」,只有波蘭人才能知道其中的苦澀。

「勝利日」里唱的這首歌,每個字都映照了馬切克徬徨無依的處境。

瓦依達曾在克拉科夫美術學院學過三年美術,在他中意的畫作里,有一幅是Jozef Mehoffer的《第一次跌倒》:「《第一次跌倒》讓我印象深刻。耶穌被勒住脖子,像是被吊在繩子上,人群聚在街上,歡聲笑語,從受難者的苦楚中得到樂趣,肉體的痛苦在他們的嘲笑中被放大了。」

他喜歡這種對比的效果。他要在片頭讓馬切克對著耶穌像開槍,讓共產黨書記施祖卡死後撲在馬切克懷裡。在舒卡茨倒下的那一刻,黑暗中要綻開煙花,要讓馬切克的血染紅白布,最後還要讓馬切剋死在垃圾堆上。他讓整部電影裡年紀最輕的馬雷克,盯著面前熾熱發亮的燈罩,燈罩里撲騰著一隻飛蛾。告訴觀眾,這就是波蘭的未來。

《第一次跌倒》

影片有兩個重要情節與教堂有關。一個是開頭馬切克和安傑伊在教堂前埋伏,死者倒下後,我們看到馬切克的槍口正對著教堂裡的耶穌像。第二個是在炸毀的教堂里,一個倒掛的耶穌受難像下,馬切克猶豫再三,終於向夏娃吐露了心裡話:

「我想做一些事情,讓我過一種不同的生活。……你知道,直到現在我還沒考慮過很多事情,生活不知不覺就這樣了,簡單說就只是求生存。我只是想要一種平凡的生活,重拾學業,然後從高中畢業,也許可以上技術學院……」

應該停下來思考嗎?戈達爾在電影《隨心所欲》裡講過一個大仲馬筆下的帕索斯的故事。此人是一個行動者,在他第一次思考時,就送了命——他埋好炸藥,剛要拔腿跑開,突然停住腳步,琢磨起人是如何會行走的:為何要先邁一條腿,再邁另一條腿。這時炸藥爆炸了,他被炸死了。停下來是致命的。「你必須知道你只有一個選擇。在這樣的波蘭,你的過去能帶你去哪兒?」平凡的生活也是奢望。1980年的時候,基耶斯洛夫斯基拍了一個短片,叫《平靜》,講的是一個刑滿釋放的波蘭人,對生活沒有什麼過多要求,一步步後退,什麼都可以不要,只想平靜地生活。可最後,他連這麼一點點都得不到。

馬切克說話的時候,他是失焦的。攝影機的焦點在倒懸的耶穌像上。馬切克只是模模糊糊地坐在鏡頭角落裡,無助,失衡,被忽略。前景是被倒著吊在那兒的信仰,晃晃悠悠,隨時可能掉下來,栽到瓦礫堆里。木頭嘎吱嘎吱,在呻吟。

從破毀的教堂回來,馬切克吻別愛娃,一匹白馬安然地踱進了鏡頭。聲軌里清脆空曠的馬蹄聲在暗示,這是個超現實的鏡頭。馬切克看到馬,有些驚訝,接著笑了,拿手中的三色堇給馬嗅嗅,意識到什麼,轉身進了屋子。安傑依和他的刺殺任務在裡面等他。馬切克問安傑依:「安傑依,你相信這一切嗎?」安傑依反問:「這重要嗎?」這天是勝利日,好多小孩在賣三色堇——波蘭的國花。安傑依也買了一支,但轉手丟盡了垃圾桶。

據瓦依達自己的說法,這裡的白馬借鑑了約翰·休斯頓的《夜闌人未靜》,那部電影裡的馬也出現在影片的末尾,斯特林·海登在生命的最後時刻蹣跚奔向它,趴在它腳下死去。小時候,他曾經失掉過他的馬,就像失掉了純真,現在他要找回它。在天主教國家波蘭,白馬還有別的意義。《聖經·啟示錄》裡寫:「我就觀看,見有一匹白馬,騎在馬上的,拿著弓,並有冠冕賜給他。他便出來,勝了又要勝。」比較被大家接受的解釋是,白馬象徵清潔、純一、公義並可蒙稱許,象徵福音的傳揚。然而,眾所周知的是,白馬是七封印裡的第一個活物,接下來的封印依次放出了戰爭、瘟疫與死亡,民不聊生。這是不是在暗指波蘭在戰後壓抑而多舛的命運呢。不管怎麼說,拍完《灰燼與鑽石》之後,第二年,瓦依達導演了《洛托納》,影片是一個寓言,主角就是一匹白馬——洛托納。它是格倫瓦德戰役以來波蘭騎士的象徵,優雅,高貴,代表最後的浪漫主義。電影的最後,白馬被波蘭人自己殺死了。

瓦依達注重韻律和色彩,他的每一個鏡頭都顯得有些過度,在鏡頭語言裡,他用的象徵稍嫌多了。像奧遜·威爾斯一樣用深焦鏡頭,他的構圖張力嚴重過度,演員的表演也是過度的,因此,齊布爾斯基才能在他的鏡頭下充分爆發自己的演技。

齊布爾斯基視力很差,拉到特寫時,眼睛不太聚光,沒有神采。他嘗試靠動作彌補這一缺陷。他是個話劇演員,格但斯克BIM-BOM劇團的頂樑柱。話劇的表演方式被他帶到電影裡。誇張,但把控著節奏和韻律,片中幾個長鏡頭裡,他的動作似乎把鏡頭內的空氣都扯在一起,讓氛圍懸著,時刻放不下緊張。瓦依達給了他很大的自由,生活里他是什麼樣子,在電影中還是什麼樣。齊布爾斯基說:「演員有兩種,一種適應角色,一種保持真我。我更喜歡有個人色彩的表演。我知道,這很難,而且危險。」

那以後,齊布爾斯基又演了《灰燼與鑽石》的續篇《二十歲之戀》,他同樣的墨鏡扮相也出現在《夜車》、《無辜的驅魔人》和他自己編劇的《再見,直到明天》裡,但他再也沒有超越過這個角色。他與瓦依達交情不淺,兩人是克拉科夫美術學院的校友,齊布爾斯基的大螢幕處女作《一代人》恰好也是瓦伊達的導演處女作。《一代人》裡,本來瓦伊達給了齊布爾斯基一個很有特點的反面角色,有不少戲份,結果這些戲都被審查官剪掉了,原因是作為一個國慶十週年獻禮片,「年輕人不應該有反面角色」。於是今天看到的《一代人》裡,齊布爾斯基只在影片的開頭露了一面,他要和主角扒上一列德國火車,結果主角上去了,他沒爬上去。那幾乎是個預言性質的情節。13年後,齊布爾斯基在火車站習慣性地扒火車時,發生意外,滑到鐵軌下面,不幸身亡。據說他那時候剛接到百老匯的邀約,請他去美國演《慾望號街車》。英年早逝,竟讓自己的第一部電影一語成讖。巧的是,又過了13年,影壇後輩基耶斯洛夫斯基開始籌備他的《命運之歌》,是一個年輕人趕火車的故事,基耶斯洛夫斯基提供了三種可能:前兩種是趕上了火車,第三種是沒趕上,影片是開放性的,但結局似乎並不開放,當時正值波蘭一年多的戒嚴,在基耶斯洛夫斯基悲觀的眼光看來,無論哪一種可能,其結果都不會有希望。這彷彿呼應了13年前齊布爾斯基的死,即使活下來,又怎樣呢。

齊布爾斯基去世後,瓦依達出人意料地自編自導了一部電影《一切可售》,影片的主題是導演要拍電影,卻找不到自己的演員了。誰都知道,他的演員就是齊布爾斯基。他死了,一切都停止了,但一切又在繼續,冷漠地我行我素。這是瓦依達最個人化的作品,有費里尼《八部半》的風格。執導六十多年來,這是第一部他親自擔綱編劇的作品,可見齊布爾斯基對於他有多麼重要。直到現在,他自編自導的作品也只有兩部,另一部是《卡廷》,他的父親死在那兒。

1987年,在齊布爾斯基去世二十週年的時候,瓦依達給他畫的畫

最後來說說這部電影的劇本,它的誕生得像波蘭這個國家的命運一樣曲折,充滿苦笑和諷刺。

影片改編自同名小說,作者是耶日·安得熱耶夫斯基。這個名字中國人可能不熟悉,但如果我說他就是米沃什《被禁錮的頭腦》裡的「道德家阿爾法」,那很多人就不陌生了。章節末尾,米沃什大加撻伐的那部作品,他沒有指出名字,其實,那就是《灰燼與鑽石》。當然,在五十年代初米沃什寫《被禁錮的頭腦》的時候,他只讀過這本書的第一個版本。在當時,不用點出書名,人們也知道這是哪本書,它太出名了。米沃什說,在抵抗時期,耶日稱得上淪陷華沙的地下文壇領袖,「地下活動的資金流入他的手中,他再把它們分給急需的同行。」他是倫敦流亡政府看中的人。他參加過華沙起義,噩夢一般的日子。每天都有朋友被處死,換來的卻仍是無望的等待,西方的軍隊遙遙無期,而蘇聯已經進來了。人們對西方的許諾失望,不知道何去何從。1946年,他著手構思自己戰後的第一部小說,他開始左轉了,站到了蘇聯人這邊,他認定,這本書會在新時期確立他的地位,文壇上,他資格最老,坐慣了頭把交椅,便不願放下架子,尤其怕後輩超過自己。耶日受康拉德風格影響很大,傾向於創造嚴肅的僧侶般性格的人物。戰前他的主人公大多是牧師,這次換了身外套,披上共產主義,重新出現在人們面前。這書就是《灰燼與鑽石》。小說的主題與瓦伊達後來的電影大不一樣。主人公不是馬切克,而是老共產黨員施祖卡,這個人沉默,堅如磐石,道德操守稀有得像月球上的太空人,以個人的受難成全對善的嚮往。而馬切克只是個道德墮落的年輕人,漫無目標,不是自己死,就是殺死別人。果然,這本書讓耶日在新政權下名利雙收。他並非迫於壓力才這樣寫,此時社會主義現實主義遠沒有蔓延到波蘭,在文壇上許多人看來,這樣與魔鬼交易,無異於自廢武功。

1950年,藝術界的政治高壓日甚一日,這個當口,耶日在作家中率先加入了統一工入黨,自我批評,宣佈與過去劃清界限。1954年,他著手修改自己最富盛名的作品《灰燼與鑽石》,讓它更政治正確。這本書的第二個版本里,加入了不少社會主義的「新話」,更符合當時的階級鬥爭而非黨派鬥爭的政治主題,因為波蘭這時候早就沒有黨派了。

事情還沒有完。1957年,在主編的雜誌《歐羅巴》被勒令停刊後,耶日憤而退出了統一工入黨。有趣的是,這時正值哥穆爾卡上台不久,波蘭文化解凍。無論如何,從那以後,耶日換了一個人,完全站在統一工入黨的反面,成為政府激烈的批評者。很快,他開始與瓦依達合作,改編《灰燼與鑽石》。於是出現了第三個版本,就是電影裡這個版本。毫無疑問,這是三個版本中最好的一個,耶日已經退了黨,沒有那麼多顧忌,政治氣候也緩和了,這幾年可以說是社會主義波蘭最寬鬆的五年。這個版本里,中心人物不再是穩重的老共產黨員,而是躁動的、無所適從的前國家軍士兵,原先不太起眼的馬切克成了主角。原著中幾天跨度的情節,被壓縮到一天,劇情滿得要溢出來。意識形態不重要了。重要的是生活,是一個人有沒有機會在波蘭選擇安穩正常的生活。

後來,耶日·安得熱耶夫斯基又同瓦依達合作過幾次。他們第二次合作是1960年的《無辜的驅魔人》,講嬰兒潮一代的摩登少年的事。電影剛剛上映,黨就通過了一項秘密法案,嚴厲批評了過去五年從《下水道》至今的波蘭電影,點名指責瓦依達和蒙克等人「太過失敗主義」,沒有一點愛國心,配不上這個魁梧的社會主義國家。這個法案給波蘭電影學派判了死刑。不久,蒙克英年早逝。接下的來整個六十年代一片蕭索,除了波蘭斯基和斯科利莫夫斯基等少數幾人,波蘭電影沉迷在自我滿足和民粹主義的色調里。

一個時代一去不復返。

「火焰,你不知道到底火焰 / 帶來的是自由還是死亡 / 耗盡你所有最珍貴的東西 / 只殘留下了灰燼與喧囂。」

本文發表於《虹膜》2016年10月下,轉載請註明出處 舉報

評論