2016-11-06 21:57:44

CC花絮:拉斯·馮·提爾談《破浪》

************這篇影評可能有雷************

本文轉自公眾號「CC標準電影」

以下是標準收藏發行的《破浪》小冊子裡的訪談,原本收錄於Stig Björkman1999年出版的《馮提爾談馮提爾》。英文版由Neil 史密斯翻譯。

《破浪》用了五年製作,花了四千兩百萬克朗。最初從哪裡想到了這個主意?

我偏愛極端的想法,而且想拍一部有關「善良」的電影。我小時候,讀過一本童書叫《良心》,我清楚地記得這本書讓我很開心。這是本圖畫書,講的是一個小女孩口袋裡裝著麵包什麼的去森林裡。但到了結尾,當她穿過了森林,她全身赤裸,什麼都沒了。書里最後一句是——「但至少我沒事」,良心說道。看起來這極致地表現了殉道者的極端境地。我讀了幾遍,雖然我父親認為這完全是垃圾。《破浪》的故事可能來自於此。電影中的貝絲就是「良心」。我也想拍一部宗教主題的電影,有關奇蹟的電影。同時,我也想拍一部完全自然主義的電影。

隨著年歲增長,這故事變了很多。起初,我想在日德蘭半島西海岸拍攝,後來想去挪威,又想去比利時的奧斯坦德,然後是愛爾蘭,最終決定了在蘇格蘭拍。許多電影在天空島(the Isle of Skye)取景,這可能不是巧合。十九世紀羅馬統治時期的英國,也有許多畫家、作家在那裡創作。那幾年,我在《破浪》的劇本上花了很大功夫。我有點像德萊葉,一點點地精簡提煉。而之後,就在我們開始拍攝前,我失去了對它的熱情。籌備這部影片花了太久,我有些厭倦了。

我能理解。長時間堅持投入在一個項目上可能變得很困難。那段時間裡你總有拍電影的新想法。

是的,還有加入新素材的風險,你想讓這個項目進步,可未必總是好主意。你冒著失去本來所有的風險,忘記你開始時想要詮釋的一切。但給《破浪》爭取投資確實花了很久。

那很奇怪不是嗎,因為感覺《破浪》比你其他電影更容易吸引投資啊。

是的,有個好笑的故事。我們在某個地方搞到劇本的投資,我想是什麼「歐洲劇本基金」(Europe Script Fund)。有講師朗讀劇本的申請,然後會有許多批評。所以為了維護地位,他們設計了一個電腦程式來評估給他們的十個劇本。電腦能幫他們計算出一個項目藝術性和商業性的相連程度。《破浪》拿到了最高分!很好笑。它一定是有所有正確的成份:水手、美人、浪漫的風景——都是電腦喜歡的!

電影用的技巧——手持攝影和CinemaScope格式——這是你構思故事時同時決定的嗎?

不是,那來自我拍《醫院風雲》(The Kingdom)的經驗。在這部電影裡,有著和《醫院風雲》一樣俗套的元素。這讓我覺得把它拍得儘可能真實是很重要的。更有紀實風格。如果我用常規技術拍攝《破浪》,我覺得一定是無法忍受的。

我認為要讓一個項目可操作,決定一種特定的風格是很重要的。通常,你為電影選擇一種能強調故事的風格。但我麼做了相反的事。我們選擇了和故事牴觸的風格,給它儘可能弱的重點。

是的,如果你把《破浪》處理得太溫吞,它可能會被認為過於浪漫主義或者情節劇。

電影本可能過於令人作嘔。它本可能是難以忍受的。我們做的是選擇一種風格,把它放在故事上面當做過濾器。這就像是你付錢看電影,電視機解碼信號。在這裡我們給電影編了碼,觀眾需要解碼。我在電影中運用的紀錄式風格,實際上溶解了、牴觸著紀錄性。意思是我們接受告訴我們的所有。至少那是我的看法。有點理論性了。然後我們以電子方式操控圖像。我們把膠片轉成錄像,修正顏色,再重新轉製成膠片。

如同《美狄亞》(Medea),你先用錄影帶拍攝,再轉製成膠片,然後又複製到錄影帶上。

不,直接從電視監視器拍攝時,那更應該說是基本過程。《醫院風雲》中,轉錄程序更先進。《破浪》的時候就更精細了。把Panavision轉成錄像再轉回膠片是很有趣的。可能這太吸引人了……這其中,有完全數字的全景鏡頭,引入電影各個不同部份。

這也讓他們想起經典英國小說,有章節名稱來表明每個部份的內容。

我和丹麥藝術家佩爾·科克比(Per Kirkeby)合作了這些圖像,他的風格建立在浪漫主義繪畫上。他是這個領域的專家,我們的成果非常有趣。浪漫主義繪畫有很多表現的方式。有人們掛在牆上的畫,還有畫廊里更純正的作品。我們的畫面可能比我當初構想的更抽象。

1995年,你發表了道格瑪95 (Dogme 95)宣言,目標是「抵抗當今電影藝術的某些傾向」。宣言攻擊了虛假的電影,用一系列規則推廣自然主義電影,比如實地拍攝、手持攝影、自然光線、直接收音。最後一條規則是導演不署名。除了電影的高預算,《破浪》非常遵循宣言。

是的,確實很幸運……但是宣言更進一步,這對我自己來說很重要,因為我想遵照規則拍一部電影。如你所見,《破浪》並不完全遵守規則。我無法不修補電影的顏色和技術外觀。或許我不該這樣做,如果我想忠實於自己的理論。但我感到限制自己的需要,那是創造這個宣言的精神。

你也打破了不署名的規則。《破浪》無疑是一部「拉斯·馮·提爾作品」。法國作家保羅·瓦雷利(Paul Valéry)說過:「藝術的退步始於簽名」。換句話說,一部作品會因為它的創造者而受到評價。你覺得這是正面還是負面?

我認為是正面的。對於這我沒問題。比如,我年輕時喜歡大衛·鮑伊。他嘗試圍繞自己構建一種神秘學。這和他的音樂一樣重要。如果鮑伊創作音樂時不需要自己的簽名,他本可能學做別的事。我不認為在藝術家和觀眾關係之中,不承認作者是重要的。重要的是作品誕生的過程。

宣言完全是理論性的。但同時,理論比個人更重要。那是我想表達的。不知為何,導演的身份總會出現。誰導演了某部道格瑪95片變得很明顯。

當然,我認為無論他們的特徵是否明顯,大多數嚴肅電影人總會容易分辨。

是的,我總覺得光靠看就能分辨是不是我拍的電影,這點很重要。

你覺得你特徵的特別之處是什麼?電影裡的什麼能讓我們發覺是你的作品?

這可能聽起來太裝逼,但不知為何我希望人們能發現每個圖像都蘊藏著思想。可能聽起來太自大,也可能不太準確。但我認為每個影像、每處剪輯都經過了縝密思考。完全沒有巧合。

《破浪》有很強的宗教背景。是什麼讓你把這些包括在電影裡?

可能因為我自己就信宗教。我是天主教徒,但我不向天主教禱告。我感到從屬於信仰群體的需要,因為我的父母是忠實的無神論者。我年輕時輕率地對待宗教。年輕時,可能被更極端的宗教吸引。可能消失在西藏,或者尋求最嚴格的教義,完全禁慾之類的。

我認為我現在對宗教有著「德萊葉式」的視角。德萊葉對宗教的觀點首先是人道主義的。 他也在所有作品中探討宗教。《破浪》的情形是,宗教被攻擊,而非上帝。

電影裡,宗教被描述為權力結構。權力的機制和它的問題是你在之前幾部作品中探討的東西。

我的目的從不是批判某種信仰。我完全沒興趣。這太簡單了,不是我想涉及的問題。培養一種普遍的觀點就像淺水裡釣魚。從許多方面來說,我能理解被精神問題困擾的人,以一種極端的方式。但我不要,如果你想創作情節劇,你得包含某些障礙。我發現宗教是一個合適的障礙。

貝絲和上帝的對話很直接、親密,給人聲一種虔誠的調子。

貝絲也是宗教的外現。宗教是她的根基,她毫無疑問地接受它的條件。在電影開頭的葬禮戲上,神父判決死者在地獄受永恆詛咒,貝絲認為這完全正常。她完全沒有不安。但另一方面,我們會不安。貝絲與許多權力結構對立,比如醫院和醫生的介入。她也憑內在的善良採取了某種立場。

在很大程度上,《破浪》由演員成就。你覺得拍攝過程中你對演員的態度有變化嗎?

可以說有吧。但我也用了不同的技巧,根據導演和演員相互信任的技巧,實際上是經典的技巧。可能在這部片裡我更接近演員。但我也終於學到了!之前的電影裡,我故意不想太接近演員。

你怎麼找到艾米麗·沃森來演貝絲的?她表演十分出色,雖然當時只是新手。

製片時找投資的問題之一就是我們的主角沒有什麼大牌。我們很早就發覺了,找不到想參與的大牌。他們都害怕裡面的角色。

是因為性愛戲嗎?

可能是因為整個故事。這是宗教、性愛和迷思的奇異混合。我們接洽的知名演員不想拿職業生涯冒險,比如海倫娜·邦翰·卡特,在最後一刻退出了。所以我認為找到真正想參與的演員很重要。我覺得看得出來,我們最後選的演員全心全意參與了演出。

我們為貝絲一角試鏡了幾個演員。然後我和本特(馮·提爾的合作者)一起看試鏡帶,她認為明顯艾米麗·沃森應該拿到這個角色。我也被艾米麗的表演迷住了,但主要是她的熱情感染了我。我記得艾米麗是唯一一個沒化妝來試鏡的,她甚至赤腳來!她身上有一種耶穌似的特質吸引了我。

艾米麗之前沒拍過電影,意味著她更依靠作為導演的我。我們的合作完全很輕鬆。有趣的是,艾米麗出現的場景,我都選的最後一遍,完全一致。而有凱特琳·卡特里奇的場景,我幾乎總是選的第一遍。不同之處在於她們不同的表演方式。我們用了不少即興演出,不管銜接,給了演員更多自由。而凱特琳是更有經驗的演員,她表演的強度每多拍一遍會減少。而至於艾米麗,我給她更準確的指導,她的表演就更精細。

男演員呢,你怎麼選擇的?

男主角我本來考慮《歐羅巴》裡合作過的傑拉德·德帕迪約。我在巴黎見了他,但他工作太忙,對這角色也不太感興趣。我開始寫劇本時這角色更像德帕迪約。但這角色往不同的方向發展了,變得對德帕迪約來說太老了。

後來,斯特蘭·斯卡斯加德成了自然的選擇。他也有適合角色的生理特質。而且他很優秀。他也是個很好的人。如果有合適的角色我可能會一直想到他。

凱特琳·卡特里奇呢?我知道這角色本來是寫給芭芭拉·蘇科瓦的。

對。因為我們合作過《歐羅巴》。但因為很多因素,這裡不適合她。卡特琳是起初為貝絲試鏡的,但她不適合——或者更應該說角色不適合她。她是個非常出色的演員,非常聰明。但我給她多多這個角色,她要了。所以組成了精彩的三人組,艾米麗、斯特蘭和卡特琳。並且我認為讓·馬克·巴爾在《破浪》裡獻出了他最精彩的表演之一。

你剪輯的方式很不正統,打破了所有規則。花了很久嗎?

不,剪輯很簡單。我們拍了很長的鏡頭,沒有一個是像別的。演員們可以在場景中隨意移動,不需要遵循某種準確的計劃。

剪輯的時候,我們唯一的目的是加強表演的強度,不需要擔心圖像是否銳利、是否精心佈置,或者鏡頭是否保持在軸線上。結果是場景中時間很跳,幾乎不能說是時間上的跳躍。這些產生了壓縮的效果。我基本上是發展了《醫院風雲》中的所學。

如果要你從《破浪》選出一個影像來代表整部片子,你會選哪個——為什麼?

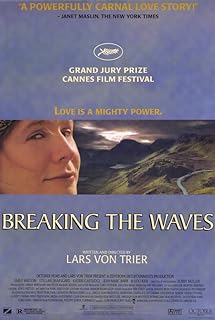

嗯,你很清楚的,作為一個導演,你拍電影的原因之一就是一個影響是不夠的。在坎城電影節,我們有一張全黑的海報因為我們不能決定一個影像來代表整部片子。這張海報全黑,只有標題和一些姓名。看上去像是演出海報,印刷在某種軟綿綿的材料上,我很喜歡。我得說選不出某個影像來代表整部影片。

電影裡一張影像常被用作海報,肯定是你從幾百張里選出的,是一張艾米麗·沃森直接看鏡頭的特寫,因此變成直接看著觀眾。你為什麼選那張?

劇照常常是偶然的。不是總有劇照師在邊上,而且劇照不總是符合成片裡的鏡頭。那張特寫是她第一次和觀眾直接接觸。但我沒那麼喜歡那張圖片。如果電影中某一刻讓我發現艾米麗表演中的詭計,就在那兒。我記得那鏡頭我們拍得很好,我們試過許多不同方式。可能因為這不是需要相互影響的表演的鏡頭,更像是計劃好的場景,從屬於一個想法。

看艾米麗出演電影總是讓我開心,但那張圖片確實不是我的最愛。

但如果要你再選一張艾米麗的圖片……

我喜歡的?那我可能會選貝絲和醫生(Adrian Rawlins 飾)對峙的場景,在電影結尾處。那是很早拍的一場,情感上非常令人滿意,但很難拍。那是我認為艾米麗幾乎展現出壯麗的地方。

如果我要選自己喜歡的艾米麗單獨出現的鏡頭,我可能會選那段短蒙太奇,配樂是T. Rex的,她在跳舞那裡。那些是很快樂的鏡頭,有點「新浪潮」,我特別喜歡。

《破浪》充滿戲劇化的事件,表達了強烈感情——愛情、激情、信仰、背叛——但也很注重細節。比如貝絲家的內景,牆上有貓狗的圖片,或者醫院,在一場很戲劇性的戲裡,你能看見背景里一個女人坐在病床邊安慰丈夫。你能說說那是怎麼做的嗎?

《破浪》是關於許多事故發生的電影。美術指導卡爾·於利松(Karl Júlíusson)做的很好,由他決定不同的場景怎麼佈置。但我們最後拍攝時看到的是完全的巧合——當然,在你手持攝影機時發生。佈景中有許多細節我們永遠不能在電影中看見,其他的更明顯。但我們拍貝絲家裡狗的圖片時玩得很開心。它們完全是庸俗的作品,我們確實想過是不是太過了。但另一方面,它們符合情景。它們強調了真實感。

至於醫院的戲,還有其它像這個的,我們嘗試創造可信的地點,大多數後來都剪掉了。臨演在那裡做的都是為了為演員創造可信的氣氛。事實上病床邊的夫妻出現在鏡頭中完全是巧合,而且並不重要。重要的是戲裡演員發生的事。在我早期片中,我花更多時間擔心那種細節,而不是演員。現在都變了。

我認為在電影角落瞥到那樣的細節很不錯,因為讓人感到除了我們關注的真實,還存在一個更廣闊的世界。

你怎麼選擇章節的畫面?你能說說那些圖畫和他們的背景嗎?有一副讓我印象很深刻,就是終章的那幅,流水上有座橋。

那些全景大多數在劇本里就描述了,但有些改變了不少。我和攝影羅比·穆勒(Robby Müller)、製片人維比克·文德洛夫(Vibeke Windeløv)在蘇格蘭遊覽了很久,我們給風景拍了大量照片,甚至有錄像。這是開始拍電影之前很久。之後一個階段,我們聯繫了畫家佩爾·科克比,他在電腦上修描這些畫面。我特別希望佩爾——是藝術家也是理論家——做的是,找到表現浪漫主義風光的不同方式。我感覺,這種浪漫主義應該反叛更深的平庸,但佩爾起初的建議相去甚遠。成果可以說是融合了我和他的想法的圓滑的混合物。他做的使圖片更有趣、更模稜兩可。也許我更關注華而不實的東西。

橋的圖片實際上是我們做的第一張章節畫面,它在佩爾參與之前就出來了。這座橋在天空島上,但它在一個村莊中間。所以我們把橋摘取出來,配上後面的山和下面的瀑布。佩爾後來又加工了一下。他在圖上加了特殊的光線感。他的想法是在圖中間的橋拱下加上更強的光。沒有加亮遙遠的風景的自然主義光線。

我很喜歡那張圖。你可以儘可能詮釋它的象徵義。你能把橋看成生與死的連接。水代表著永恆。等等。但我還沒想過。每個人都能自己詮釋它的象徵義。但我認為這是一幅很有表現力的圖片。而且我覺得配了大衛·鮑伊的《火星生活》也很棒。

比起其他的,我更喜歡某些章節畫面,特別是橋那張。我也喜歡那張有彩虹的城市剪影。

天空島的自然風光對你意味著什麼?

我只知道許多英國浪漫主義畫家、作家去過天空島。那裡的風光極其浪漫。不像丹麥浪漫主義。它浮誇得多。那裡風光的對比給我印象尤其深刻。在昏暗的群山中間,會有植被茂密的裂縫。

當你現場拜訪我們,我們在山上拍電影裡墓地戲的那裡。我們確實想要墓地在山上,但做不到。我們本可以量好地面,開始建造墓地,但人們會來抗議,他們幾乎準備向劇組扔石頭。所以我們只好把墓地移到更隱蔽的地方,在水邊。我們嘗試找到有著和山上一樣規模的地方。

墓地還在那裡。擁有那塊地的人想把墓碑和其他道具賣給BBC,但他還沒成功。所以成了個景點,人們去那裡看、野餐。但他們想把它清走。因為它畢竟是墓地——而且幾乎所有劇組人員都埋在那裡!我們得把名字刻在墓碑上,所以劇組人員用了自己的名字。

你常提到德萊葉,作為靈感來源。你是否認為這部電影也是這樣?

是的,我可以說《聖女貞德蒙難記》(The Passion of Joan of Arc) 和《葛楚》(Gertrud )對《破浪》來說很重要。德萊葉的電影自然更偏學術,更文雅。對我來說新的是女性主角的故事。當然,所有德萊葉電影都是女性為主角——同樣是受苦的女性。電影原來題目叫《愛是一切》(Amor omnie),德萊葉電影中葛楚希望能成為她的墓誌銘。當我的製片人聽到這標題,他爆炸了。他無法想像有人會想看一部名叫《愛是一切》的電影。

《破浪》結尾,受傷又被驅逐的貝絲回到教堂,她反對教會中女人要安靜的規定,說:「你無法愛誓詞。你只能愛一個人。」那句泰克可以看成是對德萊葉的致敬和回應。

可能有寫過度解讀了,但那實際是很少幾句我當場改寫的台詞之一。劇本里,有些囉嗦多的基本沒形成的語句。她爆發是為了選出教堂會眾說的、支持的幾句話——然後反對它。神父談到要愛誓詞、愛法規。那是你唯一要服從的東西,那是讓一個人完整的東西。但貝絲曲解了概念,說唯一能使一個人完整的是愛另一個人。那實際是這部電影的道德觀。

但台詞就在拍攝前重寫了。在劇本里,貝絲應該說:「敬愛的上帝,感謝你神聖的愛的禮物。感謝你創造讓人成為人的愛。敬愛的上帝……」艾米麗·沃森和我討論了台詞,說她不理解。我很感謝她,因為它們確實很爛。根據劇本,教堂里在這之前沒人說話。不,後來的台詞好多了。她和神父辯論也很好。所以你可以說貝絲代表了對抗厭女的神職人員的女權主義。她的嫂子,多多,也是差不多。

是的,尤其是結尾貝絲的葬禮。

是的,多多反叛了權勢者,男性等級制度。

延續你之前大多數作品的一個概念、一個元素是諷刺意味。《破浪》中卻沒有很多諷刺內容。

我在電影學院時,他們說所有好電影都有某種形式的幽默的特徵。所有電影,除了德萊葉的!他的許多電影都毫無幽默。你可以那麼說,某種意義上,當你在你的電影中灌輸幽默,你就創造了距離。在這部片子裡,我不希望我和情節與角色蘊含的情感之間有距離。

我認為這種情感的強大介入對我來說很重要,因為我在一個文化激進的家庭長大,這裡強烈的情感是禁止的。看過這部電影的我家庭的成員都很挑剔它——我的兄弟和叔叔(Børge Høst,丹麥短片、紀錄片導演、製片人),他也參與了電影。我的兄弟認為電影冷漠又呆板,我叔叔認為它從頭到尾都是錯誤。但另外,他非常支持我的早期作品。或許《破浪》是我的青春期反叛之作……

《破浪》獲得了世界範圍內的成功。它獲得坎城電影節評審團大獎,在世界上不同的電影節得了無數獎項。評論壓倒性地好,觀眾蜂擁去觀看。但是不久,在丹麥和瑞典出現了逆反應,電影受到女權主義評論者的批評。她們反對貝絲為丈夫犧牲一切(甚至是生命)的形象。《破浪》被指控為厭女,充滿無恥的操控。

我還沒有直面過這些指控。當然每人都有權對於電影形成他們自己的觀點。唯一要說的是我很驚奇花了這麼久才出現這樣的批評。我本來以為會更早。早在我們找投資、只有劇情梗概的階段,到後來為電影選角,我們面對著這類批評。大多數女性讀了故事有相同的反應,同樣強烈。

但後來,電影有了自己的權力。劇本中挑釁的部份到成片裡沒那麼挑釁了。如果你用幾句話概括電影故事,當然會顯得挑釁。在丹麥,沒有影評人認為這是問題。甚至《資訊》(Information),這是一份很學術的日報,也表揚了影片,這是很厲害的,因為他們總是很挑剔我的作品。但後來他們發表了一群憤怒的女權主義者的觀點,一場我沒興趣參與的辯論。我了解到這很大一部份複製於瑞典的評論。

這部電影的一個想法是嘗試這種極端挑釁性、完全令人難以相信的情節,我認為如果我們獲得了接受這些的觀眾,如果我們能使一個觀眾接受,那麼我們就成功了。但是在操控觀眾以外,我從不想這樣做。我認為《破浪》是一個美麗的故事,但是對它的反應沒有讓我驚訝。在那種意義上,電影又奏效了。它應該是讓人參與辯論的天賜之物。女權主義者和其他人應該慶幸找到一部作品能激起這種辯論,欣然用它佐證自己的觀點。

美國一位女性藝術史教授在瑞典開啟了這個辯論。她用小仲馬對新人作家的建議總結她的評論:「讓你的女主角受難!」

但是,天哪,大多數美國電影也遵循那條建議……!

作為回應,同樣是激進女權主義者又是基督徒的Maria Bergom-Larsson,把電影描述為一位現代聖徒的故事,提出聖母的讚美詩作為電影的格言:「叫有權柄的失位,叫卑賤的升高。」

這是很美的想法,我全心同意。另一方面,丹麥的女權者幾乎不能提出宗教的解讀。讚美詩是她們立刻會攻擊的東西。這只會使她們更憤怒。提醒您,丹麥女權者這幾年可能變好了。十年前,她們精明得多。她們當時可能想看到我被閹了。

舉報