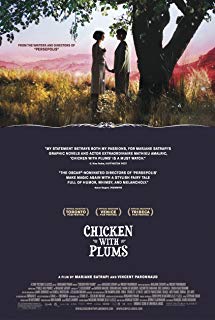

電影訊息

電影評論更多影評

2016-11-07 04:09:19

偉大的平庸

一次偶然的機會讓我接觸到這部電影。電影的主題是講述伊朗一名著名小提琴手自殺前回憶了自己的一生。這部電影,在我看來,它一定不僅僅止於一部傳記,它還融合了社會的人倫,生命哲學以及愛恨情仇。這部電影告訴了我們一個道理,那些偉大的,被後人傳頌,尊敬的偉人們,他們並不是身披光環的,讓人望不可及的,他們的人性也會變得自私,虛榮,他們的人生之路也是坎坷頗多,他們有生之年活的甚至不如一個普通人。當他們感到無奈,悲哀之時,比任何一個人都孤獨、無助。

主人公納賽爾.阿里從小是一個有音樂天賦的孩子,然而在全伊朗最有聲望的小提琴老師設拉子的眼中,納賽爾並不優秀,設拉子批評他沒有捉住樂律中的「嘆息」。在苦惱之際的納賽爾,遇見了他愛了一生的女人—伊蓮。按照電影的設定他們相愛,談婚論嫁,又因為伊蓮的父親反對而分開。這一訣別,就是一生。有時候,命運就是這樣,你越想得到,你就可能永遠都得不到。然而,悲劇總是伴隨著偉大,納賽爾終於捉住了那音律的嘆息,這源於他永遠失去伊蓮的悲痛。說到這裡,我覺得很諷刺,在世俗的定義上,偉大之所以偉大,是因為世間中唯有悲傷能夠化為一股其他情感無法替代的力量來成就它。用終極的悲哀才能化為永恆,我想這也是人類用他微不足道的力量唯一能創造的奇蹟。

好像幸福與快樂在哲思面前永遠顯得如此平庸,膚淺。這一點在片中納賽爾兒女今後的一生得到了典型的體現。越是生活的幸福,平凡,影片越將這種庸俗演繹的十分銳利甚至誇張,類如納賽爾的兒子,電影將他兒子生活的國家設為20世紀50、60年代的美國,在經歷社會利益、金錢、腐敗的侵蝕後,變得昏庸無能,這種渾濁之氣也籠罩了他整個家庭。電影在描寫納賽爾兒子生活的時候,刻意將色調調亮,用鮮艷浮誇的顏色營造一種華而不實的幸福感,透過這種幸福感,能讓人感到一種諷刺和悲哀。電影用這種誇張的手法與納賽爾兒子童年時期的純真無邪形成了鮮明的對比,這也許是電影藉此諷刺了上個世紀50、60年代美國所盛行的反主流文化——一種追求搖滾樂、吸毒、性革命、群居村、奇裝異服、東方宗教等反抗和拒絕主流文化的文化。另外納賽爾的女兒更是因為反主流文化的影響,中年之時失去了一切,從此沉迷於吸毒、賭博的糜爛生活中。

電影中還有另一點會引起我們的注意,那就是為什麼納賽爾會選擇自殺呢?僅僅是因為失去小提琴嗎?在失去伊蓮後,小提琴是成為他活下去唯一的支撐,而納賽爾的妻子因為不滿他的冷漠以及他對小提琴的痴迷,將他最心愛的小提琴摔了個粉碎。失去了小提琴的納賽爾無疑永遠無法原諒他的妻子。可是,這真的是他妻子必須承受的罪惡嗎?納賽爾的妻子弗朗西斯在影片中一直是一個悲哀的角色。她和納賽爾的婚姻註定失敗。弗朗西斯愛了納賽爾一生,可她從未得到納賽爾的愛,甚至納賽爾都不願對她多說一句話。從滿懷對愛情憧憬的少女到脾氣暴躁,苛刻呆板中年婦女,生活摧殘了弗朗西斯的一生。那種悲哀,那種無奈,是這個社會很多女性不得不接受的苦難。另外,我們從這一點上也可以看出,納賽爾作為一個凡人所無法克服的自私與刻薄。從一個女性的角度將,佛朗西斯的一生毀於納賽爾。

電影的結尾是年老的納賽爾偶遇了伊蓮。一生的痛與愛已然不是一言道清。帶著一生是遺憾,納賽爾在床上嚥下了最後一口氣..再傳奇的偉人終究是人,嚥氣的時候也是平庸無奇,沒有讚歌,沒有傳唱。納賽爾.阿里就此長眠。

評論