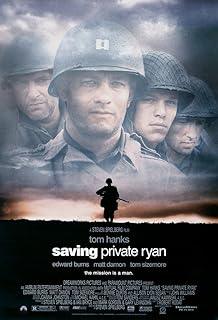

電影訊息

搶救雷恩大兵--Saving Private Ryan

編劇: Robert Rodat

演員: 湯姆漢克斯 湯姆賽斯摩 艾德華伯恩斯 巴瑞派柏

拯救大兵瑞恩/雷霆救兵(港)/抢救雷恩大兵(台)

導演: 史蒂芬史匹柏編劇: Robert Rodat

演員: 湯姆漢克斯 湯姆賽斯摩 艾德華伯恩斯 巴瑞派柏

電影評論更多影評

2016-11-12 17:30:14

Earn it

1

「一群人為了救一個人犧牲到底值不值得?」

大多數人在介紹《拯救大兵瑞恩》這部片子前,都會這樣賣個關子。我也是帶著這樣的疑問進入這部電影。先說結論,這個問題本身不存在意義。

2

《拯救大兵瑞恩》可以概括為一群人為了救一個人而奮戰,但更準確地說,是一隊人向著同一個目標、不惜以付出生命為代價而奮戰,最終取得了勝利。

也就是說:「目標」不一定等於「救一個人」。

3

最開始,大家還是帶著調侃的語氣討論這個救人任務,這時上尉給出的執行理由是,謹遵上級命令。

所以第一階段,「目標」等於「執行命令」。

後來,大家休息時夜談,或回憶或喋喋不休,人心開始浮躁。這時上尉主動談起自己的看法,他說,他的兄弟每犧牲一個,他就會想,這一個人的犧牲一定換來了更多人的得救。秉持著這樣的信念,他走到了今天。

所以第二階段,「目標」=「使命」。

再後來,上尉堅持進攻設伏的敵軍,隊醫犧牲;翻譯同情戰俘,於是上尉放走了那個德國兵,這一舉動刺激了大家本來悲痛的心,有人要退出,有人提槍阻止,有人高喊危險,有人驚慌失措。這個節點上,上尉說出了他本來的身份——一位從業十一年的語文老師,並娓娓道來他堅持執行這一任務的原因——回家。

「從前鎮上的人一看見我,就知道我是個老師;而現在,我變了很多,恐怕回到家,我妻子都會覺得陌生吧。之所以接受這個任務,是因為完成它,我就可以儘快回家。不用繼續面對戰場,也許我就會少變一些,那樣才能離家近一些。」

「如果你要走,我不會留,我還會幫你寫申請。」

最終誰都沒有走,上尉的話勾起了大家本來對家的渴望,也重新激發了所有人的鬥志。

這一階段,「目標」=「回家」。

4

瑞恩出現了。

是的,他終於出現了,在蹲守橋頭的隊伍中。

但,麻煩並沒有消失。瑞恩雖傷心欲絕,卻拒絕接受命令回家,堅持和戰友戰鬥到最後一刻。

面臨兩個選擇的一隊人,其實沒有選擇。與其空手而歸,繼續著不知道持續到什麼時候的戰爭,不如背水一戰,生死由天,若僥倖逃生,還能完成任務回家。

戰爭的號角吹響,在最後一幕溫情的畫面之後。

這個時候,「目標」=「勝利」。

最後的最後,在死傷慘重的情況下,援軍到來,瑞恩得救,這一場戰役也取得勝利。

電影基本上告一段落了。

5

綜合以上來看,電影並不是講述了一個倫理道德上的電影,傳達更多的是一種反戰的情緒。如果可以選擇,沒人向上戰場,沒人想痛失愛子,沒人想犧牲自己。所有人做出的選擇,都基於「已經在戰場上」、「戰爭已經發生」的前提下。

如果可以選擇,上尉會繼續教書,瑞恩的哥哥們也會活下去,自由快樂地。

6

另一方面,電影還有關成長。

上尉在這部電影中是一個標竿式的角色,雖然他也有情緒,但他做出的決定在某種意義上都是正確的。而這就反襯除了另外一個人物的「不正確」,那就是厄本。

厄本是個翻譯,從未真正打過仗,除了新兵入伍的時候摸過槍,後來再沒受過訓練,更別提實戰。

這樣的一個人,在剛開始參與行動的時候,總是傻傻地、天真地試圖用書上的知識,來參與戰爭,來給自己解惑。

在大家舉槍要殺德國戰俘的時候,也是他,「善良」地站了出來,努力地說服大家放過那個人。

到此為止,厄本還是個正面角色,只是有點天真、有點傻、有點膽小。

而最後一場仗是個轉折點,負責傳遞子彈的厄本,在隊友急需子彈生命垂危的時候,害怕地止步不前,只顧自己藏躲,眼睜睜目睹了隊友接二連三的死亡。

而最諷刺的是,最後一個殺死他隊友的人,竟然就是那個他放走的戰俘!

戰事吃緊,其他隊友匆匆護著厄本離開,一直到最後的進攻前,厄本依然保持著躲藏的姿勢,遲遲不敢出來。

只有當援兵出現,他猛地從土堆後面跳了出來,舉槍威脅著已經沒有勝算的敵人們。站在最前面的,恰好是他放走的那位戰俘。厄本終於發洩了他的憤怒,在戰俘開口喊出他的名字那一刻,他知道自己錯了;戰爭面前,不是敵人死,就是自己和隊友死。厄本一槍崩了戰俘,眼裡終於有了光。

鏡頭順著厄本的目光轉向死去的上尉和活下來的瑞恩,看到這一幕,厄本眼裡有了淚光,而一種從未存在過的眼神也出現在他的臉上。那是堅毅,是成熟,也是勇敢。

厄本成長了,經過這一場戰役,他不再是那個懦弱又愚善的人,而是一個有擔當的男人。

這是關於成長。

7

馬特·達蒙的表現一如往常,演技在線,顏值也在線。

這個人身上有一種一場吸引人的東西,讓人移不開看他的眼睛。

8

最後一點,戰爭片確實能讓人珍惜現在。

看完這一幕,我的眼淚已不能停止。

「Earn it!」

「別辜負!」

我會盡力過好我的人生。

你看到了嗎?

16.11.12

評論